この記事の所要時間: 約 1分30秒 Tweet 事情により少し遅れてしまいましたが、Ludix Lab主催の東京大学にて開催された「デジタルゲームの面白さ分析ワークショップ」時にも利用し、日本デジタルゲーム学会(DiG […]

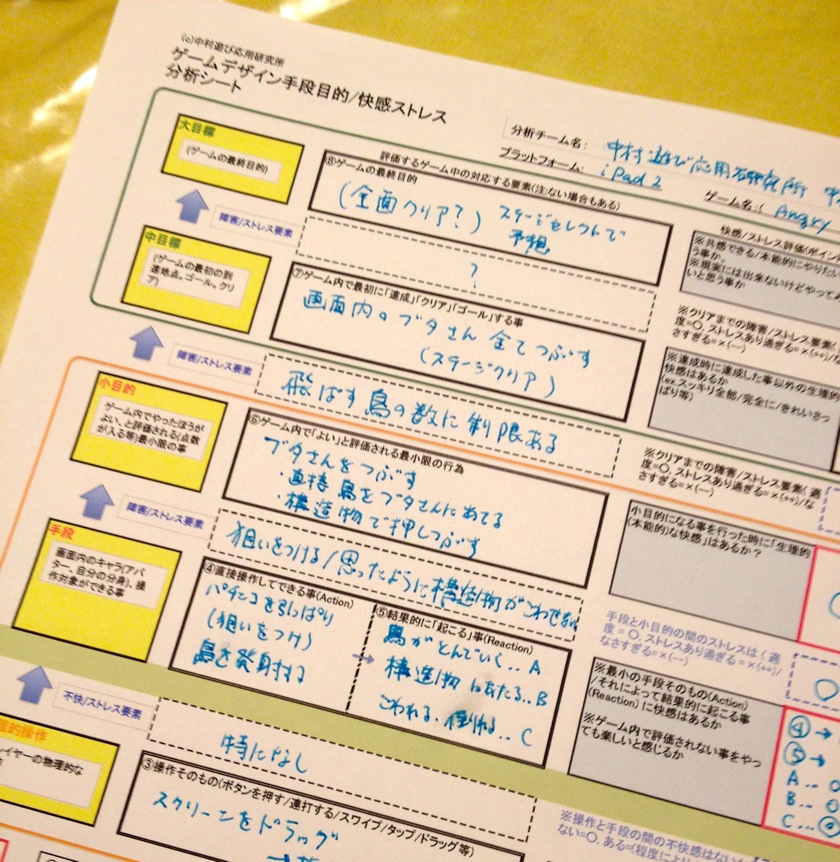

[続きを読む]事情により少し遅れてしまいましたが、Ludix Lab主催の東京大学にて開催された「デジタルゲームの面白さ分析ワークショップ」時にも利用し、日本デジタルゲーム学会(DiGRA-J) 2012年次大会(九州大学)でも発表を行いました

「ゲームデザイン手段目的分析シート」および「分析シート単独利用時の手順マニュアル」

を公開致します。

シートおよびマニュアルは下記よりダウンロードできます。

ゲームデザイン手段目的分析シートおよびマニュアル (約1.4MB)

( 2013/03/23版 シート ver 1.3.1 )

本来は分析の背景になる考え方を理解してからのほうが何故このようなシートになっているかが分かり、より深く分析ができると思うのですが、そちらはまとめるのに時間がかかってしまいそうなので先にシート(原紙とサンプル)およびマニュアルを公開します。

またグループワークによる実施にはマニュアル等では伝えにくいノウハウが多くあるので、今回はマニュアル化する事を見送りました。

詳しくはマニュアルにも記載がありますが、教育機関や企業で教育や開発中のゲームの分析等の目的で利用する限り自由に使って頂いてかまいません。

一部有料での再配布、改変しての再配布は禁止しておりますが詳しくはマニュアルを参照ください。

ゲームデザイン教育において、このシートの公開が役立てればと思っております。

今後は分析の方法を解説する動画のアップロードや、分析のベースになっているゲームデザインに関する中村の知見に関してはブログでのフォロー等を行う事で補足していこうと思います。

マニュアルやシートの不具合や、お問い合わせありましたら中村 ( mojipittan.nakamura@gmail.com )までご連絡お願い致します。

こちらもあわせてどうぞ

- 【まとめ】米光さんとの対談記事です。

- お知らせ:ゲームデザイン分析ワークショップ開催します

- ゲームデザインはマジック(魔法)ではない

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

この記事の所要時間: 約 2分39秒 Tweet この一年間は大学の場でも、自らの事業の場でもチャレンジ、チャレンジの毎日でした。上手くいかない事もありつつ、得るものが多い一年だったと振り返って思います。おかげで更新が一 […]

[続きを読む]この一年間は大学の場でも、自らの事業の場でもチャレンジ、チャレンジの毎日でした。上手くいかない事もありつつ、得るものが多い一年だったと振り返って思います。おかげで更新が一年ぶりになってしまいましたが…

そんなチャレンジの成果の一部を皆様に体験頂く機会を、2/21(木) 東京大学 本郷キャンパスにて開催する運びになりましたのでご案内します。

Another Way : Ludix Lab活動開始と「デジタルゲームの面白さ分析ワークショップ」開催のお知らせ

http://www.anotherway.jp/archives/001309.html

セッションの内容:

・ゲームの面白さの要素や構造を分析するフレームワークを提供

・実際のゲームを題材にしてフレームワークを使った分析

・ゲームの面白さのデザインの読み解き方の解説開催日時: 2013年2月21日(木)18時30分~21時

会場: 東京大学本郷キャンパス 福武ホール ラーニングスタジオ1・2(B2F)

http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access/定員: 40名(応募者多数の場合は抽選)

主な対象: 教育関係者、教材や教育アプリ開発者

参加費: 3000円(学生:1000円)

(講師謝金、軽飲食代ほか会場運営費として使用します。)

(当日受付でお支払いください。)

今もそうですが「ゲームデザイン」という事を教育する、という事の難しさを非常に感じています。

物事の仕組みを理解するには、仕組みが書かれた本を読む、教えてもらう、ゼロから作る、あるいは組み立てるという経験を通して学ぶ、等の方法があるでしょう。

そしてそれ以外にも「既に完成されたものを分解して理解する」という方法があるのではないかと思います。

例えば時計の仕組みを理解するために、既に世の中にある少しシンプルな商品を持ってきて分解して、部品と部品の関係を自分で確かめ、結果としてシステムとしての全体の構造を理解する、という方法で学ぶのは一つの方法です。医学における「解剖」も同じような方法と言えるのではないでしょうか。

今回のゲームデザイン分析ワークショップでは、主にスマートフォン向けのシンプルなゲームを要素に分解し、要素間の構造を発見、それが人間の感情にどう影響するのか、についてワークショップを通じて理解するという、中村が独自に開発した手法を使用します。

この手法は企業研修や神奈川工科大学での学生向けの授業でも実践していて、この機会に実際に皆様に体験していただこうと思っています。この場をお借りしてこのような機会をセッティングしていただいた東京大学 藤本先生および関係各位に感謝致します。

主に教育関係者向けのワークショップですが、デジタルゲームのゲームデザインのエンタテインメント以外への応用についてご興味がある方、ゲームを始めエンタテインメントコンテンツに関わる皆様にも役立てるかと思います。学生の方の参加も歓迎致します。

参加申し込みはこちら(申し込みフォームは記事の最後)からどうぞ。

http://www.anotherway.jp/archives/001309.html

こちらもあわせてどうぞ

- [終了しました]【告知】ツブヤ大学 GaMe講座にて講演します

- ゲームデザインはマジック(魔法)ではない

- 「ゲームのちからで世界を変えよう会議」Offline Meeting Vol.2で講演します

- お知らせ:4月から大学で教鞭をとります

- ゲームデザイン手段目的分析シートおよびマニュアルを公開します

この記事の所要時間: 約 1分40秒 Tweet 好評のうちに終了しました。ご来場頂いた方、ありがとうございました。 2012/4/15(日)に銀座で行われる「ゲームのちからで世界を変えよう会議」Offline Meet […]

[続きを読む]好評のうちに終了しました。ご来場頂いた方、ありがとうございました。

2012/4/15(日)に銀座で行われる「ゲームのちからで世界を変えよう会議」Offline Meeting Vol.2にて「ゲームのちからを考える〜デジタルゲームの原点に学ぶゲームデザインの知恵」というタイトルで講演をさせて頂きます。

参加申し込み、イベント詳細等、詳しくはこちら。

http://www.powerofgames.org/meeting/

「ビデオゲーム」のゲームデザインの考え方は実際にプロとして働く経験を重ねていないとわかりにくい部分があると考えています。ゲーム業界の外にいる方はもちろん、ゲーム業界で働いている人でも、「ゲームデザイン」の本質的な部分の考え方がハッキリイメージできて、他人にわかりやすく説明ができる方は少ないのではないでしょうか。

中村のこれまでのプロとしてのゲーム開発の経験から学んだ「ゲームデザインの知恵」を、ゲームに詳しい人でない人でも分かるように、事例を豊富に用意し、お伝えできればと思っています。

同時に、昨今の「ゲーミフィケーション」と言われている事についてこれまでゲームを作り続けてきた立場から鋭く切り込んでいければと思っています。

同イベントには NHK クローズアップ現代でも取り上げられた、社内に360度人事評価を取り入れ、バッジのシステムを導入した株式会社シンクスマイル様も登壇します。そのシステムを導入した経緯や、根底にある考え方等を紹介されます。

後半、中村とシンクスマイル様で対談、ディスカッションのセッションもあります。

ゲームデザインと人事評価、一見ミスマッチな気もしますが根っこの部分では意外な共通点があります。「楽しく人に役立つ」考え方のヒントに、このイベントに参加された方が気づく事ができたなら、僕自身がここに参加する意義があるだろうと思っています。

ご興味ある方のご参加お待ちしております。

こちらもあわせてどうぞ

- [終了しました]【告知】ツブヤ大学 GaMe講座にて講演します

- ゲームデザインはマジック(魔法)ではない

- お知らせ:ゲームデザイン分析ワークショップ開催します

- お知らせ:4月から大学で教鞭をとります

- 【まとめ】米光さんとの対談記事です。

この記事の所要時間: 約 1分43秒 Tweet ナムコに入社して最初の頃に驚いた事の一つに「映画を見に行った時に映画代を経費で精算できる」という事でした。もちろん業務に関係あるかどうかによるのですが、気になった映画は何 […]

[続きを読む]ナムコに入社して最初の頃に驚いた事の一つに「映画を見に行った時に映画代を経費で精算できる」という事でした。もちろん業務に関係あるかどうかによるのですが、気になった映画は何度か会社の業務の一つとして見に行った事があります。上司の許可があれば業務時間中に見に行く事もできました。

(なんて変わった会社なんだ、とその時は思いました)

ある時、僕はどうしても見に行っておきたい映画があったので、見たい映画を上司に伝えて、許可をもらってその映画を見に行きました。

映画を見に行った経費精算をするのにその「半券」が必要で上司に精算用紙にハンコを押して貰うのですが、その時の上司が「後ろはちゃんと見た?」とハンコを押しながら僕に尋ねたのです。

正直何のことかわからずキョトンとしていると、「映画を見ている時、スクリーンだけじゃなくて、後ろを向いてお客さんの表情を見てみた?っていう事だよ」と言われたのです。

この時、僕は自分が足りなかった大事な視点に気づかされました。

文字通り、映画を見に行ったなら、「後ろを見る」必要があったのです。

その映画に来ているお客様がどんな人か(若いカップル、年配の人、女性のグループ、カップル、男性一人客…)、どんなシーンでどんな反応をしているか…

ゲームを作る人がよく陥りがちな事ですが、資料として他社が作ったゲーム等を評価する時にゲームそのもののほうにどうしても注目してしまいます。映像の作りとか、ゲームのルールがどうなっているか、とかそういう事が、開発者目線でいうと気になってしまうのです。

しかしながら、実は本当に大事で、じっくり観察をしなければいけないのは、それを遊んでいるお客様の反応なのではないかと思います。

プロとしてはどんなにすごい技術を使っていても、どんな手間がかかった事をしていても関係なく「お客様の反応が全て」という意識を持つべきだと思います。これはゲームや映画に限らず、エンタテインメント(おもてなし)を生業とする人全てに言える事ではないでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- 「売れてるモノ」でなく「身近な問題」を見る

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- ゲームでなく「お客様の生活」を研究する

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- アーケードゲーム開発の良さ(1)

この記事の所要時間: 約 2分2秒 Tweet 3/15(木)に東京大学本郷キャンパスにて、「優れたデザインが生み出すデジタルゲームの楽しさ」というテーマで講演を行う事になりました。 このような機会を作って頂いた東京大学 […]

[続きを読む]3/15(木)に東京大学本郷キャンパスにて、「優れたデザインが生み出すデジタルゲームの楽しさ」というテーマで講演を行う事になりました。

このような機会を作って頂いた東京大学の藤本徹先生、ならびに関係各位にこの場を借りて感謝します。

イベントの詳細、参加申し込みはこちらです。

さて、今回ゲームデザインについてのお話をする前によく勘違いをされがちな話なので、そこに少し触れておこうと思います。

その一つは「ゲームデザイン」は何でも楽しくできるマジック(魔法)のようなものである、という誤解です。

確かにゲーム、特に優れたデジタルゲームには人を夢中にさせる力があります。それを支えているゲームデザインの考え方や仕組みというのは、単純にゲームを作るためだけに留めておくにはもったいない、他業種でも様々な応用ができる知恵であると思います。

しかしながら、ゲームデザインの知恵を使えばどんなモノやサービスでも「楽しく」「面白く」できるという訳ではありません。

料理に例えれば、どんな一流のシェフを連れてきても、素材そのものがダメであれば本当に美味しい料理は作れませんし、出来上がっている状態で美味しくない料理を美味しくする、という事ができないのと同様に、優れたゲームデザイナーがいれば何でも楽しくなる、面白くなる、というものではないのです。

「ゲーミフィケーション=Gamification(ゲーム化)」という言葉が「流行」の兆しを見せていますが、ゲームデザインというものが一般にはよく理解されていないため、安易にゲームの仕組みを取り入れた製品やサービスが反乱し、そこら中「クソゲーミフィケーション」だらけになってしまう可能性も少なくないのではと考えています。

何かをゲームにする事、は実はとっても簡単ですが、様々なお客様にとって、楽しく、面白く、しかも普段の生活の中で楽しめ、何度もやりたいと思うようなものにする事、はそう簡単な事ではありません。

今回のイベントでは時間も限られていますし、ゲームデザインの知恵、のごく一部しかお伝えできないでしょう。しかし中々表に出てこない、プロのゲームデザインの考え方の一部でもお伝えできれば、と思いこのような場をセッティングして頂きました。ディスカッションの時間も多くとってあるので、色々な方と話をする事で僕自身も刺激を受けたいと考えています。

ご興味があり、ご都合が合えば是非参加頂ければ幸いです。

こちらもあわせてどうぞ

- お知らせ:ゲームデザイン分析ワークショップ開催します

- 「ゲームのちからで世界を変えよう会議」Offline Meeting Vol.2で講演します

- [終了しました]【告知】ツブヤ大学 GaMe講座にて講演します

- お知らせ:4月から大学で教鞭をとります

- ゲームデザイン手段目的分析シートおよびマニュアルを公開します

この記事の所要時間: 約 3分12秒 Tweet 前記事で、問題を解くほうでなく作るほうに回る事でゲームデザインの能力を高める方法を紹介しました。 過去記事: ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」 もう […]

[続きを読む]前記事で、問題を解くほうでなく作るほうに回る事でゲームデザインの能力を高める方法を紹介しました。

過去記事: ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」

もう一つ、クリエイティブ能力を高めるために非常に有用な訓練となる事を紹介しようと思います。

それは「料理」です。

学校で教えてくれる事の殆どは、ある意味で、「画一的な答えを画一的なやり方で導く」という事に特化されている部分があります。

テストに100点があるのは、画一的な答えがあらかじめ準備されているからです。

ところが、ゲームデザインを始め、クリエイティブな事が求められる職において、そんな画一的な答えは殆ど役に立ちません。むしろ、普通ならこう考えるから、その逆をやらないと成功できないのがクリエイティブの世界です。

「料理」は非常にクリエイティブです。今日の晩ご飯を作るのに、用意された答えなどありません。発想次第で、色々な晩ご飯が考えられるでしょう。そして、ゲームデザイナーが現実に直面する状況と解決すべき問題に非常に近いものがあります。

クリエイティブといっても、現実には完全に自由という訳ではありません。ある制約の中(時にあり得ない!という制約の中)で、その手があったか、というアウトプットを出すのが現実のクリエイティブです。

ゲームも商品である以上、多くの場合限られた制約(リソース)の問題があります。

それは「予算」だったり「限られた期間や人員で作らなければならない」という制約だったりします。

料理においても「買い物の予算」や「冷蔵庫に残っているもの、賞味期限が切れかけているものから作らなければならない」といった制約があります。

そしてゲームを遊ぶのが作った本人でなく「相手(お客様)」がいるように、料理も「相手(食べる人)」の事を考えて作る必要があります。

親が料理を作る時には、自分の都合よりも食べさせるお腹が減って機嫌が悪くなりそうな子供の事を先に考えなければなりません。自分がスパイシーなものが食べたくても子供が食べられる味付けにしないといけませんし、我慢できない子供のために手早く調理をする必要があります。

食べた時の味だけでなく、見た目などで「おいしそう」と思っておもってもらえないとダメですし、栄養の事も考えないといけません。

ゲームも「遊べば楽しい」だけじゃなく「遊ぶ前に面白そう・楽しそう」と感じさせる必要がある訳ですから、料理とゲームはこの点でも似ています。

そして、うまく効率よく作るために必要な「段取り力」も学べます。

ご飯を炊いている間に、スープを作り、スープを煮込んでいる間に炒め物、場合によっては空いている時間に鍋を洗う…順番を間違うと大幅に時間がかかって「お客様(例えば子供)」の機嫌を損ねて、本当なら素直に食べる所が、せっかく作ったものを食べてくれないという事すらおこります。

ゲームもお客様が本当に欲しいと思っているタイミングを逃すと、「もういらないよ」という事は実際に起こるのです。

(このタイミングの話はまた詳しくしたいと思います)

ゲームデザイナーは実務上はプランナーという役割を果たす事になりますから段取り力は非常に必要な力です。

もしあなたが一人暮らしだったとしても、料理をやる事でクリエイティブのセンスは確実にあがりますし、物事をうまく運ぶための段取りの力もつきます。あなたが独身の男性でも女性でも、料理がうまく出来る事は異性にとってはプラスポイントになりますし、一石三鳥かもしれません(笑)。苦手と思っても簡単な所から始めてみてはどうでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- クリエイティブな『やる気』に関する科学。

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

- エンタテインメントには驚きが必要

- ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」

この記事の所要時間: 約 3分25秒 Tweet 一般的に能力というものは、生まれつき備わってたり、自然に、いつの間にか身についたりするものもありますが、後から自分の努力によって身につくものもあります。 後から身につくも […]

[続きを読む]一般的に能力というものは、生まれつき備わってたり、自然に、いつの間にか身についたりするものもありますが、後から自分の努力によって身につくものもあります。

後から身につくものの多くは、単にやり方(How)を知るだけではなく、同時に繰り返し「訓練」をする事で身につくものが殆どのように思います。

ゲームデザインを行う上で必要とされる能力の幾つかも、やはりある程度の「訓練」をしないと身につかないものです。ですが、ゲームデザインの能力を鍛えるための訓練方法について聞いた事は殆どありません。

ゲームデザインの能力を高め、センスを磨くために効果的と思う、一見ゲームとは関係ないように見える訓練の方法についておすすめのやり方をお伝えしようと思います。

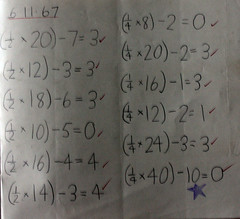

今回の記事では、その1つ「教材クリエイティブ作成法」の事をお話しようかと思います。

この方法は特にまだ、学生(小学生から大学生)位の方に役に立ちます。ゲームデザイン的センスを磨きながら、学力もアップできるという一石二鳥な方法です。

皆さんは、算数とかのドリルをやった事がありますよね。

算数の似たようなパターンの問題がズラズラっと並んでいて、ひたすら解いていくというあれです。

好きな人もいると思いますが、宿題とかでああいうのを出されて、やる前からいやな思いをした記憶はないでしょうか。

ああいう教材の問題を解くのはいってみれば「プレイヤー」の立場です。

逆に教材の問題を作ろうとするのは「デザイナー」「クリエイター」の立場です。「プレイヤー(問題を解く人)」の事をよく理解して、どういう教材を作れば解く人がわかった!となるのかを考えていく必要があります。

もし、あなたが新しいゲームを作ったとしたら、そのゲームがどんな操作でどんなルールなのかをプレイする人に理解させる必要が出てきます。ゲームデザインを実際にしていく中で「学習デザイン」の能力とセンスは、身につけておく必要のあるものだと思います。

例えば、まだ「マイナス」の数字が理解できていない人に、どうやったら「マイナスの数字」の事を理解させられるのか。どこから教えるのが一番わかり易いのか。世の中の事例で言えばマイナスの数字は何に例えられるのか。

単に、マイナスの数字が出てきたドリルの問題を解く人の立場とはまったく違う次元でモノを考えなければいけません。これは、プレイヤーの視点で考える事と、ゲームクリエイターの視点でモノを考えという事の違いと殆ど同じです。

なにより、ドリルの問題の正解はひとつしかありませんが、問題を作る側の立場になるとそれを理解させるための「問題」の組み合わせは無限の組み合わせがあります。そこにクリエイティブな発想と、この問題を解く人がいて、その人が何を理解しているけど、ここはまだ理解できていない、という相手の立場を理解した上で上手く教材を作成していく必要があります。

いきなり複雑なモノを作ろうと思うとはまってしまうと思いますが、例えば繰り上がりのない1桁の足し算と引き算のドリルを作成してみる、というところからなら小学生でも始められるでしょう。

でも、そこで、最初の問題は「□+△=」の□と△に何を入れのが一番よいのだろう、何問位が達成感もあって続けるのに苦がない問題数なんだろう、と考えるだけでもクリエイターとしての考え方の一歩となると思います。

それからモチベーションを起こすのに、問題を解いたら暗号のキーワードが出てくるのはどうだろう、といった工夫もできたり、学校の先生は絶対に使わないだろうけど、解くのが楽しくなる言葉を使った文章問題というのを出すってのも面白そう、と考えてみてはどうでしょうか。

不思議なもので、あることを教えようとすると、自然にその事について深く理解しようとするし、理解もできます。ゲームデザイナーになりたければ、非常に役立つ訓練ですし、同時に自分の学習のためにもなるという方法です。

そういえば、こんな記事がありました。

ITメディア:“うんこ”で楽しく算数を学ぶ――カヤックの「うんこ演算」

値段が390円の理由にちょっと笑いました。

こちらもあわせてどうぞ

- 料理によってクリエイティブ能力が高まる

- ゲームデザインはマジック(魔法)ではない

- ゲームデザイン手段目的分析シートおよびマニュアルを公開します

- お知らせ:ゲームデザイン分析ワークショップ開催します

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

この記事の所要時間: 約 2分16秒 Tweet ファミコン時代からゲームにずっと関わり続けた僕らの世代(団塊世代Jr./俗にファミコン世代と呼んだりもする)は他の世代に比べて少し特殊で、とにかく新しく触るゲームが新しい […]

[続きを読む]ファミコン時代からゲームにずっと関わり続けた僕らの世代(団塊世代Jr./俗にファミコン世代と呼んだりもする)は他の世代に比べて少し特殊で、とにかく新しく触るゲームが新しいカテゴリのゲームだったりしたので、その新しさが「ワクワク」のポイントでした。

シューティングゲーム、ロールプレイングゲーム、アドベンチャーゲーム、スポーツゲーム、シミュレーションゲーム、ジャンプアクションゲーム…多くのカテゴリのゲームを体験しているのもこの層の特徴です。

新しいカテゴリのゲームを遊んだ時も、新しいゲーム機が出てくる時も、その新しい操作や新しい感覚を「面白い」と感じました。

以前のゲームにはない、多少の複雑な操作やルールも過去の経験から適応力もありました。

日本においては、この世代がファミコン、スーパーファミコン、プレイステーション、プレイステーション2というハードを比較的初期に購入して牽引してきた側面もあります。

その意味でこの層はゲームの事を広く知っています。今特に家庭用ゲーム機向けの現場でベテランのゲームクリエイターと言われる人達にもこの年代が多い訳です。

ただ、この層の人達がゲームクリエイターとして陥りがちな罠は、「新しい操作やルールにアレルギーがない、という事を前提にしてモノ作りをしてしまう」という事です。

多くのゲームの事をよく知っているために、大抵の新しい操作やルールに適応力があるので、ゲーム好きでない、あるいは特定のブランドのゲームしかやらない人達にとって、新しい操作やルールに適応しなければいけない、あるいは買う前に覚えたり慣れたりしなければいけなさそう、と思った時に感じるストレス感の事を理解できないのです。

沢山の種類のゲームに慣れてしまっているゲームクリエイターは、むしろ、今までのゲームよりも複雑な事が出来る事(同時に覚えなければいけない事が沢山ある…例えば、10個以上あるコントローラーのボタンのそれぞれに全て違う機能が割り当てられていて、同時に押したりコマンド入力をしたり…といった事)に対して、商品の魅力になる、と思い込んでしまうのです。

多くのお客様にとって、新しいルールや操作を覚える事は「非常に」負担でストレス度の高い事です。そして、それが多くの人が新しいゲームをやりたいと思わず、その人にとってはいつものゲーム、メーカーにとってはある特定のブランドのゲームばかりが売れる大きな原因の一つなのです。

僕と同世代のファミコン世代のゲームクリエイターの皆さんには、是非、自分が初めてゲームが面白い、と思った時の事を思い出して欲しいのです。そのゲームは、きっとずっとシンプルなルールでシンプルな操作をのゲームだったはずなのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分53秒 Tweet 今はゲームを作っている会社というと幅も広いので一概には言えないかもしれませんが、ゲーム開発会社に入りたいと思う人や、実際に入ってくる人はゲーム好きな人が多く、同時にゲーム […]

[続きを読む]今はゲームを作っている会社というと幅も広いので一概には言えないかもしれませんが、ゲーム開発会社に入りたいと思う人や、実際に入ってくる人はゲーム好きな人が多く、同時にゲームが上手な人も多く入ってくる傾向にあります。

そういう人たちが集まって商品を企画開発すると、どうしても自分たちの感覚で善し悪しを決めてしまいがちで、結果的にゲーム好きな人、特にゲームが上手な人が喜ぶようなゲームになってしまう傾向にあります。

それが必ずしも悪いとは言いません。そういったハードルの高いゲームを求めている人もいる訳で、そこに特化した商品を企画、プロデュースするのはありだと思います。

しかし、ゲームが上手な人たちは、自分たちがあったらよい、という価値観でモノをつくってしまうあまり、大多数の、ゲームが上手でない人たちの気持ちに沿わないモノを作ってしまう事があります。

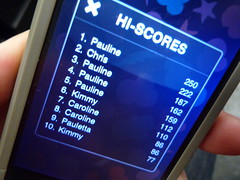

例えば、オンラインに繋がる、というゲーム機が出たとしたら、技術的にも簡単だし自分たちが作るゲームにランキングをつけよう、という話が必ず出ます。だけどよく考えて欲しいのは、ランキングが出て喜ぶのはいったいそのゲームをプレイする人のうちのどれだけの人なのだろうか、という事です。

ゲームが上手かどうかはあまり自信がないあなたが、新しいゲームを購入しました。初めてそのゲームをプレイしたあなたは、最初のステージをそこそこ上手くクリア出来た、と感じました。そこでオンラインのランキングを見たら、12851人中の9084番目、という表示が出ました。

ゲームが上手な人なら、それを見てもっと上手くなろうと頑張るかもしれません。

しかし、苦手な人なら、そこそこ上手くクリアしたのに、こんなに低いなんて、と嫌な気持ちになるかもしれません。

オンラインのランキングは一例ですが、ゲームを上手なクリエイターが、上手くプレイした人が評価されるようにゲームを作る事が常識、と思ってしまう傾向にある事は、自覚を持つべきだろうと思います。ある仕様を入れる時に、上手くない人にとってはどうなのだろう、という事を意識して考える事をやる事によって、本当にその仕様を入れるべきか、そうでなければどうしたらよいか、という事について考えが及ぶのではないでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームセンターのレースゲームの挙動がリアルでない理由

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- 永く愛されるゲームを作る

- ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」

- 身近な「ゲームを知らない人」の立場で考える

この記事の所要時間: 約 2分24秒 Tweet リアルを追求する事は本当に大切な事なのか、について前の記事で述べました。 過去記事:「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている 大切なのは、リアルを追求する事が […]

[続きを読む]リアルを追求する事は本当に大切な事なのか、について前の記事で述べました。

過去記事:「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

大切なのは、リアルを追求する事がちゃんと「目的に合致しているか」という事なのです。

ナムコの「リッジレーサー」というゲームが最初にゲームセンターに並んだ時、僕は学生でしたが、当時の印象は「なんてリアルなゲームなんだ」というものでした。テクスチャマッピングされた3Dの映像がリアルタイムで動く、という事自体が画期的でしたから、多くの人もそういう印象を受けたのではないかと思います。

しかし、ナムコに入社して理解した事は、実は「リアルさ」を追求しようと思えばできたけれども、あえて「リアルさ」を追求していなかった、という事でした。

特に車の挙動に関しては、リアルでない事にむしろこだわりがある訳です。

時速300kmでアクセル全開でコーナーを曲がれますし、気付かない人は気付かないかもしれませんが、ドリフトしている最中にそう簡単にコースアウト(外側の壁にあたる)する事がないように車の挙動に補正がかかっています。

何故、リアルにしようと思ったらできるのに、あえてそのようにするのでしょうか。

理由は簡単です。

ゲームセンターに遊びにくる人は、皆実際に車の運転が得意な人でしょうか。

いえ、逆です。免許も持ってない中学生や高校生、大学生、むしろ車を運転した事がない人がたくさんいます。

ゲームセンターでレースゲームを遊びたい、という人はむしろ、実際に車の運転をしてかっ飛ばす体験ができない人たちです。

リッジレーサー(ゲームセンターに最初に出たもの)のコンセプトは、

「仮に一度も車の運転をした事がない人が初めて100円を入れてプレイしてもドリフトでコーナーを駆け抜ける快感を味わえるレースゲーム」

というものです。

もし、リッジレーサーがものすごく現実の車の挙動に近いものだったとします。

そこで起こる事は目に見えています。初めて遊んだ人は皆まっすぐ走る事すらままならず、壁にぶつかりまくり、ゲームをプレイしている途中にも、そして終わった時にも「単に嫌な思いをした」となるだけの話です。

そこに「リアルではないが、気持ちよくドリフトの快感を味わえるための挙動」が入る事で、初めて遊んだお客様も「面白かった、もう1回プレイしよう」と感じる訳です。

本当にリアルに作れば、そこで実際に気持ちよく走る事ができる人は、現実にも気持ちよく走る事ができる人だけになってしまうのです。

「リアル」にする事は、あくまで手段です。ですから「目的に合致しなければ」むしろリアルでない必要性があるのです。

こちらもあわせてどうぞ

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- 総プレイ時間表示が与えるもの

- 好きなゲーム、が故に買わない訳

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

この記事の所要時間: 約 2分5秒 Tweet ゲーム開発者の中ではゲームに「リアル」を追求するのが何故かトレンドになっています。 ゲーム業界の開発者の集まりは、いかに「リアルにするか」の技術の自慢大会になっているように […]

[続きを読む]ゲーム開発者の中ではゲームに「リアル」を追求するのが何故かトレンドになっています。

ゲーム業界の開発者の集まりは、いかに「リアルにするか」の技術の自慢大会になっているようにも見えます。

ハードウェアも含めた技術もリアルを追求する方向にあります。リアルが追求される理由としてよく言われるのはゲームへの没入感が高まるから、という事です。

確かに「リアルを追求する」のはわかりやすい目標(達成できたかどうかがよく分かるから)ではありますが、ゲームにとって「リアル」を追求するのは本当によい事なのでしょうか。

実は、ゲームが「リアル」になっていく事が、ゲームを買わない人たちの買わない大きな理由になっているのですが、その事をよく理解している人は業界の中にはそう多くないような気がします。

一番顕著にそう感じているのは子供を持つ母親です。

よく言われるのが「現実とゲームの区別がなくなるのではないかという不安」です。

ゲーム業界で働いている人にこの話をすると大抵一蹴されます。

「そんな事はない。だって俺は現実と虚構の区別はついてるし、そんな問題は起こらない」と。

確かに分別がつく大人はそうかもしれません。

問題は、母親にとって子供が、実際にそうなるかどうかにかかわらず、区別がつかなくなるのではないかという「不安」があるだけで「子供にはそういうものを買い与えたくない」と思う心理があって、実際に行動としてリアルが故にゲームを買わない、買わせない、という行動に繋がっているという事です。

ゲーム業界はゲームが大好きな人が集まってしまっているので、ゲームを遊ばない人が何を考えているか、今のゲームをみて何を感じているかよく分かっていないという事を、ゲーム業界にいる人は自己認識として持っておくべきではないでしょうか。

参考記事:ゲームを遊ばない、という努力の訳

ゲーム業界にずっといると、リアルを追求する事に何の疑問も持たないでいる人が多数でしょうが、その事によってゲームから離れるお客様が結果的に増えてしまっている事を忘れないで欲しいのです。お客様は「今ゲーム好きな人」だけではないのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分30秒 Tweet 僕がナムコ在籍時、ある自分が立ち上げた技術研究プロジェクトが、そこそこ動いてデモが出来る状態になった後、所属部署の偉い人に見てもらう機会がありました。 デモを作ったものは […]

[続きを読む]僕がナムコ在籍時、ある自分が立ち上げた技術研究プロジェクトが、そこそこ動いてデモが出来る状態になった後、所属部署の偉い人に見てもらう機会がありました。

デモを作ったものは、インターネットに接続するある機械(ゲームではないがエンタテインメント的なものの試作)で、その偉い人の受けもよく、さらに上の人にも見せよう、という事になりました。

その偉い人(現バンダイナムコホールディングス社長の石川さんなんですが)も、中々気に入ったようで、当時のナムコの役員にも是非見てもらおうという事になりました。

当時の社内では、単なる技術研究が役員クラスまで見てもらえる事は殆どなく、僕は非常にうかれていました。

当然、製品化したいという気持ちはありましたし、これはいけるのではないか、そう思っていました。

役員の方々の反応も上々で、「これは社長に見せましょう」となりました。

つまり、まだ技術検証段階の試作品をナムコ創業者の中村雅哉社長(当時)に見せるという事になった訳で、僕はその時は(今までの反応から)、よい反応が得られるに違いない、と思い込んでいました。

スケジュールがなかなか合わなかったのですが、いよいよその日が来ました。

僕は一通りプレゼンをして、中村雅哉さんにも触ってもらおうとしました。

しかし…中村雅哉さんは、触るよりも前にダメな理由をいくつか挙げてこういいました。

「こんなのは、君のマスターベーションみたいなもんだよ。」

突っ込まれたのは、今までにない機械だったので、どこにどう設置して、収益のあげ方をどうするのか、というような事を言われていたような気がします。

「気がします」というのは実の所、色々ショックすぎて、前後に言われた事をあまり覚えていないからです。

後で、上司から「きっと社長も虫の居所が悪かったんじゃないか」と言われました。

しかし、あまりにも悔しすぎて、その後会社で号泣した事を覚えています。

しばらく、何も手につかない日々が続きました。

不思議に思われるかもしれませんが、僕はあの時、中村雅哉さんにあのような言い方をされた事を本当に感謝しています。

特に、技術者出身だった僕は、「開発者のマスターベーション」になってしまうモノを作りがちだったのかもしれません。言われた当時はショッキングな言葉でしたが、今になってみると、あの時中村雅哉さんが言いたかった事が分かる気がしています。

その後、何か新しい事をやろう、と思った時も「これは開発者のマスターベーション」になっていないか、という事を自分に問いかけるようになりました。

商品企画・開発をする上で、自分たちだけが面白い、と思うものを作ってしまわないようにする事は簡単にできそうで、実は難しいのです。

僕が、プロデューサーとして、お客様の立場にたって、あるいは小売店や流通、プラットフォームメーカーの立場にたって考えなければいけないと思い、実際にそのように行動が出来ているのは、「あの一喝」のおかげだと本当に思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- 5年後、10年後にも遊ばれている事が想像できるか

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ハイテクよりハイタッチ

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

この記事の所要時間: 約 1分47秒 Tweet 先日のツブヤ大学の講義ではいくつかの簡単なワークショップを行いました。 そのうちの一つが、色々なものを挙げて「これはゲーム or ゲームじゃない」と皆に判断してもらうとい […]

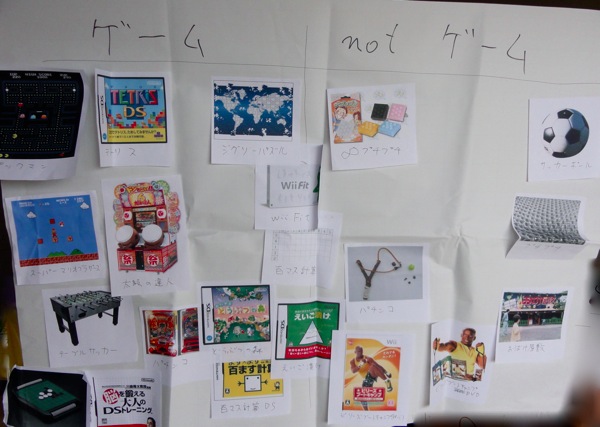

[続きを読む]先日のツブヤ大学の講義ではいくつかの簡単なワークショップを行いました。

そのうちの一つが、色々なものを挙げて「これはゲーム or ゲームじゃない」と皆に判断してもらうというワークショップです。

例えば「Wii Fit」はゲームか?という問いに対しては会場にいた半分の人は「ゲーム」と答え、半分は「ゲームでない」と答えました。

僕も「ドリルの100マス計算」や、「ビリーズブートキャンプのDVD」でも「ゲーム」と考えている人が何人かいた事はとても意外でした。

ゲームデザインを語る前に、まずちゃんと認識しておかなければいけない事は、「ゲームの定義や概念は人によって異なる」という事です。

同じものを見ても「ゲーム」と感じる人もいれば「ゲームでない」と感じる人もいます。

ゲーム開発者があるゲームの事を語る時に「これはゲーム性が….」みたいな事を話す事がありますが、大抵の場合、話がすれ違ってしまいます。「ゲーム性」なんて曖昧すぎる言葉は、お互い分かっているようでいて、実はまったく別の事を話している事になりがちです。

ゲームを開発する会社に勤めてるプロ同士ですらそうですから、そうでない人たち同士ではゲームに対する認識は人によって相当に違うと思っておいたほうがよいのです。

では、僕らがやるべき事は「ゲームとは何か」という定義をハッキリさせる事なのでしょうか?

僕はそうは思いません。

プロとしては「ゲームとは何か」という定義をハッキリさせる事より、多くの人が思い込んでいるゲームの概念を壊していく、概念を広げる商品を生み出すのがより重要な役割なのではないでしょうか。

ただ、そのために過去の「ゲーム」に何故夢中になれたのか、という人間側の理由を理解する事は大切ですし、逆に多くの人が「ゲーム」に夢中になるどころか興味もなかった理由も知って理解する必要があると僕は思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- 料理によってクリエイティブ能力が高まる

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

この記事の所要時間: 約 2分22秒 Tweet 盛況のうちに無事終了しました。 参加して頂いた皆様、それから関係者の皆様、ありがとうございました。 http://univ2289.jp/news/news_game ツ […]

[続きを読む]盛況のうちに無事終了しました。

参加して頂いた皆様、それから関係者の皆様、ありがとうございました。

http://univ2289.jp/news/news_game

ツブヤ大学ってご存じですか?

ツブヤ大学公式サイト

Ustream でも聴講でき、Twitter で参加出来る、面白い講座を提供している有志が運営している生涯学習のための団体です。

縁ありまして、是非というお話だったので私中村が1コマ講義を持つ事になりました。

【テーマ】ゲームを分解してみて、ゲームデザインを深く理解しよう。

ゲームデザインの基本は(ゲーム)を【分かる】=【分けられる】という事。

誰もが知っているゲームをある要素で「分解」する事で、

ゲームの仕組みが分かる、という事をワークショップを通じて体験できます。

[new] 【講師からのメッセージ】

そもそも、ゲームデザインって何?

今ゲームデザインって何?といわれても一言で説明できない、と感じている方や、現場でゲームデザインにずっと関わってきたけど、いまいち頭の中でモヤモヤしている方にとって、きっと役立つ場となると思います。

実は「ゲーム」を作るだけなら、「ある事」を知っていれば簡単に作れます。

でも、それが遊ぶ人にとって「面白い」「楽しい」モノになるかはまた別なのです。

人間にとって「面白い」「楽しい」という事はどういう事なのか、という「遊ぶ側の気持ち」からゲームを分解してみる事で、きっと新しい発見があると思います。

プロとしてお客様に喜んでもらえるゲーム作りのヒントにも必ず繋がると思います。

[new]【こんな人に参加して欲しい・聞いて欲しい】

ゲームクリエイターを志す人・実際にゲーム開発に関わるゲームクリエイターの方(主にゲームデザイナー/企画職向けの内容になります)

職業としてゲームデザイナーを目指していなくても、ゲームデザインとは何かについて知りたい、理解していないという異業種の方も歓迎ですし、そういう方にも理解できる内容にしていきます。

少人数でのグループのワークショップを行いますので、若い方からベテランの方、業界の方から異業種の方まで、色んな方が参加して頂けると皆それぞれ発見がある会になると思っています。

お時間があえば是非会場で直接ご参加下さい。

Ustream/Twitterでのご参加も歓迎です。

日時:2011年6月18日(土)15時開始(14時30分開場) 17時終了予定

場所:野毛 Hana * Hana ( 横浜市中区花咲町1-42-1 / 045-325-8123 )

定員:20名

入場料:1000円

参加申し込み方法等詳しい事はこちらへ

http://univ2289.jp/news/news_game

こちらもあわせてどうぞ

- 「ゲームのちからで世界を変えよう会議」Offline Meeting Vol.2で講演します

- お知らせ:ゲームデザイン分析ワークショップ開催します

- ゲームデザインはマジック(魔法)ではない

- お知らせ:4月から大学で教鞭をとります

- 【まとめ】米光さんとの対談記事です。

この記事の所要時間: 約 2分34秒 Tweet ブログを書き始めてから少し時間がたってしまいましたし、僕がこのブログを(それなりに力を入れて)書いている理由を少しお話させて頂ければと思います。 参考過去記事:中村が伝え […]

[続きを読む]ブログを書き始めてから少し時間がたってしまいましたし、僕がこのブログを(それなりに力を入れて)書いている理由を少しお話させて頂ければと思います。

参考過去記事:中村が伝えられる事

僕がナムコで働いてよかったと思う事の一つは色々経験させてもらえた事です。

よく、他社から来た人には「ありえない」と言われる事があったカルチャーの一つですがナムコは昔は「これがやりたい」と言えばやらせてもらえる(あるいはちゃんと聞いてもらえる)雰囲気がありました。

いや、もちろん期間や人数をかける場合には正当な理由が必要だし、そうでなくても、他の人には迷惑はかけない、みたいな暗黙のルールはあるわけですが、プロジェクトが一段落したあたりで、次が決まるまでは少なくともこれをやろう、おもしろそうだし、みたいなミニプロジェクト的なものは結構許されて変なものがいっぱい動いている時代がありました。皆が知っているもので、実際に製品化されヒットに繋がったモノもいくつもあります。

それに加えて、教育・研修的なものを受けるチャンスは沢山ありました。僕自身もいわゆるリーダー研修的なものを何度か受けましたし、マーケティングに関する研修も幾度となく受けました。

その上で、実際にプロジェクトのリーダーをやって、得た経験や知識が僕にはある訳です。

社内では、自分自身が研修を企画する事もありましたし、積極的に外部のセミナー等にもメンバーに参加してもらったり、僕自身が研修講師を行ってカリキュラム的なものを作ったり、テキストを作ったりしていました。

ずっと大きい会社にいると、それらの事が実に恵まれているという事に気がつかないかもしれません。僕自身も、外に出てみて非常に実感した事です。ゲーム業界の中小の会社では社内に研修講師がいるとか、研修、教育の機会や仕組みがある例は現実には殆どないように思います。

以前サイバーコネクト2の松山さんに呼ばれて社内講演を行いましたが、あんなふうに積極的に社内の人材育成に力をかける事は業界の中ではレアケースなのかもしれません。

現実、開発の現場では教育にかける時間を取る事は非常に難しく、また、仮に社内にそれなりの経験とノウハウを持つ人がいたとしても、その人が「教えるのがうまい」とは限らないという現実があります。

僕自身はプロジェクトのリーダーで実製品の開発に企画から開発、販売、宣伝に至るまで関わらせてもらえただけでなく、そのノウハウを社内で研修の形で伝えるという経験を数年にわたってしてきました。退職した今は、今僕が持っている知恵を広く伝える事で、現実的にはなかなか会社に入ってから教育・研修等を受けられないゲーム開発者、関係者、あるいはこれからゲーム業界を目指そうという学生の方の役に立てればと思っています。

ブログは、そんな僕のノウハウ・知恵の一部をご紹介する場です。

今週末 6/18(土)にツブヤ大学にて講義を持ちますが、これからも講演活動、執筆活動、その他で僕がお役に立てる事をしていきたいと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分28秒 Tweet 「ハイテクよりハイタッチ」という言葉は、僕がナムコに入社してから何度となく聞いた言葉です。 中村雅哉氏がよく好んで使っていたように思いますし、記憶に違いがなければナムコ手 […]

[続きを読む]「ハイテクよりハイタッチ」という言葉は、僕がナムコに入社してから何度となく聞いた言葉です。

中村雅哉氏がよく好んで使っていたように思いますし、記憶に違いがなければナムコ手帳という入社したら毎年手渡される社員手帳にもこの言葉はあった気がします。

#間違ってたら誰か指摘してください(笑)

ナムコがゲーム産業の雄として高成長を続けていた時、ナムコは「ハイテク=高度な技術」の会社として語られる事も多かったのです。確かにリアルタイムの3D技術なども含めて「先端的」だったのですが、あえて、それがナムコという会社の本質でない、という事を中村雅哉氏が伝えるために「ハイテクよりハイタッチ」という言葉を使っていたのではないかと思います。

「ハイテクよりハイタッチ」の意味は、かみ砕いて言うと「高度な技術はあくまで手段であり、その技術は「人に優しく」活かされないといけない」という事なのかと理解しています。

もっと簡潔に言い換えれば言えば「人に優しくするのが技術として追求すべき本質」という事でしょうか。

僕自身ゲーム作りを通じて、「ハイテクよりハイタッチ」は常に心にとどめておくべき言葉だと実感しています。

そして、今後のコンピューターや技術のあり方を考えた時、全く古くさい言葉ではなく、むしろ、iPhoneやiPad等が受け入れられている今、現実にそのような商品こそが求められており、これからも「ハイタッチ」が求められるのではないかと信じています。

こちらもあわせてどうぞ

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

- ゲーム「メーカー」でなくサービス業と心得る

- 『開発者のマスターベーション』にしない

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

この記事の所要時間: 約 2分22秒 Tweet 「もじぴったん」シリーズの転機となったのは、PlayStation 2のベスト版 ( 廉価版 )発売でした。 そのベスト版発売に合わせて、WEBで遊べる体験版(無料おため […]

[続きを読む]「もじぴったん」シリーズの転機となったのは、PlayStation 2のベスト版 ( 廉価版 )発売でした。

そのベスト版発売に合わせて、WEBで遊べる体験版(無料おためし版)の提供を開始した事が、「ことばのパズル もじぴったん」シリーズがその後定番的に売れる一つの要因になっています。

さて、このWEB体験版には「音ありバージョン」「音なしバージョン」の二つが提供されています。

「遊んだときの楽しさ」だけを考えるなら音があったほうが楽しいし、もじぴったん自体の音楽の魅力等も伝えられます。

しかし、「音なしバージョン」も必須、と考えてお客さまに選択してもらえるようにしています。

理由は「音が出ると困る環境で遊ぶ人が多くいるから」でした。

お仕事中のオフィスだけじゃなく、赤ちゃんが寝ている間にパソコンで遊んでくれるお母さんとか、音があるのは遊ぶお客さまの生活上の問題になる可能性があったからです。

「そんなの使う人が音を消してやればいいじゃん」と思うかもしれません。

しかし、お客さまはPCの音量が今どれくらいか、を気にして使っているとは限りません。

お試し版もじぴったんを始めたら、突然音がなって、仕事中に遊んでいる事がまわりに知れたり、赤ちゃんが起きてしまってはダメだろう、と考えた訳です。

バージョンを分けているのは同時に「音なしバージョン」だとロード時間が少なくてすむからという理由もあります。

当時、まだ回線はISDN,遅いADSL等も普通でしたから、そういう配慮も必要だと考えたのです(ですのでダウンロードサイズが書いてあります)。

実は、その「もじぴったん」のWEB体験版を制作した中野亘(ワラテルさん)が提供している毎日更新の「1日5秒のゲーム日めくり きょうのしかく」にも「音」はありません。

でも、中野さんも、その時の経験から「遊ぶお客さまの環境」に配慮して、あえて「音なし」で提供しているのだそうです。

ゲームを作る側の人は、自分達が作ったものが一番いい環境で遊んでもらえる事を前提にゲームを作ってしまう事があります。

例えば、素晴らしい音響設備、大画面…確かにそんな環境で遊べばゲームをよりよく楽しめるかもしれません。しかし、現実には携帯ゲーム機なら電車の中では音を消して遊んでいる人も多いし、大画面、素晴らしい音響環境で遊んでいる人はむしろ少数なのです。

そういう、現実的なお客さまの遊ぶ生活環境も考慮してゲームを作るという事は、「おもてなし(=Entertainment)」の第一歩目であるのです。

ちなみに、ご紹介した「きょうのしかく」ですが、毎日よくこんなに違うアイデアを考えつくな…と本当に思います。ああ、出てきた!おお。みたいな感じがなんとも、です。お勧め。

こちらもあわせてどうぞ

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 紹介:ゲームの文章術(GameBusiness.jp)

この記事の所要時間: 約 1分30秒 Tweet 以前、ぷよぷよの米光一成さんとの対談の時にも盛り上がった話なのですが、僕自身は(元?)ゲーム屋として次にやるべき事は、書籍的なものの(あえて〜的なものと言わせて頂きますが […]

[続きを読む]以前、ぷよぷよの米光一成さんとの対談の時にも盛り上がった話なのですが、僕自身は(元?)ゲーム屋として次にやるべき事は、書籍的なものの(あえて〜的なものと言わせて頂きますが)、インタラクティブ化だと思っています。

過去記事:【まとめ】米光さんとの対談記事です。

紙の情報を単に電子化して、「電子書籍です」というのは、意味がないとは言わないですが、まだ未来の形ではないと僕自身は思っています。

このブログでもよく紹介している TED Talks で、元Appleグラフィックデザイナーが立ち上げた Push Pop Press の次世代デジタルブックの紹介があったので是非見て頂ければと思います。日本語字幕付き、5分弱のビデオです。

TED Talks | マイク・マタスの次世代デジタルブック

紹介されている iPhone/ iPad アプリはこちら。

Our Choice 1.0

Our Choice 1.0

iPhone 3GS、iPhone 4、iPod touch(第3世代)、iPod touch (第4世代) および iPad 互換 iOS 4.2 以降が必要

カテゴリ: ブック 価格: ¥600

更新: 2011/04/28

自分自身の今までの経験、もちろん「もじぴったん」を世の中に出した事も含めて、コンピュータを活用した知的エンタテインメント、という新しいカテゴリにおいて、ゲーム屋さんが活躍できる場が生まれると強く思っています。

教育、っていうと「誰かに教えられる」イメージですが、そうでなくて自分から(ハマるほど)楽しみながら学ぶ、というのは、実はゲームデザインのノウハウが最も生かせるという仮説を持っているからです。

そのための先駆者的存在、手法を確立していく役割が僕の大きな一つの役割ではないかと今は考えています。

こちらもあわせてどうぞ

- 楽しい、が世の中を良くするアイデア

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- 【まとめ】米光さんとの対談記事です。

この記事の所要時間: 約 2分25秒 Tweet あるビアホールに行った時の事です。 遅れてその飲み会に参加した僕は「食べ物も何か頼みなよ」と言われました。 沢山あるメニューの中で僕は「6種のソーセージ盛り合わせ」を頼ん […]

[続きを読む]あるビアホールに行った時の事です。

遅れてその飲み会に参加した僕は「食べ物も何か頼みなよ」と言われました。

沢山あるメニューの中で僕は「6種のソーセージ盛り合わせ」を頼んだのです。

しばらくしてソーセージが運ばれてきて、そのうちの1本の一部を食べた訳ですが….

「辛い!」

僕が最初に食べたソーセージは、いわゆる「唐辛子系」の辛さ。辛いのは嫌いではないのですが、辛いとは思わなかったので、思わず顔がゆがんでしまいました。

最初はたまたま、かと思いましたが、その後全種類を一口づつ食べた所、「全部」こしょう系か、唐辛子系のスパイスがかなり利いているソーセージでした。

なんとなく騙された感じでしたが、同時にこうも思いました。

「もしメニューに『ビールによくあうピリ辛ソーセージ6種盛り合わせ』と書いてあったら、まったく同じソーセージを出されても多分、美味しいね、と食べたし満足しただろうな」と。

食べ物の話で、ゲームと何の関係があるんだ、と思うかもしれません。

しかし、ゲームでもまったく同じ事が言えます。

このソーセージの話をゲーム商品に置き換えてみるとどうなるのでしょうか。

つまり中身がまったく同じゲームでも、買う前の期待がどうだったかによってゲームを遊んだ後の評価が変わる、という事です。

タイトルやパッケージの説明、広告等で「買う前」に期待した事と、「買った後」にゲームを遊んで、期待とは違った場合と期待通りだった場合では、それがまったく同じゲームで、まったく同じお客さまが評価しても「不満足」と「満足」の差になるのです。

ゲーム慣れしている人がちょっと難しく感じる位のゲームを「このゲームはちょっと難しいよ」と言って売れば、買った人もそれを期待して買う訳で、期待に応えられていればお客さまも満足します。

しかし、まったく同じゲームを「誰でも遊べる」と言って売ったり、あるいは「ちょっと難しい」事をタイトルやパッケージ等からは印象としても伝えずに売れば、購入した多くのお客さまは、期待と異なるので「このゲームは難しすぎる」と不満に感じることになるでしょう。

ここで大事なのは、ゲームの中身がどうこう、面白さがどうこうと議論する時は、「どんなお客さまに、なんと言ってこのゲームの魅力、面白さを買う前に(あるいは遊ぶ前に)伝えるのか」という事と「セットで」議論しなければ意味がないという事です。

ゲームデザイナー、と呼ばれる職種の人達が陥りやすいのは、この「事前にどんなお客さまにどんな期待をして購入してもらうのか」を抜きにして、ゲームの面白さや難易度などを議論してしまう事です。

商品としての評価は、仮に中身がまったく同じものでも「買う前のお客さまの期待」によって大きく変わる、という事は、ソーセージの例を挙げるまでもなく商品サービスに言える事ですから、プロを自覚するのであれば、その事は覚えておく必要があります。

こちらもあわせてどうぞ

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

この記事の所要時間: 約 3分17秒 Tweet 欧米で好まれるゲームと、日本で好まれるゲームは大きく違う、という事はだいぶ前から言われるようになっています。 もちろん、絵的な好みのようなモノもありますが、そうでないゲー […]

[続きを読む]欧米で好まれるゲームと、日本で好まれるゲームは大きく違う、という事はだいぶ前から言われるようになっています。

もちろん、絵的な好みのようなモノもありますが、そうでないゲームデザインの部分で受け入れられるものとそうでないものがはっきり違いがあります。

特に RPG というカテゴリーのゲームは日本のものと欧米のものと、その性質がまったく異なります。

日本でいうRPGは、欧米では J-RPG と呼ばれカテゴリとしても区別され、人によっては「あれはRPGでも何でもない」と言うそうです。

その大きな違いの一つは、「自由度」の高さ。

売り上げランキング: 853

売り上げランキング: 494

欧米の RPG は、プレイヤーがそのゲーム世界の中で、様々な行動が出来ます。フィールドの移動も自由でユーザーが出来る行動も自由度が高いのが普通です。街のお店の人に攻撃を加えたりもできます(後にそれなりの報いを受ける事になりますが)。言い換えると「沢山の選択肢」があるのが欧米のRPGの「常識」です。

日本のRPGもルーツは海外のRPGにありますが、自由度は少なく、というより殆どなく、いわゆる「1本道」で選択の余地は殆どないのが普通です。

しかしながら、両方ともそれぞれの地域では受け入れられているように見えます。

要因は様々あると思いますが、これからご紹介するシーナ・アイアンガーの「選択の科学」を知ると、その要因の一端が理解できるかもしれません(あくまで仮説レベルですが)。20分ほどのビデオですのでどうぞ。

シーナ・ アイアンガ-: 選択術 | Video on TED.com

ゲームデザイナーにとってもプロデューサーにとっても、消費者の「選択」に関する心理については深く理解をする必要があります。

ゲームの中で行われている事は、実は多数の「選択」(メニューの選択から、プレイヤーの行動の選択まで)ですし、消費者がモノを購入するというのは「選択」そのものであるからです。

シーナ・アイエンガーの著書「選択の科学」もご紹介しておきます。

研究の結果分かった、「選択」に関する意外な事実が多数紹介されています。

こちらもあわせてどうぞ

- 予想通りに不合理 – 人間は必ずしも合理的に選択しない

- 僕が1話完結のドラマしか見ない訳

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

![はてなブックマーク - [終了しました]【告知】ツブヤ大学 GaMe講座にて講演します はてなブックマーク - [終了しました]【告知】ツブヤ大学 GaMe講座にて講演します](http://b.hatena.ne.jp/entry/image/https://pdblog.play-app-lab.com/?p=279)

最近のコメント