この記事の所要時間: 約 1分43秒 Tweet ナムコに入社して最初の頃に驚いた事の一つに「映画を見に行った時に映画代を経費で精算できる」という事でした。もちろん業務に関係あるかどうかによるのですが、気になった映画は何 […]

[続きを読む]ナムコに入社して最初の頃に驚いた事の一つに「映画を見に行った時に映画代を経費で精算できる」という事でした。もちろん業務に関係あるかどうかによるのですが、気になった映画は何度か会社の業務の一つとして見に行った事があります。上司の許可があれば業務時間中に見に行く事もできました。

(なんて変わった会社なんだ、とその時は思いました)

ある時、僕はどうしても見に行っておきたい映画があったので、見たい映画を上司に伝えて、許可をもらってその映画を見に行きました。

映画を見に行った経費精算をするのにその「半券」が必要で上司に精算用紙にハンコを押して貰うのですが、その時の上司が「後ろはちゃんと見た?」とハンコを押しながら僕に尋ねたのです。

正直何のことかわからずキョトンとしていると、「映画を見ている時、スクリーンだけじゃなくて、後ろを向いてお客さんの表情を見てみた?っていう事だよ」と言われたのです。

この時、僕は自分が足りなかった大事な視点に気づかされました。

文字通り、映画を見に行ったなら、「後ろを見る」必要があったのです。

その映画に来ているお客様がどんな人か(若いカップル、年配の人、女性のグループ、カップル、男性一人客…)、どんなシーンでどんな反応をしているか…

ゲームを作る人がよく陥りがちな事ですが、資料として他社が作ったゲーム等を評価する時にゲームそのもののほうにどうしても注目してしまいます。映像の作りとか、ゲームのルールがどうなっているか、とかそういう事が、開発者目線でいうと気になってしまうのです。

しかしながら、実は本当に大事で、じっくり観察をしなければいけないのは、それを遊んでいるお客様の反応なのではないかと思います。

プロとしてはどんなにすごい技術を使っていても、どんな手間がかかった事をしていても関係なく「お客様の反応が全て」という意識を持つべきだと思います。これはゲームや映画に限らず、エンタテインメント(おもてなし)を生業とする人全てに言える事ではないでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- 「売れてるモノ」でなく「身近な問題」を見る

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- ゲームでなく「お客様の生活」を研究する

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- アーケードゲーム開発の良さ(1)

この記事の所要時間: 約 2分37秒 Tweet ナムコで僕がまだ業務用の部署にいた時(10年近く前?)に、外部から技術の持ち込みプレゼンがあった事があって、当時のナムコの業務用の事業部長に、技術の事が分かって企画の事も […]

[続きを読む]ナムコで僕がまだ業務用の部署にいた時(10年近く前?)に、外部から技術の持ち込みプレゼンがあった事があって、当時のナムコの業務用の事業部長に、技術の事が分かって企画の事も分かりそうだという事で僕が呼ばれて、一緒にその持ち込みプレゼンを見た事がありました。

その技術は(詳細はお話できませんが)今までだと手作業でしか実現できない事を殆ど作業なしでできる、というものでした。

プレゼンが終了した時に、当時の事業部長が僕に「あの技術を使えばA社(ライバル社)のB(当時それなりにヒットしていた商品)を安価に作れるから、それを企画にしないか」と言いました。正直な所、僕は一瞬えっ?と思って、「それじゃパクリじゃないですか」と言った事があります。

その時の返答は「インベーダーがなければギャラクシアンはなかった。ヘッドオン(セガの迷路を車が走ってドットを全部取るゲーム)がなければパックマンはなかった。スクランブル(コナミの横スクロールシューティング、対空と対地で別の攻撃ができる)がなければゼビウスはなかった。パクリとは何かの意味がわかってないよ。」と。

確かにそれはそうだけれども、と言われた当時は思っていました。ナムコという会社は「オリジナルである事」にこだわりがある筈で、ビデオゲーム事業でこんな経験もある偉い人が何をいってるんだ、と。

しかし、後に僕自身がプロデューサーになって過去製品の成功例、失敗例を分析していくうちに、ナムコには、ある先発商品をヒントにヒット商品を生み出している例が数多い事に気がついた訳です。

「ドラクエ」がなければ「テイルズ」もなかった。「ビートマニア」がなければ「太鼓の達人」はなかった。「バーチャファイター」がなければ「鉄拳」も「ソウルキャリバー(シリーズ)」もなかった。「もじぴったん」だって「テトリス」と「ぷよぷよ」や「クロスワード」がなければ商品になったかどうかも怪しい所だと思います。

以前、ジェームス・W・ヤングの「アイデアの作り方」の紹介の際に、「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何物でもない」という事が書かれている事を紹介しました。

過去記事:多分世界で一番有名なアイデアの本

今挙げたナムコの商品は、皆「単なるパクリ商品」(多くの人はいいイメージを持たない、○社版の[XXXX]と誰もが言えてしまうような商品)というのとは「何かが違う」のです。確かに先発商品をヒントにはしているけれど、単なるパクリとは言わせない何かがある訳です。

その「単なるパクリ」とそうでないものの差は何か。お客様には別の商品として受け入れられヒットする商品と、そうでないものの差は何か。今はその差の本質が何なのかははっきり分かります。

残念ながら「その差の本質」をブログの記事程度で伝えていくのは断片的な形になってしまい難しいので、中村が行っていく講演や研修、執筆活動の中でお伝えして行ければと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分42秒 Tweet 最近の傾向として、家庭用ゲーム機向けのゲームを開発する人が、日本でも海外でもゲーム専門サイトやゲーム専門誌のレビューの点数を非常に気にする傾向にあるように思います。 特に […]

[続きを読む]最近の傾向として、家庭用ゲーム機向けのゲームを開発する人が、日本でも海外でもゲーム専門サイトやゲーム専門誌のレビューの点数を非常に気にする傾向にあるように思います。

特に海外ではそれらのサイトのレビュー点数をさらにまとめてスコアにした「メタスコア」というものがあり、売れ行きに大きく影響すると言われています。

メタスコアを出しているmetacriticのページへ

そもそも、お客様にとって何故これらのスコアが大事なのでしょうか。

家庭用ゲーム機向けのゲームソフトは非常に価格が高く、ほいほいと簡単に買えるものではありません。同時に、そういう金額を払って遊ぶ時間もそれなりに長いものになるので、自分にとって外れのつまらないゲームを購入するという事は「お金」も「遊ぶ時間」も無駄になるという事なのです。

おまけに、毎週ものすごい数のゲームが出ています。年間で1000本、週の平均で20本以上。多い時は一週間に50本もの家庭用ゲームソフトが発売されます。

家庭用ゲームソフトで、レビューやレビューの点数がお客様にとってある一定の意味を持つのは、いってみれば「間違ってつまらないソフトを買ってしまうリスクを回避する」という意味がある訳です。

しかし、僕自身は、開発者が本当にこれらのレビュースコアを気にして開発をすべきなのか、は疑問に感じるべきだと考えています。

レビューをして点数を付けるプロのレビュアーは確実に多くのゲームをプレイしています。確かに多くのゲームをプレイしている人は、多くのゲームの違いは分かると思います。しかしゲームを普段殆ど遊ばない人、あるいはあるゲームソフトの「本来遊んで欲しい人」と同質の人とは限らない事に注意をする必要があります。

例えば、「遊ぶのは小学生の女児、購入するのは親」、という事を狙って作ったゲームソフトをプロのレビュアー(FPSや他のハードなソフトを無理なく遊べる大人)がレビューしたスコアは本当に他のソフトのスコアと同等に扱って良いか、という問題がある訳です。

ちょっと視点を変えると、「レビューのスコアが高い」事を狙って作ったゲームソフトはレビュアーという特殊な、様々なゲームをやり込んだ人が満足する、というゲームになってしまわないか、という懸念があるのではないかと思うのです。

勘違いしないで欲しいのですが、特に沢山のゲームの中からどれを買ったらよいのかと考えているお客様にとって、これらのレビューは特にゲームソフトが高価で外れたら痛い、という今の状況では無くてはならないものです。特に発売直後の中古でソフトが買えないような状況では特にです。

ただ、ゲーム商品の開発者が「レビュースコアが高い」ゲームソフト開発をする事を狙う、第一の目標とする事が「売れるソフトになる」という所には直結しないし、疑問を感じたほうがよい、という事をあえて伝えておきたいと思います。

ちゃんと見ていれば分かりますが、レビュースコアが非常に高いのにまったく売れない例や、逆にスコアがちっとも高くないのに、売れている商品があるのです。

レビューの点数を付けているのは「どんな人なのか」を認識した上で、商品を開発する時には「誰にとって」が大変に重要な事を再認識するべきなのでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- 料理によってクリエイティブ能力が高まる

この記事の所要時間: 約 2分13秒 Tweet ゲーム開発や商品企画をする人達は「売れている商品」が何かを調べようとして、結局POSデータから集計される週販売上TOP30を頼りにしてしまう傾向にあります。毎週の売上TO […]

[続きを読む]ゲーム開発や商品企画をする人達は「売れている商品」が何かを調べようとして、結局POSデータから集計される週販売上TOP30を頼りにしてしまう傾向にあります。毎週の売上TOP30をずっと見ているから、売れ筋がなんだか把握している、と考えてしまいます。しかし、これは本当の意味で売れている商品を見落とす可能性が実は高いのです。

それは、「ランキングには殆ど載ってこないが、お店では実は売れている商品」というのがあり、実はそういう商品こそお店が必要で、利益に貢献する商品になっているからです。

以前にお店にとって「定番商品」がいかに大切か、という話をしました。

過去記事:定番商品の必要性

過去記事:定番商品になる条件とは

実は、定番商品といわれる商品の殆どは瞬発的に売れないかわりに、地味にずっと売れ続ける商品なので、発売から何ヶ月かたってもお店には新品で品揃えされていて売れたら、すぐに補充され、その商品もまた売れ、また補充、そういう売れ方をします。

このような商品は週に10本以上も新作が発売される状況で週だけの集計ではTOP30等のランキングには入っていませんが、地味にコンスタントに売れ続け結果的にトータルでは意外なほど売れている、という事が多いのです。

毎週TOP30の売れ行きを見ていて、ゲームの売れ筋を知っているつもりになっている開発者と、お店でランキングには入らない定番商品の売れ行きを知っている人の間では、「本当に売れているもの」の認識がものすごく違ったりするわけです。

また、ランキングで初週だけランクインするような短期間で量が売れる商品は同時に値崩れの可能性も高く、中古でも値段が低かったりするので、お店にとっては商材としてはあまり美味しいものではなかったりするのです。

僕のポリシーは「永く愛される商品を作る」事にあります。永く売れ続ける商品が結局はお客様のためにも小売店のためにもメーカーのためにもなるからです。

過去記事:永く愛されるゲームを作る

その視点からいえば、実は「ランキングには載ってこないけど、地味に売れ続ける商品」の発見と、それを誰が買っていて、何故売れ続けているのか、の分析が実は大切なのだと考えています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 3分12秒 Tweet 前記事で、問題を解くほうでなく作るほうに回る事でゲームデザインの能力を高める方法を紹介しました。 過去記事: ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」 もう […]

[続きを読む]前記事で、問題を解くほうでなく作るほうに回る事でゲームデザインの能力を高める方法を紹介しました。

過去記事: ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」

もう一つ、クリエイティブ能力を高めるために非常に有用な訓練となる事を紹介しようと思います。

それは「料理」です。

学校で教えてくれる事の殆どは、ある意味で、「画一的な答えを画一的なやり方で導く」という事に特化されている部分があります。

テストに100点があるのは、画一的な答えがあらかじめ準備されているからです。

ところが、ゲームデザインを始め、クリエイティブな事が求められる職において、そんな画一的な答えは殆ど役に立ちません。むしろ、普通ならこう考えるから、その逆をやらないと成功できないのがクリエイティブの世界です。

「料理」は非常にクリエイティブです。今日の晩ご飯を作るのに、用意された答えなどありません。発想次第で、色々な晩ご飯が考えられるでしょう。そして、ゲームデザイナーが現実に直面する状況と解決すべき問題に非常に近いものがあります。

クリエイティブといっても、現実には完全に自由という訳ではありません。ある制約の中(時にあり得ない!という制約の中)で、その手があったか、というアウトプットを出すのが現実のクリエイティブです。

ゲームも商品である以上、多くの場合限られた制約(リソース)の問題があります。

それは「予算」だったり「限られた期間や人員で作らなければならない」という制約だったりします。

料理においても「買い物の予算」や「冷蔵庫に残っているもの、賞味期限が切れかけているものから作らなければならない」といった制約があります。

そしてゲームを遊ぶのが作った本人でなく「相手(お客様)」がいるように、料理も「相手(食べる人)」の事を考えて作る必要があります。

親が料理を作る時には、自分の都合よりも食べさせるお腹が減って機嫌が悪くなりそうな子供の事を先に考えなければなりません。自分がスパイシーなものが食べたくても子供が食べられる味付けにしないといけませんし、我慢できない子供のために手早く調理をする必要があります。

食べた時の味だけでなく、見た目などで「おいしそう」と思っておもってもらえないとダメですし、栄養の事も考えないといけません。

ゲームも「遊べば楽しい」だけじゃなく「遊ぶ前に面白そう・楽しそう」と感じさせる必要がある訳ですから、料理とゲームはこの点でも似ています。

そして、うまく効率よく作るために必要な「段取り力」も学べます。

ご飯を炊いている間に、スープを作り、スープを煮込んでいる間に炒め物、場合によっては空いている時間に鍋を洗う…順番を間違うと大幅に時間がかかって「お客様(例えば子供)」の機嫌を損ねて、本当なら素直に食べる所が、せっかく作ったものを食べてくれないという事すらおこります。

ゲームもお客様が本当に欲しいと思っているタイミングを逃すと、「もういらないよ」という事は実際に起こるのです。

(このタイミングの話はまた詳しくしたいと思います)

ゲームデザイナーは実務上はプランナーという役割を果たす事になりますから段取り力は非常に必要な力です。

もしあなたが一人暮らしだったとしても、料理をやる事でクリエイティブのセンスは確実にあがりますし、物事をうまく運ぶための段取りの力もつきます。あなたが独身の男性でも女性でも、料理がうまく出来る事は異性にとってはプラスポイントになりますし、一石三鳥かもしれません(笑)。苦手と思っても簡単な所から始めてみてはどうでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- クリエイティブな『やる気』に関する科学。

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

- エンタテインメントには驚きが必要

- ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」

この記事の所要時間: 約 2分50秒 Tweet 今はPOSというシステムのおかげで、自分の席に座っていても商品の売上が簡単にわかります。例えばゲームであれば、発売日の翌日の夕方には全国の発売日当日の売上の速報が出ますし […]

[続きを読む]今はPOSというシステムのおかげで、自分の席に座っていても商品の売上が簡単にわかります。例えばゲームであれば、発売日の翌日の夕方には全国の発売日当日の売上の速報が出ますし、日曜日までの売上の集計は、翌水曜日に本数も含めたランキングの集計結果が出ます。

この便利なシステムのおかげで、これを見ていれば売れ行きがわかるし市場動向もわかるので、特に開発の人には実際にお店には足を運ぶ必要性をあまり感じていない人が多いのですが、現場を見ないととんでもない勘違いをしてしまう事になりかねません。

一つ実例を挙げましょう。これは僕がゲームズマーヤに実際に立っている時に起こった事です。

年末に発売されて、そこそこ期待されたあるタイトルAが、発売してみたらまったく売れず、という事がありました。

僕がレジの中に立っていたら、マーヤの店長に「中村さん、その足元にある箱の中に何本Aのソフトが残ってますか?」と聞かれました。ざっと50本。奥にはさらに同じ大きさの箱が見えます。「それ、全部で幾らになると思います?」一本仮に5000円だとして、25万円。奥にあるのを合わせれば50万円…

もちろん全部綺麗に売れれば現金になり、多少の儲けが出るでしょう。しかし、売れない限りは在庫。単なる邪魔なお荷物です。自分がこの商売をしていると思ったら、本当にゾッとします。

以前にもお話した通り、お店は現金商売ですから、在庫をなんとかして売って現金に変えなければ次の商品を仕入れる事もできません。

過去記事:厳しい新品ゲームソフトビジネス

結局そのタイトルは、僕がマーヤに足を運ぶ度に値段が下げられていきました。しかし、在庫はなかなか減らない様子でした。

ところが年明けた後に、会社で商品の週販集計結果のランキングを見ると、その売れずに困っていたタイトルAの売上が伸びていました。不思議に思いながらマーヤに足を運ぶと、そのタイトルAの値段は1500円(元の定価7000円位)となっていました。

そのタイトルAを手にとっていると、店長は「その値段にしたらようやく動き出しましたよ(売れ始めましたよ、という意味)」と教えてくれました。

その後、近所のゲームショップ、大手家電量販店等を見て回りましたが、軒並みマーヤと同じ位かそれ以下の値段で投げ売りされていました。年末商戦にまったく動かなかったので、どこも在庫を処分するために大幅に値下げして売っていたのです。

売上の集計では、本数しか出ませんから、捨て値で投げ売りされたのが売れても1本売れた、とカウントされます。

会社に戻って、値下げされている事を伏せて、まわりの数名に年明けに売上が伸びている理由を聞いたら、「高校生がお年玉をもらって年明けに買ったのではないか」とか「製品の中身がよいという口コミが広がり始めたので売れ出したのでは」といった事を言う人が多かったのです。

これは一例ですが、現場を見ないで、机の上で数字とデータだけ見ていればわかる、というのは大変危険な発想です。確かに、一部の現象だけを見て判断する事も危険ですが、現場を見ないで机の上でデータを見るだけで判断する事は本当の理由を掴めず、大きな判断ミスの原因にもつながりかねません。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分16秒 Tweet ファミコン時代からゲームにずっと関わり続けた僕らの世代(団塊世代Jr./俗にファミコン世代と呼んだりもする)は他の世代に比べて少し特殊で、とにかく新しく触るゲームが新しい […]

[続きを読む]ファミコン時代からゲームにずっと関わり続けた僕らの世代(団塊世代Jr./俗にファミコン世代と呼んだりもする)は他の世代に比べて少し特殊で、とにかく新しく触るゲームが新しいカテゴリのゲームだったりしたので、その新しさが「ワクワク」のポイントでした。

シューティングゲーム、ロールプレイングゲーム、アドベンチャーゲーム、スポーツゲーム、シミュレーションゲーム、ジャンプアクションゲーム…多くのカテゴリのゲームを体験しているのもこの層の特徴です。

新しいカテゴリのゲームを遊んだ時も、新しいゲーム機が出てくる時も、その新しい操作や新しい感覚を「面白い」と感じました。

以前のゲームにはない、多少の複雑な操作やルールも過去の経験から適応力もありました。

日本においては、この世代がファミコン、スーパーファミコン、プレイステーション、プレイステーション2というハードを比較的初期に購入して牽引してきた側面もあります。

その意味でこの層はゲームの事を広く知っています。今特に家庭用ゲーム機向けの現場でベテランのゲームクリエイターと言われる人達にもこの年代が多い訳です。

ただ、この層の人達がゲームクリエイターとして陥りがちな罠は、「新しい操作やルールにアレルギーがない、という事を前提にしてモノ作りをしてしまう」という事です。

多くのゲームの事をよく知っているために、大抵の新しい操作やルールに適応力があるので、ゲーム好きでない、あるいは特定のブランドのゲームしかやらない人達にとって、新しい操作やルールに適応しなければいけない、あるいは買う前に覚えたり慣れたりしなければいけなさそう、と思った時に感じるストレス感の事を理解できないのです。

沢山の種類のゲームに慣れてしまっているゲームクリエイターは、むしろ、今までのゲームよりも複雑な事が出来る事(同時に覚えなければいけない事が沢山ある…例えば、10個以上あるコントローラーのボタンのそれぞれに全て違う機能が割り当てられていて、同時に押したりコマンド入力をしたり…といった事)に対して、商品の魅力になる、と思い込んでしまうのです。

多くのお客様にとって、新しいルールや操作を覚える事は「非常に」負担でストレス度の高い事です。そして、それが多くの人が新しいゲームをやりたいと思わず、その人にとってはいつものゲーム、メーカーにとってはある特定のブランドのゲームばかりが売れる大きな原因の一つなのです。

僕と同世代のファミコン世代のゲームクリエイターの皆さんには、是非、自分が初めてゲームが面白い、と思った時の事を思い出して欲しいのです。そのゲームは、きっとずっとシンプルなルールでシンプルな操作をのゲームだったはずなのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分39秒 Tweet はやり廃りの激しいオモチャ業界の中で、ガンプラというのは長く売れ続ける商品となっています。 ガンプラがこんなに長く人気なのは、単にガンダムが長く人気があるから、という理由 […]

[続きを読む]はやり廃りの激しいオモチャ業界の中で、ガンプラというのは長く売れ続ける商品となっています。

ガンプラがこんなに長く人気なのは、単にガンダムが長く人気があるから、という理由だけなのでしょうか。

ガンプラが最初に流行った頃は、僕は小学生でした。僕と同じ世代か少し上の世代がいわゆるファーストガンダムにはまった世代(今40代前半から後半位でしょうか)です。

ゲーム業界という性質なのかもしれませんが、会社の同じ世代や先輩には、ガンダム好きな人が沢山いました。名シーンの台詞等を覚えていて、会話の中に出てくるのですが、ガンダムに疎い僕は意味が分からずついていけない事が度々ありました(笑)。

そんな同世代のガンダム好きな人も結婚すると、段々ガンダム関連にお金を使いづらくなる人が実は多いのです。ある人は「嫁の目を盗み」購入し、ある人は「嫁にばれて」ガンダム関連商品を買う事を全面的に禁止されるなんていう話は少なからず聞きます(その約束を破って、ガンダム関連のコレクションを全部捨てられたという人すらも…)。

そんな夫婦に子供ができ、男の子だったりすると再びチャンスがやってきます。

単なる趣味のオモチャにお金を使う事を渋る奥さんも、子供に「ガンプラ」を買う事は少し抵抗がなくなるようです。

簡単に言うと「少し複雑な動く構造のモノを自分でゼロから組み立てて完成させる」という事については、子供に対してポジティブな影響があると考えているようなのです。

でも、ガンダムのフィギュアを買うのには相当に抵抗があります。奥さんの心の中の叫びは「もう、そんな前に買ったのと何が違うかもわからない、安くもないものをまた買って、今度はどこに置くのよ!」みたいな感じでしょう。ガンプラは役に立つ部分があるけど、フィギュアは少なくとも奥さんにはまったく役に立たないもの、という差があるともいえるかもしれないですね。

ガンプラは、ガンダム好きが買うもの、ではあるかもしれないけど、その人の周りにいる、むしろガンダムは嫌いな人の事も考えて言い訳ができる、許せる商品という視点で商品を企画できるかどうかはこういう商品企画者にとっては大切な事です。

逆に、そこまで気が回るかどうかは、お客様の生活をどこまで知っているかがポイントになる事は言うまでもありません。

こちらもあわせてどうぞ

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- 新しい操作やルールを覚えるのはお客様にとって負担である

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- ゲームセンターのレースゲームの挙動がリアルでない理由

この記事の所要時間: 約 1分53秒 Tweet 今はゲームを作っている会社というと幅も広いので一概には言えないかもしれませんが、ゲーム開発会社に入りたいと思う人や、実際に入ってくる人はゲーム好きな人が多く、同時にゲーム […]

[続きを読む]今はゲームを作っている会社というと幅も広いので一概には言えないかもしれませんが、ゲーム開発会社に入りたいと思う人や、実際に入ってくる人はゲーム好きな人が多く、同時にゲームが上手な人も多く入ってくる傾向にあります。

そういう人たちが集まって商品を企画開発すると、どうしても自分たちの感覚で善し悪しを決めてしまいがちで、結果的にゲーム好きな人、特にゲームが上手な人が喜ぶようなゲームになってしまう傾向にあります。

それが必ずしも悪いとは言いません。そういったハードルの高いゲームを求めている人もいる訳で、そこに特化した商品を企画、プロデュースするのはありだと思います。

しかし、ゲームが上手な人たちは、自分たちがあったらよい、という価値観でモノをつくってしまうあまり、大多数の、ゲームが上手でない人たちの気持ちに沿わないモノを作ってしまう事があります。

例えば、オンラインに繋がる、というゲーム機が出たとしたら、技術的にも簡単だし自分たちが作るゲームにランキングをつけよう、という話が必ず出ます。だけどよく考えて欲しいのは、ランキングが出て喜ぶのはいったいそのゲームをプレイする人のうちのどれだけの人なのだろうか、という事です。

ゲームが上手かどうかはあまり自信がないあなたが、新しいゲームを購入しました。初めてそのゲームをプレイしたあなたは、最初のステージをそこそこ上手くクリア出来た、と感じました。そこでオンラインのランキングを見たら、12851人中の9084番目、という表示が出ました。

ゲームが上手な人なら、それを見てもっと上手くなろうと頑張るかもしれません。

しかし、苦手な人なら、そこそこ上手くクリアしたのに、こんなに低いなんて、と嫌な気持ちになるかもしれません。

オンラインのランキングは一例ですが、ゲームを上手なクリエイターが、上手くプレイした人が評価されるようにゲームを作る事が常識、と思ってしまう傾向にある事は、自覚を持つべきだろうと思います。ある仕様を入れる時に、上手くない人にとってはどうなのだろう、という事を意識して考える事をやる事によって、本当にその仕様を入れるべきか、そうでなければどうしたらよいか、という事について考えが及ぶのではないでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームセンターのレースゲームの挙動がリアルでない理由

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- 永く愛されるゲームを作る

- ゲームデザイン能力を鍛える「教材クリエイティブ作成法」

- 身近な「ゲームを知らない人」の立場で考える

この記事の所要時間: 約 2分24秒 Tweet リアルを追求する事は本当に大切な事なのか、について前の記事で述べました。 過去記事:「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている 大切なのは、リアルを追求する事が […]

[続きを読む]リアルを追求する事は本当に大切な事なのか、について前の記事で述べました。

過去記事:「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

大切なのは、リアルを追求する事がちゃんと「目的に合致しているか」という事なのです。

ナムコの「リッジレーサー」というゲームが最初にゲームセンターに並んだ時、僕は学生でしたが、当時の印象は「なんてリアルなゲームなんだ」というものでした。テクスチャマッピングされた3Dの映像がリアルタイムで動く、という事自体が画期的でしたから、多くの人もそういう印象を受けたのではないかと思います。

しかし、ナムコに入社して理解した事は、実は「リアルさ」を追求しようと思えばできたけれども、あえて「リアルさ」を追求していなかった、という事でした。

特に車の挙動に関しては、リアルでない事にむしろこだわりがある訳です。

時速300kmでアクセル全開でコーナーを曲がれますし、気付かない人は気付かないかもしれませんが、ドリフトしている最中にそう簡単にコースアウト(外側の壁にあたる)する事がないように車の挙動に補正がかかっています。

何故、リアルにしようと思ったらできるのに、あえてそのようにするのでしょうか。

理由は簡単です。

ゲームセンターに遊びにくる人は、皆実際に車の運転が得意な人でしょうか。

いえ、逆です。免許も持ってない中学生や高校生、大学生、むしろ車を運転した事がない人がたくさんいます。

ゲームセンターでレースゲームを遊びたい、という人はむしろ、実際に車の運転をしてかっ飛ばす体験ができない人たちです。

リッジレーサー(ゲームセンターに最初に出たもの)のコンセプトは、

「仮に一度も車の運転をした事がない人が初めて100円を入れてプレイしてもドリフトでコーナーを駆け抜ける快感を味わえるレースゲーム」

というものです。

もし、リッジレーサーがものすごく現実の車の挙動に近いものだったとします。

そこで起こる事は目に見えています。初めて遊んだ人は皆まっすぐ走る事すらままならず、壁にぶつかりまくり、ゲームをプレイしている途中にも、そして終わった時にも「単に嫌な思いをした」となるだけの話です。

そこに「リアルではないが、気持ちよくドリフトの快感を味わえるための挙動」が入る事で、初めて遊んだお客様も「面白かった、もう1回プレイしよう」と感じる訳です。

本当にリアルに作れば、そこで実際に気持ちよく走る事ができる人は、現実にも気持ちよく走る事ができる人だけになってしまうのです。

「リアル」にする事は、あくまで手段です。ですから「目的に合致しなければ」むしろリアルでない必要性があるのです。

こちらもあわせてどうぞ

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- 総プレイ時間表示が与えるもの

- 好きなゲーム、が故に買わない訳

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

この記事の所要時間: 約 2分5秒 Tweet ゲーム開発者の中ではゲームに「リアル」を追求するのが何故かトレンドになっています。 ゲーム業界の開発者の集まりは、いかに「リアルにするか」の技術の自慢大会になっているように […]

[続きを読む]ゲーム開発者の中ではゲームに「リアル」を追求するのが何故かトレンドになっています。

ゲーム業界の開発者の集まりは、いかに「リアルにするか」の技術の自慢大会になっているようにも見えます。

ハードウェアも含めた技術もリアルを追求する方向にあります。リアルが追求される理由としてよく言われるのはゲームへの没入感が高まるから、という事です。

確かに「リアルを追求する」のはわかりやすい目標(達成できたかどうかがよく分かるから)ではありますが、ゲームにとって「リアル」を追求するのは本当によい事なのでしょうか。

実は、ゲームが「リアル」になっていく事が、ゲームを買わない人たちの買わない大きな理由になっているのですが、その事をよく理解している人は業界の中にはそう多くないような気がします。

一番顕著にそう感じているのは子供を持つ母親です。

よく言われるのが「現実とゲームの区別がなくなるのではないかという不安」です。

ゲーム業界で働いている人にこの話をすると大抵一蹴されます。

「そんな事はない。だって俺は現実と虚構の区別はついてるし、そんな問題は起こらない」と。

確かに分別がつく大人はそうかもしれません。

問題は、母親にとって子供が、実際にそうなるかどうかにかかわらず、区別がつかなくなるのではないかという「不安」があるだけで「子供にはそういうものを買い与えたくない」と思う心理があって、実際に行動としてリアルが故にゲームを買わない、買わせない、という行動に繋がっているという事です。

ゲーム業界はゲームが大好きな人が集まってしまっているので、ゲームを遊ばない人が何を考えているか、今のゲームをみて何を感じているかよく分かっていないという事を、ゲーム業界にいる人は自己認識として持っておくべきではないでしょうか。

参考記事:ゲームを遊ばない、という努力の訳

ゲーム業界にずっといると、リアルを追求する事に何の疑問も持たないでいる人が多数でしょうが、その事によってゲームから離れるお客様が結果的に増えてしまっている事を忘れないで欲しいのです。お客様は「今ゲーム好きな人」だけではないのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分11秒 Tweet 会社に入社して、活躍の場が出来るという事は働く本人にとって大変素晴らしい事だと思います。入社したばかりで右も左も分からない状況だと、かえって迷惑をかけているのではないかと […]

[続きを読む]会社に入社して、活躍の場が出来るという事は働く本人にとって大変素晴らしい事だと思います。入社したばかりで右も左も分からない状況だと、かえって迷惑をかけているのではないかと感じたりするかもしれませんが、そこを乗り越えて、会社の中で役割の一つを果たして回りから助かっている、という感覚を得られるようになったら、会社で働くという事に充実感を感じる事ができるでしょう。

実際の所、あくまで個人的感想ですが、会社の中で役に立っている実感を得る所までいける人は、実はそんなに多くないのかもしれません。場合によっては入社何年たっても会社の中で役に立てない感にさいなまれている人のほうがむしろ多いかもしれません。

そんな状況の中で、あなたがもし、幸運にも会社の中で役に立っているという実感が持てていたとしても、実は「社会の役に立っているか」という視点で自分の仕事をよく考えてみたほうがよいかもしれません。

例えば、あなたが制作に関わったゲームが製品になって、確かにその製品の完成には自分が大きな役割を果たせたとしても、その製品が「商品」としては小売店の方には「売れない、損をした」と思われていたり、購入したお客様からは「期待外れだった」と思われていれば、社会にとって役に立っているとは言えないかもしれません。

そして、会社にとっては役に立ったけど、結果的に社会には役に立たない、という事の結果は長期的に見れば会社の信頼度を落とし、自分自身にも跳ね返ってくるという事になります。

僕が結果的に一人のゲームプログラマからプロデューサーに(自分から進んで)なったのは、組織の中で役に立つだけではなく、自分の仕事がちゃんと世の中の役に立つ所まで責任を持って仕事をしなければ、という思いからでした。

もちろん、そういった広い視野を持つためには、経験も勉強も様々な努力も必要です。簡単な事ではない事は僕自身が経験している事ではあります。

ある程度ベテランになり自分が上手く働けている、と感じている人にこそ、会社の中でそこそこ役に立っていて、給料もそれなりにもらっているから満足、というところで落ち着いてしまっていないか、自分のやっている事はちゃんと社会の役に立っているか、という事について疑問を持ってみる事は必要な事なのではないでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分39秒 Tweet もし、この記事を読んでいるあなたに大切な人がいて、本当に喜んでもらいたいと思ったとします。 その人にプレゼントを贈る時、どちらのほうが相手に喜んでもらえると思いますか? […]

[続きを読む]もし、この記事を読んでいるあなたに大切な人がいて、本当に喜んでもらいたいと思ったとします。

その人にプレゼントを贈る時、どちらのほうが相手に喜んでもらえると思いますか?

- 相手に「何が欲しい?」と聞いて欲しいと言われたものを渡す。

- 本人に渡す事を黙っておいて、本人が本当に欲しかったものを本人に聞く事なく、察してサプライズで渡す。

もし、ピンとこなかったら、受け取る側の気持ちになってみてください。

どちらのほうが、嬉しいと感じるでしょうか。

おそらく、もし本当に欲しいものだったら、前者より後者のほうが受け取った側の喜びは大きいでしょう。

あなたにとってプレゼントを渡す相手が大切な人であればあるほど、おそらく後者を選択すると思います。

確かに、前者の手段のほうが確実に「欲しい」ものは渡せるかもしれません。

でも、「喜んでくれるかどうか」を基準にしたら、相手に予想していなかった形で渡す事で、喜びは何倍にもなるのではないでしょうか。

商品開発において、一度皆さんにやってみて欲しいのは、「商品を大切な人のプレゼント」として考えてみるという事です。

ゲームという商品開発においては、確かに「ゲーム」というモノが欲しいとお客様は思っているのかもしれませんが、実は「驚き」をプラスしたおもてなし、エンタテインメントを「言葉では言わないけれど」お客様は期待しているのではないかと思うのです。

エンタテインメントの世界では、商品そのものにも驚きが必要である、という事プラス、見せ方そのものにも「いい意味での」驚きが必要なのだと僕は思っています。ただ、この事は少し忘れがちなので、今開発している商品がプレゼントで渡す相手が大切な人だったら、という意識を持ってみる事で、「客が欲しいと言ったものを出せばいい」という姿勢から、もう一つ上のおもてなし(エンタテインメント)を提供できるようになるのではないかと考えています。

参考過去記事:エンタテインメントには驚きが必要

こちらもあわせてどうぞ

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- 料理によってクリエイティブ能力が高まる

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

この記事の所要時間: 約 2分1秒 Tweet 僕が小学校4年の時、最初にパソコン(当時はマイコンと言われていた)に触りはじめたきっかけは、ずばりゲームがやりたかったから、でした。当時はまだファミコンというものもなく、ゲ […]

[続きを読む]僕が小学校4年の時、最初にパソコン(当時はマイコンと言われていた)に触りはじめたきっかけは、ずばりゲームがやりたかったから、でした。当時はまだファミコンというものもなく、ゲームを遊ぶために、近所のデパートのパソコン売り場に足を運び、お店のパソコンにゲームのプログラムを打ち込んで、それでゲームをしていたものです。

それから後、プログラムの事が分かってくると、今度はパソコンを触るのは「ゲームを遊ぶ」事よりも「ゲームを作る」事が目的になっていきました。そのまま、僕はゲームプログラマとしてナムコに就職しました。

「ゲームを作る、という以上に面白いゲームはない」

これはゲーム業界で働いている人の中に少なくない感じ方だと思います。実際ナムコの中でも、同様の事を言う人は少なくなかったように記憶しています。

ただ、この「ゲームを作るという事自体が非常に楽しい」という事がプロ故に陥りやすい「罠」なのだと今は思っています。

プロにとっては、ゲームを作るという事は「手段」であって「目的」ではないのです。

ゲームという手段を使って、お客様に楽しんでもらう、喜んでもらう、という事が本来の目的なのですが、ゲームを作るという行為があまりにも「楽しい」ため、この事を常に意識していないと「手段の目的化」が起こってしまいます。

お客様に「楽しんでもらう、喜んでもらう」ためには「買ってもらう」「(無料であっても)目にとまって最初に遊んでもらう」必要がある訳ですから、「ゲームを作る」という事を目的にしてしまうと製品として完成はしたけど、商品としては売れない、お客様に満足してもらえない、という事が簡単に起こってしまいます。

このような事は、おそらく他の業界でも珍しくない事だとは思います。ただ、僕自身の個人的な体験から言っても、ある程度の自由度を持たされたゲーム作りのプロセスの楽しさは、思わず本来の目的を見失わせる位に麻薬的な部分があり、プロとしてゲームを作る上で特に陥りがちな罠だと思います。

プロデューサーやディレクターの役割の一つは、そういう楽しくてうまく回っているように感じている時にも「それは本当にお客様のためなのか?」という事を皆に問い直す、という事だと考えます。

言い換えると、「手段が目的化しないように、ちゃんと本来の目的をきっちり意識して、それを全ての判断基準にする」という事です。

過去記事: 目的を常に考える

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分36秒 Tweet 僕のブログの中では、プレイヤー、ユーザーという言葉はあまり使いません。そうやって言い分ける必要がある時以外は、「お客様」「消費者」という言葉を使うようにしています。 よく […]

[続きを読む]僕のブログの中では、プレイヤー、ユーザーという言葉はあまり使いません。そうやって言い分ける必要がある時以外は、「お客様」「消費者」という言葉を使うようにしています。

よくこの業界の人で「プレイヤー目線でものを作る」とか「ユーザー目線で考える」という言葉を使う人がいるのですが、僕は違和感を感じる事が多いです。

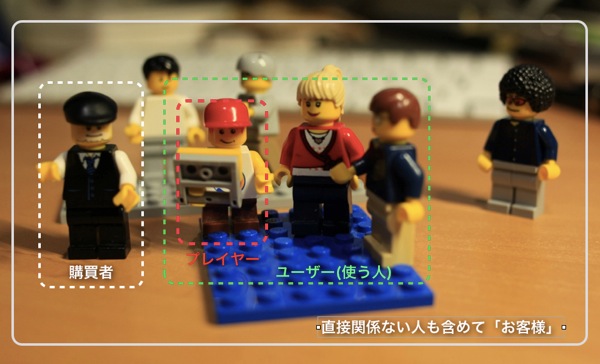

以前の記事で、一つの商品をとっても「遊ぶ人(プレイヤー)」「使う人(ユーザー)」「買う人(購入者)」はそれぞれ別々になる可能性がある事を書きました。

過去記事: 追求すべきは誰の満足? プレイヤー、ユーザー、それとも?

太鼓の達人を例にとれば、プレゼントに買ってあげるおじいちゃんおばあちゃん(購入者)、遊ぶ子供(プレイヤー)、そして太鼓の達人をうまく道具として使うお母さん(ユーザー)、がいる訳です。

もっといえば、ママ友が集まった時、2才位でまだゲームの操作ができない子供で、直接遊ばない子供がいたとしても、皆が遊んでいる後ろで音楽にあわせて手をたたいたり踊ったりする事もある訳で、その子供も、そのお母さんも商品によって満足してもらう事ができる人です。

それから、直接商品には触れない人への配慮も実は必要です。

Wii Fit という商品は、そのミニゲームの中では「決してジャンプさせない」仕様になっています。それはもちろん、特に日本の住環境の中でまわりの住人に迷惑がかからないように考慮しているからだろうと思います。

今はだいぶ解消されていますが、イヤフォンタイプの音楽プレイヤーは音漏れで、周りの人が不快な事が問題になったりしたこともありますね。

ゲームの商品開発においては、遊ぶ人が楽しければよいという訳ではなく、「買う事も、遊ぶ事も、使う事もない」人の事まで考えないと結果的に買った人や使った人の不満を生み出す事になる事もあるという事を意識しておくべきだろうと考えます。

広い視点でお客様(=消費者)ととらえて、いい意味で気が利いた商品開発を行おうとする姿勢が、まだゲーム業界には足りていないし、そこまで考えていくのがプロデューサーのお仕事だと僕は思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- 追求すべきは誰の満足?プレイヤー、ユーザー、それとも?

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

この記事の所要時間: 約 2分30秒 Tweet 僕がナムコ在籍時、ある自分が立ち上げた技術研究プロジェクトが、そこそこ動いてデモが出来る状態になった後、所属部署の偉い人に見てもらう機会がありました。 デモを作ったものは […]

[続きを読む]僕がナムコ在籍時、ある自分が立ち上げた技術研究プロジェクトが、そこそこ動いてデモが出来る状態になった後、所属部署の偉い人に見てもらう機会がありました。

デモを作ったものは、インターネットに接続するある機械(ゲームではないがエンタテインメント的なものの試作)で、その偉い人の受けもよく、さらに上の人にも見せよう、という事になりました。

その偉い人(現バンダイナムコホールディングス社長の石川さんなんですが)も、中々気に入ったようで、当時のナムコの役員にも是非見てもらおうという事になりました。

当時の社内では、単なる技術研究が役員クラスまで見てもらえる事は殆どなく、僕は非常にうかれていました。

当然、製品化したいという気持ちはありましたし、これはいけるのではないか、そう思っていました。

役員の方々の反応も上々で、「これは社長に見せましょう」となりました。

つまり、まだ技術検証段階の試作品をナムコ創業者の中村雅哉社長(当時)に見せるという事になった訳で、僕はその時は(今までの反応から)、よい反応が得られるに違いない、と思い込んでいました。

スケジュールがなかなか合わなかったのですが、いよいよその日が来ました。

僕は一通りプレゼンをして、中村雅哉さんにも触ってもらおうとしました。

しかし…中村雅哉さんは、触るよりも前にダメな理由をいくつか挙げてこういいました。

「こんなのは、君のマスターベーションみたいなもんだよ。」

突っ込まれたのは、今までにない機械だったので、どこにどう設置して、収益のあげ方をどうするのか、というような事を言われていたような気がします。

「気がします」というのは実の所、色々ショックすぎて、前後に言われた事をあまり覚えていないからです。

後で、上司から「きっと社長も虫の居所が悪かったんじゃないか」と言われました。

しかし、あまりにも悔しすぎて、その後会社で号泣した事を覚えています。

しばらく、何も手につかない日々が続きました。

不思議に思われるかもしれませんが、僕はあの時、中村雅哉さんにあのような言い方をされた事を本当に感謝しています。

特に、技術者出身だった僕は、「開発者のマスターベーション」になってしまうモノを作りがちだったのかもしれません。言われた当時はショッキングな言葉でしたが、今になってみると、あの時中村雅哉さんが言いたかった事が分かる気がしています。

その後、何か新しい事をやろう、と思った時も「これは開発者のマスターベーション」になっていないか、という事を自分に問いかけるようになりました。

商品企画・開発をする上で、自分たちだけが面白い、と思うものを作ってしまわないようにする事は簡単にできそうで、実は難しいのです。

僕が、プロデューサーとして、お客様の立場にたって、あるいは小売店や流通、プラットフォームメーカーの立場にたって考えなければいけないと思い、実際にそのように行動が出来ているのは、「あの一喝」のおかげだと本当に思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- 5年後、10年後にも遊ばれている事が想像できるか

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ハイテクよりハイタッチ

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

この記事の所要時間: 約 2分34秒 Tweet ブログを書き始めてから少し時間がたってしまいましたし、僕がこのブログを(それなりに力を入れて)書いている理由を少しお話させて頂ければと思います。 参考過去記事:中村が伝え […]

[続きを読む]ブログを書き始めてから少し時間がたってしまいましたし、僕がこのブログを(それなりに力を入れて)書いている理由を少しお話させて頂ければと思います。

参考過去記事:中村が伝えられる事

僕がナムコで働いてよかったと思う事の一つは色々経験させてもらえた事です。

よく、他社から来た人には「ありえない」と言われる事があったカルチャーの一つですがナムコは昔は「これがやりたい」と言えばやらせてもらえる(あるいはちゃんと聞いてもらえる)雰囲気がありました。

いや、もちろん期間や人数をかける場合には正当な理由が必要だし、そうでなくても、他の人には迷惑はかけない、みたいな暗黙のルールはあるわけですが、プロジェクトが一段落したあたりで、次が決まるまでは少なくともこれをやろう、おもしろそうだし、みたいなミニプロジェクト的なものは結構許されて変なものがいっぱい動いている時代がありました。皆が知っているもので、実際に製品化されヒットに繋がったモノもいくつもあります。

それに加えて、教育・研修的なものを受けるチャンスは沢山ありました。僕自身もいわゆるリーダー研修的なものを何度か受けましたし、マーケティングに関する研修も幾度となく受けました。

その上で、実際にプロジェクトのリーダーをやって、得た経験や知識が僕にはある訳です。

社内では、自分自身が研修を企画する事もありましたし、積極的に外部のセミナー等にもメンバーに参加してもらったり、僕自身が研修講師を行ってカリキュラム的なものを作ったり、テキストを作ったりしていました。

ずっと大きい会社にいると、それらの事が実に恵まれているという事に気がつかないかもしれません。僕自身も、外に出てみて非常に実感した事です。ゲーム業界の中小の会社では社内に研修講師がいるとか、研修、教育の機会や仕組みがある例は現実には殆どないように思います。

以前サイバーコネクト2の松山さんに呼ばれて社内講演を行いましたが、あんなふうに積極的に社内の人材育成に力をかける事は業界の中ではレアケースなのかもしれません。

現実、開発の現場では教育にかける時間を取る事は非常に難しく、また、仮に社内にそれなりの経験とノウハウを持つ人がいたとしても、その人が「教えるのがうまい」とは限らないという現実があります。

僕自身はプロジェクトのリーダーで実製品の開発に企画から開発、販売、宣伝に至るまで関わらせてもらえただけでなく、そのノウハウを社内で研修の形で伝えるという経験を数年にわたってしてきました。退職した今は、今僕が持っている知恵を広く伝える事で、現実的にはなかなか会社に入ってから教育・研修等を受けられないゲーム開発者、関係者、あるいはこれからゲーム業界を目指そうという学生の方の役に立てればと思っています。

ブログは、そんな僕のノウハウ・知恵の一部をご紹介する場です。

今週末 6/18(土)にツブヤ大学にて講義を持ちますが、これからも講演活動、執筆活動、その他で僕がお役に立てる事をしていきたいと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分31秒 Tweet ポケモンタイピングDSを例にあげて、まだ小さい子供がどうしてタイピングゲームを欲しがるのか、という考察を前回の記事でしました。 過去記事: 「おもちゃ」が満たす親の基本の […]

[続きを読む]ポケモンタイピングDSを例にあげて、まだ小さい子供がどうしてタイピングゲームを欲しがるのか、という考察を前回の記事でしました。

過去記事: 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

子供が誕生日プレゼントに欲しい、と言った時に妻も僕も速攻で「それね、もう買っちゃうからプレゼントは変更できないよ」と長男に言って、近所のお店で予約を受け付けているお店に行きました。

子供の誕生日やクリスマスのプレゼントは、子供が選んでいるようでいて、実は最終的には親が選んでいるという話をしましたが、まさに今回は親が選んだ、という感じでした。

過去記事: サンタのプレゼント、選ぶのは子供でない?

妻は「このゲームを遊んで、小学校二年でアルファベットが分かるようになって、ローマ字がわかるようになって、さらにキーボードが打てるようになるのはいい」と思う訳です。もちろん僕もそういう期待を持ちます。

任天堂がニクいのは、このキーボードをわざわざ Bluetooth キーボードにしているという事です(Bluetoothを内蔵したDSカードを特別に作ってまで!)。あの作りがよさそうなキーボードがiPhoneやiPadでも使える、と聞いた僕は「これは子供が飽きたらキーボードは自分のモノにしてしまおう(笑)」と思う訳です。

兄弟ではありがちな事ですが、次男も「お兄ちゃんがやるなら、僕もやりたい」と思う訳です。これの何がいいかというと、買った後、お兄ちゃんがあんまり遊ばなくなっても次男が遊ぶんじゃないかという期待と、(今はちょっと早いかもしれないけど)1年後とか2年後は次男が遊んでる事が想像できるから、長く使えるだろう、という期待もできます。

パパの事情は多少偏ってるかもしれませんけど、これからスマートフォンが普及していくと考えると、あながち偏ってるニーズという訳でもないかもしれません。とにかく、「家族全員」メリットがある、子供の誕生日プレゼントなんて滅多にありません。変な話ですが、我が家にとっては「買わない理由がない」商品です。

ポケモンタイピングDSは発売からずっと品薄状態が続いているのですが、おそらく年末のクリスマス時期にも人気のプレゼントになって、かなりロングセラーになるんじゃないかと個人的には思います。

買うつもりがない人も、Amazonのレビューは読んでおくとよいと思いますよ。

余談ですが、実はちょうどお店にポケモンタイピングDSを予約しにいった時、お母さんと一緒にそのショップに来ていた小学校中学年位の女の子が、ポケモンタイピングDSを前に「これって、ローマ字の勉強にもなるし、キーボードの勉強にもなるんだよね。欲しいなー。」と、なかなかおねだり上手な事を言ってました。

(僕も小さい頃、欲しいものを色々理由つけておねだりしてました…)

こちらもあわせてどうぞ

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- サンタのプレゼント、選ぶのは子供でない?

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

この記事の所要時間: 約 2分25秒 Tweet うちの長男(小学校2年生)がもうすぐ誕生日な訳ですが、誕生日プレゼントは「ポケモンタイピングDS」に決まりました。 バトル&ゲット ポケモンタイピングDS po […]

[続きを読む]うちの長男(小学校2年生)がもうすぐ誕生日な訳ですが、誕生日プレゼントは「ポケモンタイピングDS」に決まりました。

以前、子供のクリスマスプレゼントは実は親が決めている、という話をしましたが、今回もまさにそんな感じです。

過去記事:サンタのプレゼント、選ぶのは子供でない?

正直言うと、この製品の発売を知った時、子供が欲しがるとはあまり思いませんでした。

しかし、子供の反応を見て、そうか、それは欲しがるな、なるほど、と思ったのです。

前職でバンダイナムコゲームスにいた僕は、バンダイの女児向け「おもちゃ」を開発している方にお話する機会があって、「おもちゃ」が満たす基本的な親のニーズについての話を聞いた事があります。

子供は本能的に「親がやっている事」を真似したがります。女児の「おままごと」を実際やっている所を見たりすると、いかに子供が親を観察してマネをしているか分かります。ほほえましいというか、この子の親はきっとこれが口癖なんだろうな…って所までわかったりしますね。

ところが、なんでも真似されると困る事が沢山ある訳です。例えば、お母さんが毎日包丁や火を使っている所を見て、実際にキッチンで火を使われたり、包丁を使われるのは危ないし、怖い訳です。

ですが、子供は料理のまねごとはしたい。そこで、おもちゃの包丁や火が出ないままごと用キッチン、そんな親が心配したり困ったりする事なく子供が真似して遊ぶ事ができる商品が「おもちゃ」として価値があるという訳です。

我が家では、僕は家にいる時はPCの前にいる事が多いです。妻もPCの前にいる事が多いです。PCって、子供に触られると親は困りますよね。キーボード適当に打たれて変なメール送られたりとか、大事なファイル消されたりとか….でも、子供はやっぱり真似したい、という気持ちを持っているのではないでしょうか。

次男(5歳)も最近ようやくひらがなとカタカナの読み書きが少しできるようになった位ですが、興味津々です。

すごく小さい子向けのパソコンみたいなオモチャは今まであったのですが、ちょうどポケモン世代の子供にとっては「今までなかった」のが人気になっている原因の一つのような気がします。

ポケモンタイピングDSのケーススタディは、もう少し別の切り口でやろうと思っています。

ちなみにポケモンタイピングDSはかなり品薄で、定価以上で売ってる事も多いのでご注意。うちはかなり前から予約して入手しました。

こちらもあわせてどうぞ

- 家族全員が納得する子供のプレゼント

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- ガンプラは買ってもいいけど、ガンダムフィギュアは買って欲しくない親の心理

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

この記事の所要時間: 約 1分48秒 Tweet 僕はいわゆるデパ地下、特に地方の物産展のようなものが好きで、見つけるとだいたい立ち寄って、グルグル回ったりします。 そういう物産展って、見たことない、聞いた事のない素材を […]

[続きを読む]僕はいわゆるデパ地下、特に地方の物産展のようなものが好きで、見つけるとだいたい立ち寄って、グルグル回ったりします。

そういう物産展って、見たことない、聞いた事のない素材を使った食品なんかがあって、非常に興味深いです。食べ物、飲み物だと試食をさせてくれる所が殆どで、それも結構楽しみな訳です。

だいたい味が想像できるものもあれば、どんな味がするのか分からないものもあります。中には、試食してみたら想像と違ってあわない、とかお酒を飲む人にはいいんだろうけど、飲まないから買わないな、と思ったりします。というより、買うにまで至るのは実は少なかったりしますね。

さて、ここで考えてみて欲しいのは、ある好き嫌いがはっきりしてしまうような食品があったとして、試食をする事で「買わない」と思う人が多いのであれば、試食させないほうがよいと考えるべきなのかどうか、という事です。

結論からいうと、試食をして買わないと決めた人は、買わなかった事で満足ができるのです。言い方が変ですが、逆に言えば試食をしないで購入して、家に持ち帰って食べてみて、想像と違っていたら、そのお客様は不満になってしまうわけです。

参考過去記事:まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

デパ地下の食品を例を出しましたが、これはゲームでもまったく同じです。

もし、ゲームの体験版を遊んだ結果、「これは自分に合わないから買わない」と決める人が多かったとしても、そのほうが提供する側にとっても、お客様にとってもよいのです。結果的に、それ以外の人が本当に納得して、これは自分にとってよいものだ、と思って購入して頂いたほうが、商品を購入された方の満足が担保されるからです。

デパ地下の試食も、ゲームの体験版も、単に売上を上げるのが目的ではなく、「買ったら満足しないお客様には買って頂かない」ために必要なのだと僕は考えています。

参考過去記事:買ってはいけないお客さまに買わせてはいけない

最近のコメント