この記事の所要時間: 約 2分0秒 Tweet 僕がその存在を知ってから、不思議でしょうがなかった事の一つが、「プリキュアは何故戦うのか」という事でした。 男の子向けのヒーローものが戦う理由は疑いようもなく分かります。自 […]

[続きを読む]僕がその存在を知ってから、不思議でしょうがなかった事の一つが、「プリキュアは何故戦うのか」という事でした。

男の子向けのヒーローものが戦う理由は疑いようもなく分かります。自分も子供の頃に仮面ライダーごっことか、ウルトラマンごっこをやっていましたし、小さい子供は本能的にああいう戦いモノが好きなのは分かるのです。

だけど、明らかに女の子向けの番組の「プリキュア」に「戦う」要素が入っている事に不思議な感じを受けていました。女の子やお母さんにしてみたら、それは余計な要素なのではないか、と思った訳です。

はじめは、「変身」するための必然性を持たせるため、「戦い」なのだと思っていました。女の子はちょっと大人に変身する、という事にはあこがれますし、変身するための「道具」がオモチャとして人気がある所を見ると、それも確かに、とは思っていたのですが、それでも「?」がついていたのです。

以前、TV番組の仮面ライダーが満たすニーズとは何か、というお話をしました。

過去記事:TV番組の仮面ライダーシリーズが応えているニーズは?

あくまで「仮説」に過ぎず、プリキュアを作っている人に聞いた訳でもありませんが、もしかしたら、「兄弟」の存在がその答えかもしれないと思っています。

日曜日の朝、7:30からスーパーヒーロータイムが始まります。戦隊モノ、仮面ライダーときて、その次がプリキュアな訳です。

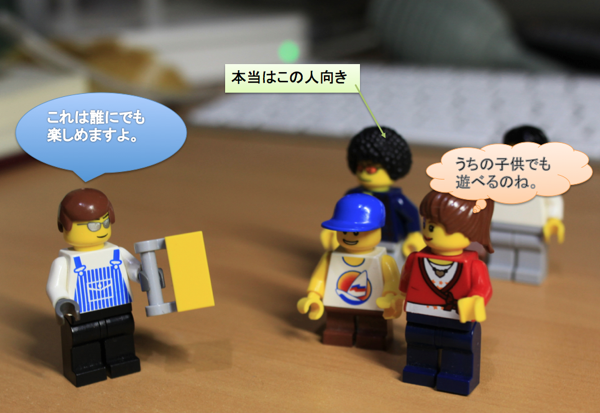

女の子の兄弟が女の子とは限らないですから、男の子の兄弟にとって、プリキュアがまったく興味のないものになってしまうより、男の子もスーパーヒーロータイムに引き続きTVを見ていてくれたほうが日曜日の朝、親はゆっくり出来るわけです。

プリキュアが「戦う」のは男の子の「兄弟」のためで、結局日曜日の朝ゆっくりしたいという親のニーズに応えているから、ずっと「戦い続けている」のではないかと「仮説」ですが思っているわけです。

なんだか、中村さんは変な考察をしているなぁ(笑)と思うかもしれませんね。

でも、家のテレビを使うゲームも同じ発想で、仮に女の子向けのゲームを作るのなら兄弟も女の子とは限らず、男の子かもしれない、と考えたり、逆に男の子向けのゲームを作るのでも、姉妹がいる、その子が退屈しないように考えるべきでは、と思うのです。

そういう所まで気がつくかどうかが「おもてなし」になるかならないか、という所の差になると僕は考えています。

こちらもあわせてどうぞ

- ガンプラは買ってもいいけど、ガンダムフィギュアは買って欲しくない親の心理

- 家族全員が納得する子供のプレゼント

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- どんなに面白いゲームでも買う前に伝わらなければ購入されない

この記事の所要時間: 約 2分25秒 Tweet PS2版もじぴったんの発売後、パッケージに問題があり、本来は大人、特に大人の女性が楽しめる商品だったのに、それがうまく伝わっていなかった事がわかりました。 過去記事:もじ […]

[続きを読む]PS2版もじぴったんの発売後、パッケージに問題があり、本来は大人、特に大人の女性が楽しめる商品だったのに、それがうまく伝わっていなかった事がわかりました。

過去記事:もじぴったんPS2でのパッケージの失敗

逆に言えば、そこの伝え方をうまくすれば、まだ「もじぴったん」を買って頂けると考えていました。

過去記事:失敗の中から機会を発見する姿勢

そんな時にベスト版(廉価版)の発売の話が舞い込みます。

ほんとにこの時には色々あったのですが、今回は特にパッケージデザインの話をします。

通常、ベスト版発売時には最初に発売されたオリジナル版からデザインや表記の中身を変更する事は基本的にありませんでした。ベスト版にする時には共通のフォーマットがあって、それにあわせて修正を加えるだけ、なのが普通でした。

しかし、パッケージの問題点がはっきり分かっていた事もあり、絶対に修正が必要だと思った僕は、関係各所にかけあって、デザインには大幅に手を入れました。

ベスト版のパッケージデザインを変更しない理由は、もちろんあるのです。

過去記事: 会社の常識を疑い、うまく破る方法

ベスト版で大幅にデザインを変えて、もし過去にオリジナル版を購入したお客様が「新作」だと思って購入してしまうと、クレームになってしまうのです。ですから、変更をかけない、フォーマットで廉価版である事がはっきりわかるようにする、事が必要だった訳です。

ですから、そういう誤解を与えない範囲で、修正をする必要がありました。

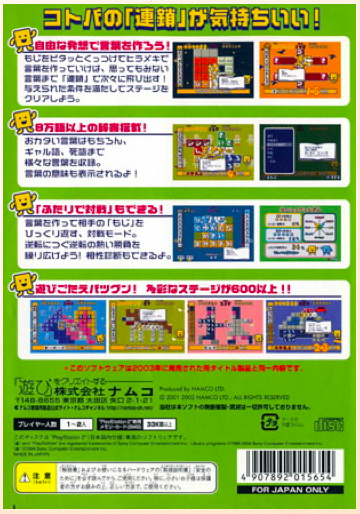

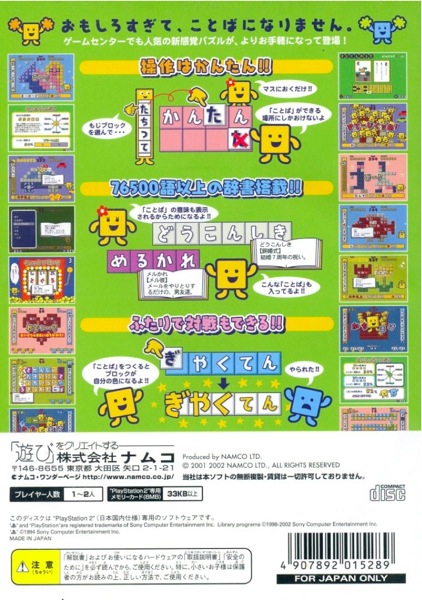

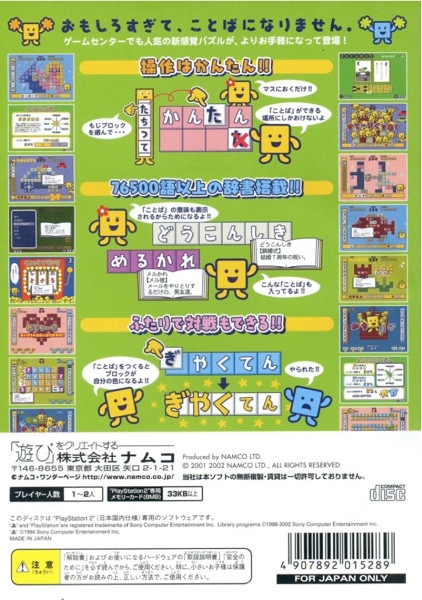

ものを見て貰うのが早いので、修正後(裏面)と修正前(裏面)を見てもらおうかと思います。

以下が修正後(裏面)です。

以下が修正前(裏面)です。

修正した際に、一番気をつけたのは「子供っぽい(幼児向け)ではなく大人でも楽しめそう」という事です。ですから、以前は意図的に「ひらがな」を多用していましたが、逆にベスト版のパッケージでは「漢字」を意識して使っています。

その他、その後の調査で分かった「何を訴えれば大人の女性が魅力に感じるか」を「優先づけて」「きっちり」説明するように改良しています。

少なくとも社内では前例がなかった事だったので、関係各所への根回しは大変でしたが、幸い、パッケージに問題があった事の問題共有が関係者で出来ていたこともあり実現できました。当時の関係者には頭が下がる思いです。

ゲームを制作している人に一番伝えたい事は、「中身はまったく変わらないもの」なのに「パッケージの工夫」が売れ行きを変える(誰が購入するかが変わる)し、「購入した人の満足も変える」という事です。

今のパッケージゲームの殆どは、中身には力を入れているのにパッケージからはまったく魅力が伝わらないというケースが殆どの気がします。それではどんなに苦労した事も水の泡になってしまう可能性が高くなるのではないでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分16秒 Tweet 私は失望などしない。なぜなら、どんな失敗でも次への前進の新たな一歩となるからだ。 [トーマス・エジソン(1847〜1931)] 前回の記事で、「ことばのパズル もじぴった […]

[続きを読む]私は失望などしない。なぜなら、どんな失敗でも次への前進の新たな一歩となるからだ。

[トーマス・エジソン(1847〜1931)]

前回の記事で、「ことばのパズル もじぴったん」PS2版のパッケージがうまく出来ていなかったため、お客さまに伝わらず思い通りにならなかった事をお伝えしました。

過去記事:もぴったんPS2でのパッケージの失敗

もじぴったんの最初の家庭用商品(PS2版,GBA版)発売時に最初に想定していた購入者はゲームセンターでもじぴったんを遊んでいたお客様、でした。当時のゲームセンターの小型ビデオゲーム機が置いてあるコーナーにはほぼ男性しかいないような状態でしたから、そのお客様が最初に購入するだろう、と思っていた訳です。

確かに「もじぴったん」PS2版の初期購入者の半数程度は、アーケード版の体験者でした。

しかし、残り半分のお客様は、逆にいえばアーケード版をやった事がないか、まったく知らない人だった訳です。

具体的には、「子供の言葉の勉強にちょうどいいかも」と思ったお母さんが購入しているケースが少なからずあったのです。

お母さん達にとっては「子供が遊ぶ(子供に遊ばせる)」という部分については(少し難しくて)期待通りではなかったのだったのだけど、子供のプレイを横から見ているうちに自分でやりたくなって結果はまってしまった、という事が起こっていました。

PS2版のもじぴったんの発売前から、社内では、PS2のソフト=男性向けという常識がありました。ですから、大人の女性に受けていた、という事実は想定していませんでしたが、女性の満足度が非常に高かった事は、今後の一手に繋がるのではないか、と当時の僕は考えていました。

パッケージが中身をうまく表してなかった事が、結果的にお客様にうまく内容が伝わらず、買って頂くに至らなかっただけでなく、購入されたお客様の期待とずれてしまった訳ですが、結果的に起きた事をよく理解した事で、「もじぴったん」が当初想定していなかった方々に他のゲーム商品にない魅力を与えていた、という新たなチャンスを見いだしたのです。

ゲーム業界では特に、ぱっと出して売れなかったら「ハイ、オシマイ」となりがちです。

「もじぴったん」も、PS2/GBA版発売の後「たいして売れなかった」と諦めていたら、そこで終わっていた気がします。

仮に思い通りの結果が得られなくても、そのうまくいかなかった結果の中に次の一手になるチャンスがないか、と考える姿勢はプロデューサーとして必要なのではないかと思います。

こちらもあわせてどうぞ

- もじぴったんPS2でのパッケージの失敗

- 5年後、10年後にも遊ばれている事が想像できるか

- ただ「遊んでもらいたい」だけが動機だった

- 取扱説明書は読まない、のを前提にする

- 販売手法をライバル会社から学ぶ

この記事の所要時間: 約 2分27秒 Tweet 僕が担当した初めての家庭用ゲームが「ことばのパズル もじぴったん」のPS2版とGBA版でした。 以前にもお話した通り、家庭用ゲームのパッケージについては色々と疑問を持って […]

[続きを読む]僕が担当した初めての家庭用ゲームが「ことばのパズル もじぴったん」のPS2版とGBA版でした。

以前にもお話した通り、家庭用ゲームのパッケージについては色々と疑問を持っていた事もあり、それなりに工夫はしたつもりでいました。

しかし、それらが、思っていたようにはなっていなかった事が、発売後に調査をする過程でわかります。

その一部となりますが、何が「まずかった」のかのお話をしようと思います。

表面の帯の話は過去にしたので、裏面のお話をしようかと思います。

過去記事: 自分の業界以外のアイデアを盗む

まずは実際のもじぴったんPS2版(オリジナル)のパッケージ裏面をご覧下さい。

僕らが「もじぴったん」を世の中に出す上で、最初に問題があると思っていたのは「遊ぶ前から難しすぎる」ように思われてしまうのではないかという懸念でした。

ですから、とにかく難しく見えなさそうにするという意図がパッケージのあちらこちらに反映されています。最初に訴える事が「かんたん」とか、「ひらがな」を多用する、等….

発売後、パズル好きでPS2を所有していて、「もじぴったん」を認知していない大人の方々に、このパッケージを見て頂く調査をしたところ、ほぼ全員一致で次のような事を「即座に」言いました。

「子供向け(というより幼児向け)ソフトで、すごく簡単すぎてつまらなさそう」

客観的に見れば、すぐに分かる気がします。

が、ここが罠なのですが、こういうパッケージ等を作っている人達は客観的になかなかなれないので、実際の内容と、パッケージから受ける印象と大きく乖離してしまう事があるのです。

実は、ちょうど「もじぴったん」の発売時期がCEROのレーティングの開始時期で、もじぴったんのパッケージの表面には「CERO全年齢」と書かれていました。

この事も相まって、購入者のアンケートの中には「全年齢と書いてあったのに、うちの子供では難しすぎて遊べなかった」という不満があったりしたのです。

(おもちゃ等の年齢表示は、何歳位から遊べるか、という表記になっている事が殆どなので、誤解を受けてもしょうがないですね。ちなみに今のCEROの表記は「全年齢」ではなくなっています)

お客さまへの配慮のつもりで、他のゲームと違って難しくないから簡単に遊べますよ、と言ったつもりが、本来なら購入すれば満足だった人には「自分達向けではない」と思われ、本来満足する人とは違う人が買ってしまい「不満に感じる」という事が起きてしまった、事例の一つです。

もじぴったんPS2(オリジナル)は、「子供のために買ったつもりがお母さんがはまってしまった」という事がお客さまの満足度を結果的には支えた形になった事がラッキーではありました。

その後 BEST版が発売される事になり、パッケージを改良するチャンスがありました。この話はまた次回に。

こちらもあわせてどうぞ

- もじぴったんPS2版でのパッケージ改良(裏)

- ゲームソフトでのパッケージの重要性

- 気をつけろ 甘い言葉と「新感覚」

- 中古でも売れていくためにはパッケージが重要

- どんなに面白いゲームでも買う前に伝わらなければ購入されない

この記事の所要時間: 約 1分49秒 Tweet 商売をしていく上で、特に売上の責任を負う立場(プロデューサー、経営者だけでなく営業の人等)になれば、もちろん担当している商品が沢山売れるほうがよい、と考えるのが普通です。 […]

[続きを読む]商売をしていく上で、特に売上の責任を負う立場(プロデューサー、経営者だけでなく営業の人等)になれば、もちろん担当している商品が沢山売れるほうがよい、と考えるのが普通です。

しかし、その商品を買ったら明らかに「不満になる」人にも「買ったほうがいいよ」とお勧めする事は、やってはいけない事です。

しかし悪い事に、商品を提供する側は意図的でなくても、半ば「無意識」に「買ったら不満になる人にまで勧めてしまう」事をやってしまっています。

(具体的なタイトル名は挙げませんが)、例えば、ゲームの内容は操作も複雑で反射神経も求められるゲームなのだけれど、それじゃ売れないから、と自社で売れているブランドとキャラクターを乗せて売る、みたいな事をする訳です。その乗っけた「ブランド」が、やはり操作が複雑で反射神経が求められている事が受けている要因(満足点)のブランドならいいのですが、真逆でむしろ複雑な操作や反射神経を要求しない事が、特に女性に受けているブランドだったりする訳です。

確かに、有名なブランドを乗っける事は小売店の初回受注や初期の売れ行きにはプラスに働くかもしれませんが、結果的に、それにつられて買ったお客さまが(例えば操作が難しすぎるというような基本的なレベルで)不満になり、中古に溢れ、小売店は値崩れに苦しむというケースは、見ている限りこの業界では珍しくありません。

これは一つの例ですが、売る側が「できるだけ多くの数を売りたい」と考える事が結果的にブランドを傷つけ、長期的に見ると売上を落としてしまうのです。

プロデューサーの役割の一つは「商品を売る事」ですが、「売りつける事」ではありません。

本当に満足する人、そんな商品を待っていたんだ、という方に「届けて」「満足してもらう」事が目的なのだと僕は思います。

ですから、「買ってはいけない」お客さまにはちゃんとそれを伝える配慮が必要だと思います。しかも、悪意を持って意識的にやらなくても、結果的にそうなってしまう事が多々ある事を十分認識すべきです。

実はPS2版の「もじぴったん」では僕自身がこれをやってしまったのですが、この話はまた今度に。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分4秒 Tweet サービス業では「お客さまに言われる前にやる事が基本」というお話をしました。 過去記事:言われる前に、が価値を産み出す 「言われる前にやる」という姿勢は、サービス業に限らず本 […]

[続きを読む]サービス業では「お客さまに言われる前にやる事が基本」というお話をしました。

過去記事:言われる前に、が価値を産み出す

「言われる前にやる」という姿勢は、サービス業に限らず本当に「価値」を生み出すためのシゴトをするためには大事な事なのです。

会社に入社して部署配属されたばかりの新人さんは、最初はとにかく先輩や上司に言われた事をこなすので精一杯だろうと思います。

しかし、段々慣れてきて少し余裕が出てくるようになった時にも、シゴトとは言われた事、指示された事をやる、というだけの事と思ってしまいがちです。

こういう考え方に慣れてしまった人は俗に「指示待ち人間」と呼ばれます。

言われた事をやるのがシゴト、と思い込んでしまっている人は他人からの指示がないと何もしなくなる訳です。

本当に価値のあるシゴトをする人は、「言われる前に」現場の問題に気付き、言われなくても解決のための行動を取るのです。報告が必要であれば、報告し、すぐに対応が必要なら自分の判断で対応して解決する。自分達だけでは解決が難しく助けが必要だったら助けを求める。

本当にシゴトができる人は「人から指示されなくても状況に応じて適切な行動をする」事が身についています。

一方で「言われた事は全部やったのに、何で評価が上がらないんだ」という人が会社の中には少なからずいます。

しかし、「言われた事をちゃんとやる」のは「当たり前」なので、マネージャーや管理職からみれば高い評価は付かないのです。むしろ、指示しないと動かない、働かない人はマネージャーから見ればやっかいな存在なのですが、シゴトは言われた事をやる事だと思い込んでいる人は、「指示をしない上司(マネージャー)が悪い」とまで言い出す事すらあります。

マネージャーからすれば、そういう人に「言われなくてもやるべき事を自分で考えてやる」人以上の評価は付けられない訳です。

これからエンタテインメント業界で働こうという方、今エンタテインメント業界で働いている方には、この「言われる前に」の姿勢は特に大事です。

何故なら、現場でやるシゴトはいわゆる決まり切ったルーチンの比率は少なく、クリエイティブが必要とされる、場合によっては今まで一度もやった事がないシゴトをこなさないといけない訳です。そういう職場では、「指示待ち」ではなく、問題に気づいたら皆が適切に行動するように心がけないと、取り返しが付かない状態になってしまう事が簡単に起こってしまうからです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分38秒 Tweet あるお客さまが、ある飲食店にランチを食べにお店に入ったのだけど、なかなか注文を取りに来ない、水も出てこない。 ちょっとイライラして「すみませーん!」とお店の奥にいる店員に […]

[続きを読む]あるお客さまが、ある飲食店にランチを食べにお店に入ったのだけど、なかなか注文を取りに来ない、水も出てこない。

ちょっとイライラして「すみませーん!」とお店の奥にいる店員に声をかける。

お客「すみません、お水と、あと注文いいですか?」

店員「今お持ちします」

店員さんは水を持ってきて、注文を取りました。

飲食店では、ある意味、珍しくない光景ではあります。

しかし、この時お客さまが感じているのはどういう事でしょうか?

TVのドキュメンタリー番組で、ある大手の飲食店チェーンの社長が「サービス」について語った事が印象深く、覚えています。

「サービス業は【言われる前に】お客さまがやって欲しい事をやるのが基本。お客さまに言われてからやったら負けなんです」

サービスがよいお店に入ると、お水は少なくなったらサッとウェイターがさりげなく注ぎます。アルコールを飲んでいれば、飲み終わった頃に「お飲み物どうされますか?」とやってきます。注意深く観察していると、タイミングも会話の途切れ目等、うまく配慮している事に気づきます。

以前の記事に、僕らはゲームメーカーではなくサービス業と心得るべきではないか、という話をしました。

ゲームにおいても、「お客様に言われてから」やる事は「サービス業としては負け」なのではないかと思う事があります。むしろ、お客さまに言われる前にさりげなく、お客さまが不満にならないような配慮をしてある。

面白い事に、そういった、実は非常に配慮が行き届いたゲームは、お客さまは自然に操作し自然に遊んで楽しむ事ができるので、うまく配慮がしてある事はお客さまは気づかないのです。

「おもてなし(=Entertainment)」とは実はそういうものかもしれません。

言われる前に、が価値を産み出すのは商品やサービスに限りません。

次回、その話を少ししようかと思います。

こちらもあわせてどうぞ

- 会社の中でも「言われる前に」が価値を生む

- ゲーム「メーカー」でなくサービス業と心得る

- 「始める前に」見極める力

- ただ「遊んでもらいたい」だけが動機だった

- トップの言う通りにするのがメンバーの努めとは限らない

この記事の所要時間: 約 1分31秒 Tweet ナムコが上場した時の話を在職中に社内の方から聞いた事があります。 企業が上場する際、「製造業」「サービス業」「金融業」等の業種のどこかに属する訳ですが、ナムコが上場した際 […]

[続きを読む]ナムコが上場した時の話を在職中に社内の方から聞いた事があります。

企業が上場する際、「製造業」「サービス業」「金融業」等の業種のどこかに属する訳ですが、ナムコが上場した際、当時の社長の中村 雅哉氏(現バンダイナムコゲームス 名誉相談役)は「製造業」ではなく「その他サービス業」として上場した事に、大変に喜んだ、という話を聞きました。

ゲームを制作して販売している会社の人は自分たちのことを「メーカー(製造業)」だと思いがちです。

でも、僕自身の考えとしては、実はゲームを作っているのではなく、もちろんお皿(ディスク)を作っているのでなく、ましてデータを作っているのではなく、お客様の生活の中の楽しさ、おもてなしを提供している「サービス業」という自覚を持つ必要があるのではないかと思います。

特にパッケージゲームソフトはお客様から遠く、直接接客をしている訳ではないので「サービス業である」という発想は生まれにくいのかと思いますが、本来コンピューターとメディア(媒体)を通じて提供するべきものは、心遣いであり、おもてなし(=エンタテインメント)なのではないでしょうか。

今あるゲーム商品は、確かにお客さまとは距離があり、間接的にしか「おもてなし」を提供できていないかもしれません。

しかし、僕らが働く目的は「ゲーム」作りではなく、お客様に生活の中の楽しさ、喜びを提供するという事、と考えるべきで、間接的であり、距離があるからこそ、より強くその意識を持つべきなのだと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分27秒 Tweet 個人的には「業界」という言葉を使うのには注意をする必要があると思っています。 「XX業界」という言葉を使う時、人は無意識に「業界の外」「業界の内」を区別してしまっています […]

[続きを読む]個人的には「業界」という言葉を使うのには注意をする必要があると思っています。

「XX業界」という言葉を使う時、人は無意識に「業界の外」「業界の内」を区別してしまっています。

「区別」した結果、多くの場合「内」しか見ない(外は無視する)、という事をするのです。

「業界」を区別しないと、確かに考慮しなければいけない事が多くなって困る事も確かにあります。

(リアルに言うと業界団体を作ってルールを決めよう、と思った時、どこまで声をかけるのか等)

しかし、どちらかというと業界を区別するのは「売る側」「作る側」の理由になっているのではないでしょうか。

この事が消費者の視点では「この商品はこうなってるのが普通なのに、こちらの商品は何故皆不便なんだろう」という不都合に繋がっている事が多くあるのではないかと僕自身は思っています。

以前にゲームのパッケージの表に「帯」をつけるというアイデアを「もじぴったん」でやった話は「書籍業界の常識」をゲームに応用した例です。

過去記事:自分の業界以外のアイデアを盗む

会社に入って、段々その業界に慣れてくると、知らない間に「業界メガネ」をかけてしまい、その業界の外に転がっている宝石(チャンス)に気づかなくなるものです。

僕自身が最近、学ぶべき事が多いと思うのは「食」に関する業界です。

「書籍」も「食」も「ゲーム業界」からは遠いような気がしますが、「業界メガネ」を外してみるとその歴史が古い業界には実は宝石がゴロゴロしているのが見えてくると思います。

これからも、一見ゲームとは関係なさそうに見える業界の工夫で、実は役立つ事を紹介していければと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 気をつけろ 甘い言葉と「新感覚」

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

この記事の所要時間: 約 2分22秒 Tweet 「もじぴったん」シリーズの転機となったのは、PlayStation 2のベスト版 ( 廉価版 )発売でした。 そのベスト版発売に合わせて、WEBで遊べる体験版(無料おため […]

[続きを読む]「もじぴったん」シリーズの転機となったのは、PlayStation 2のベスト版 ( 廉価版 )発売でした。

そのベスト版発売に合わせて、WEBで遊べる体験版(無料おためし版)の提供を開始した事が、「ことばのパズル もじぴったん」シリーズがその後定番的に売れる一つの要因になっています。

さて、このWEB体験版には「音ありバージョン」「音なしバージョン」の二つが提供されています。

「遊んだときの楽しさ」だけを考えるなら音があったほうが楽しいし、もじぴったん自体の音楽の魅力等も伝えられます。

しかし、「音なしバージョン」も必須、と考えてお客さまに選択してもらえるようにしています。

理由は「音が出ると困る環境で遊ぶ人が多くいるから」でした。

お仕事中のオフィスだけじゃなく、赤ちゃんが寝ている間にパソコンで遊んでくれるお母さんとか、音があるのは遊ぶお客さまの生活上の問題になる可能性があったからです。

「そんなの使う人が音を消してやればいいじゃん」と思うかもしれません。

しかし、お客さまはPCの音量が今どれくらいか、を気にして使っているとは限りません。

お試し版もじぴったんを始めたら、突然音がなって、仕事中に遊んでいる事がまわりに知れたり、赤ちゃんが起きてしまってはダメだろう、と考えた訳です。

バージョンを分けているのは同時に「音なしバージョン」だとロード時間が少なくてすむからという理由もあります。

当時、まだ回線はISDN,遅いADSL等も普通でしたから、そういう配慮も必要だと考えたのです(ですのでダウンロードサイズが書いてあります)。

実は、その「もじぴったん」のWEB体験版を制作した中野亘(ワラテルさん)が提供している毎日更新の「1日5秒のゲーム日めくり きょうのしかく」にも「音」はありません。

でも、中野さんも、その時の経験から「遊ぶお客さまの環境」に配慮して、あえて「音なし」で提供しているのだそうです。

ゲームを作る側の人は、自分達が作ったものが一番いい環境で遊んでもらえる事を前提にゲームを作ってしまう事があります。

例えば、素晴らしい音響設備、大画面…確かにそんな環境で遊べばゲームをよりよく楽しめるかもしれません。しかし、現実には携帯ゲーム機なら電車の中では音を消して遊んでいる人も多いし、大画面、素晴らしい音響環境で遊んでいる人はむしろ少数なのです。

そういう、現実的なお客さまの遊ぶ生活環境も考慮してゲームを作るという事は、「おもてなし(=Entertainment)」の第一歩目であるのです。

ちなみに、ご紹介した「きょうのしかく」ですが、毎日よくこんなに違うアイデアを考えつくな…と本当に思います。ああ、出てきた!おお。みたいな感じがなんとも、です。お勧め。

こちらもあわせてどうぞ

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 紹介:ゲームの文章術(GameBusiness.jp)

この記事の所要時間: 約 1分38秒 Tweet 以前「小売店は『発売前』にコーナー展開を決める」という記事を書きました。 過去記事:小売店は『発売前に』コーナー展開を決める これは言い換えれば、「小売店は発売前に既に、 […]

[続きを読む]以前「小売店は『発売前』にコーナー展開を決める」という記事を書きました。

過去記事:小売店は『発売前に』コーナー展開を決める

これは言い換えれば、「小売店は発売前に既に、どのゲームソフトがどれだけ売れるかを判断している」という事です。

ゲームズマーヤで働かせて頂いていた時に、秋谷店長に「どのゲームソフトが売れる、と何故発売前にわかるのですか?」という質問をしてみたところ、

「買うお客さまの顔が思い浮かぶかどうか、ですね」

と即答されました。

秋谷店長のすごい所は、以前にもお話したと思うのですが、本当にお店に来るお客さまの事をよく覚えている事です。

過去記事:僕がゲームショップで働こうと思った訳

なので、あるタイトルが発売される、と聞いた時に「ああ、XXさんと△△さん、□□さんは確実に買うし、○○さんと●●君には次に来店された時にお知らせして予約をお勧めしよう」というのが「具体的に」思い浮かぶのだそうです。

逆に、売れない、と思うのは、誰が買うのか想像できない商品なんだともおっしゃっていました。

実は、その「買う人の顔が思い浮かぶ」言葉を聞いたのは初めてではありませんでした。

あるヒット商品を何本も生み出しているプロデューサーの方が、沢山ある企画のうち、どれを進めるかを決めるかを決める決め手になるのは、

「買うお客さまの顔が思い浮かぶかどうか」

だと話してくれた事があったのです。

その方は同時に売れていく商品は「買った後に、どんなシーンで、どんなふうに遊ぶのかも想像ができる」と言っていました。

プロデューサーとして何年も働いてきて、「お客さまの顔が思い浮かぶ」という事の意味は今ははっきり分かります。

今、(ゲームソフトに限らず)企画書を作っているのであれば、「お客さまの顔がはっきりと思い浮かぶか」を一度よく考えてみるといいと思います。もし、はっきり思い浮かばなかったら何かが間違ってると考えてよいのです。

こちらもあわせてどうぞ

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

- 家族全員が納得する子供のプレゼント

この記事の所要時間: 約 2分33秒 Tweet パッケージで売られている家庭用ゲームソフトを開発している人が、果たしてこのブログでこれまで述べてきたような流通や小売店のニーズまで知る必要があるのか、という事を疑問に思う […]

[続きを読む]パッケージで売られている家庭用ゲームソフトを開発している人が、果たしてこのブログでこれまで述べてきたような流通や小売店のニーズまで知る必要があるのか、という事を疑問に思う現役のゲーム開発者の方もいるかもしれません。

実際のところ、ゲーム開発で企画職、ゲームデザイナーという職で働いていつつも、このブログで取り上げるような小売店や流通の事情、背景について殆ど知らない人は多いと思います。

僕自身も、かつてはそうだった訳です。

おそらくゲーム開発を行う会社や部署で働いていても、会社が積極的にそのような事を教えてくれたり、学ばせる事を積極的にはしていない、というのが現状ではないでしょうか。もちろん、一部の組織では重要視している所もあるでしょうが、多くのゲーム開発をする人達には、それよりも時が経つにつれて高度化する技術についていく事を重視する、という事が現場の実態ではないかと思っています。

しかしながら、あえて自分の経験から言えば、「上流」であるゲーム開発者だからこそ、小売店のニーズを知る必要があるのです。

小売店のニーズの背景の殆どは「お客さま(消費者)」の事情・背景・ニーズに由来しています。

お店の方は直接「お客さま」の顔を見て商売をしているからこそ、お客様のニーズと商品との「ズレ」を感じ、「上流」であるゲーム開発に「不満」を覚える訳です。

ゲームを開発する人だって、ちゃんとお客さまに喜んで買って頂いて作ったゲームを楽しんでもらいたいのなら、そこを抑えておかないと、買ってももらえず、苦労してゲームを開発した意味がなかったという事になりかねないのです。

『それはプロデューサーとか売る人の仕事で俺らの仕事じゃない』と思う人もプロとして本当にお客様に楽しんでもらえる商品を作りたいのなら、そこも頭の片隅には入れて仕事をするべきだと中村は思っています。

ゲーム業界の流通事情について書かれた本は、知る限りあまりありませんが、「デジタルゲームの教科書」には、家庭用ゲームソフトだけでなく、広くデジタルゲーム業界の仕組みについて書かれています。

厚めの書籍なので、一人一冊、とはいいませんが、いつでも見られるように、組織で1冊位はあって、自分がいる業界の仕組み(流通、利益構造やその歴史的な背景)などはこの業界に関わるならば一通り読んで知っておいて損はないと思います。

ソフトバンククリエイティブ

売り上げランキング: 45911

[楽天ブックス]【送料無料】デジタルゲームの教科書 (在庫がなければこちら)

iPad向けの電子書籍としても発売されています。

デジタルゲームの教科書 HD – SOFTBANK Creative Corp.

こちらもあわせてどうぞ

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 紹介:元Appleグラフィックデザイナーが作る次世代デジタルブック

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- 楽しい、が世の中を良くするアイデア

この記事の所要時間: 約 2分42秒 Tweet 「消費者は2度評価する」という言葉は以前にも紹介した、師匠のマーケティングコンセプトハウスの梅澤先生の言葉です。 過去記事: ヒット商品を生み出すための手法、あります。 […]

[続きを読む]「消費者は2度評価する」という言葉は以前にも紹介した、師匠のマーケティングコンセプトハウスの梅澤先生の言葉です。

過去記事: ヒット商品を生み出すための手法、あります。

ナムコ時代、プロデューサー制が始まった後でマーケティングの研修が始まりました。

最初は「日用品のマーケティングの手法がゲームに使えるのか」と半信半疑だったのですが、「消費者は2度評価する」という話は、考えてみれば極々当たり前の事ですが、まさに目から鱗でした。これがきっかけとなって真剣に勉強して、当時の「もじぴったん」プロジェクトでも実践を始めたのです。

2度評価するとは、すなわち「買う前」と「買った後」に評価するという事です。

お客さまは「買う前」に広告やパッケージ等で商品を「評価」して、買うかどうか判断します。買うだけの「期待」があれば購入という行動を取ります。

そして、「買った後」に実際にその商品を使って、そこで買う前の「期待」が満たされているかを「評価」するのです。買った後に使ってみて期待通りであれば「満足」ですし、「期待外れ」であれば「不満」となります。

大事な事は、「商品を買った後にしか分からない良さは、買って頂かない限りはお客さまには伝わらない」という事です。

パッケージのゲームでいえば「遊んだらものすごく面白い、楽しいゲームだったとしても、『買う前に』それが伝わらなければ購入されない」のです。

僕が「目から鱗」だったのは、まさに「もじぴったん」という商品が「遊べば面白いが、触った事もない人に「買う前に」この商品がどうよいのか、買う価値があるのか」が伝えにくい商品だという事が売れない大きな要因だと気づいたからです。

特に何千円も出さないと手に入らないパッケージゲームソフトは、「事前に商品の価値が十分理解されない限り購入されない」のです。その中身がいかによく出来ていて遊んだらものすごく面白いゲームだろうと、です。

「このゲーム、すっげー面白いのになんで売れないんだろ?」と思う事があるかもしれませんが、この「消費者は2度評価する」事を理解すればその一因がわかるかもしれません。

以前にも紹介した梅澤先生の「ヒット商品開発」中にはC/Pバランス理論としてこの事が詳しく書かれていますので、読めばより理解できるのではないかと思います。

梅澤先生の3大理論(C/Pバランス理論)の概要はマーケティングコンセプトハウスのホームページにもあります。

C/Pバランス理論をはじめ、消費者心理の話は下記の書籍のほうが図が多くより分かりやすいかもしれないです。

同文館出版

売り上げランキング: 139097

こちらもあわせてどうぞ

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 生活にあわなければ面白いゲームでも購入されない

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

この記事の所要時間: 約 2分42秒 Tweet ゲームの売り文句の話は、以前に紹介した平林さんの記事にありましたので、そちらも見て頂きたいと思うのですが、「スゴイのかもしれないけど、意味がわからない」「難しい表現でカッ […]

[続きを読む]ゲームの売り文句の話は、以前に紹介した平林さんの記事にありましたので、そちらも見て頂きたいと思うのですが、「スゴイのかもしれないけど、意味がわからない」「難しい表現でカッコいいって感じてるのこれ書いてる人だけじゃない?」「で、結局このゲームは何ゲーなの?」みたいになりがちです。

過去記事:紹介:ゲームの文章術(GameBusiness.jp)

ひとまず、知らない人が読んで「理解できる」「少なくともどんなゲームか想像できる」ようにパッケージの裏面の説明などが書いてある例は、パッケージゲームでは実は珍しいのではないかと思います。

そういうコピーをつけてしまうと、せっかく新しい魅力的なゲームを作ったとしてもお客さまに伝わらず購入してもらえない事になってしまいます。

過去記事:お客様は理解できないものは買わない

これが(表現のツメが)「甘い」言葉です。

具体的に、実は僕自身も失敗した事で、これだけは言える事があります。

今までにない、新しいゲームを作ろうとして、いざ売るという段階になった時、その商品に

- 新感覚アクションゲーム!

- 新感覚RPG。

みたいなコピーをつけてしまいがちなのですが、あえて自分の経験から言うと「新感覚」という言葉はゲームなどの商品において使ってはいけない「NGワード」なのです。

実は、もじぴったんの最初の家庭用商品であるPS2版、GBA版は、まさに「新感覚パズルゲーム」と謳ってしまっていました。

ですので「新感覚!」と言いたくなる側の気持ちはよくわかります。

何故なら、面白さとか楽しさという感覚は言葉では多くの場合うまく伝えにくいからです。

今までにない楽しさとか面白さを持つ商品ができた、でもうまく表現できず、「新感覚」という言葉を使ってしまいがちなのです。

もじぴったんも、面白い、今までにない感覚の面白さがあるパズルゲームである事は間違いなかったのですが、どう伝えていいかわからず、結局「新感覚パズルゲーム」という表現を使ってしまいました。

しかし、言葉では魅力が伝わりにくいからこそ、お客様にとっては曖昧でなにがいいのか、新しいのかわかりにくい「新感覚」という言葉は使わず、「具体的にどういう気持ちいい快の感覚であるのか」「その商品の他にはない感覚的なよさを具体的に言葉にするとどういうことか」を考えてキャッチコピーを考えて、お客さまに具体的にどうよいのかをイメージしてもらう必要があるのです。

もじぴったんの場合、後の調査で商品を認知していないお客様にPS2版の最初のパッケージを見ていただいた時にこの事がハッキリわかったので、その後のベスト版発売時には「知的好奇心くすぐり系パズルゲーム」(後に「知的好奇心くすぐるパズルゲーム)という表現に改めています。

もし、ゲームショップの店頭によく行く人なら、色んなパッケージの裏面を手にとって見てください。「新感覚XXXXゲーム!」と謳ってるゲームは驚くほど沢山あるのが現状です。

もし、パッケージの売り文句やキャッチコピーを考える立場にある人なら、新感覚という言葉を使いそうになったら、ちょっと待てよ、と思って欲しいと思います。

この詳しい理由についてはまた別の記事でお伝えしようかと思います。

こちらもあわせてどうぞ

- 業界メガネを外せば宝石が見える

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

この記事の所要時間: 約 2分25秒 Tweet あるビアホールに行った時の事です。 遅れてその飲み会に参加した僕は「食べ物も何か頼みなよ」と言われました。 沢山あるメニューの中で僕は「6種のソーセージ盛り合わせ」を頼ん […]

[続きを読む]あるビアホールに行った時の事です。

遅れてその飲み会に参加した僕は「食べ物も何か頼みなよ」と言われました。

沢山あるメニューの中で僕は「6種のソーセージ盛り合わせ」を頼んだのです。

しばらくしてソーセージが運ばれてきて、そのうちの1本の一部を食べた訳ですが….

「辛い!」

僕が最初に食べたソーセージは、いわゆる「唐辛子系」の辛さ。辛いのは嫌いではないのですが、辛いとは思わなかったので、思わず顔がゆがんでしまいました。

最初はたまたま、かと思いましたが、その後全種類を一口づつ食べた所、「全部」こしょう系か、唐辛子系のスパイスがかなり利いているソーセージでした。

なんとなく騙された感じでしたが、同時にこうも思いました。

「もしメニューに『ビールによくあうピリ辛ソーセージ6種盛り合わせ』と書いてあったら、まったく同じソーセージを出されても多分、美味しいね、と食べたし満足しただろうな」と。

食べ物の話で、ゲームと何の関係があるんだ、と思うかもしれません。

しかし、ゲームでもまったく同じ事が言えます。

このソーセージの話をゲーム商品に置き換えてみるとどうなるのでしょうか。

つまり中身がまったく同じゲームでも、買う前の期待がどうだったかによってゲームを遊んだ後の評価が変わる、という事です。

タイトルやパッケージの説明、広告等で「買う前」に期待した事と、「買った後」にゲームを遊んで、期待とは違った場合と期待通りだった場合では、それがまったく同じゲームで、まったく同じお客さまが評価しても「不満足」と「満足」の差になるのです。

ゲーム慣れしている人がちょっと難しく感じる位のゲームを「このゲームはちょっと難しいよ」と言って売れば、買った人もそれを期待して買う訳で、期待に応えられていればお客さまも満足します。

しかし、まったく同じゲームを「誰でも遊べる」と言って売ったり、あるいは「ちょっと難しい」事をタイトルやパッケージ等からは印象としても伝えずに売れば、購入した多くのお客さまは、期待と異なるので「このゲームは難しすぎる」と不満に感じることになるでしょう。

ここで大事なのは、ゲームの中身がどうこう、面白さがどうこうと議論する時は、「どんなお客さまに、なんと言ってこのゲームの魅力、面白さを買う前に(あるいは遊ぶ前に)伝えるのか」という事と「セットで」議論しなければ意味がないという事です。

ゲームデザイナー、と呼ばれる職種の人達が陥りやすいのは、この「事前にどんなお客さまにどんな期待をして購入してもらうのか」を抜きにして、ゲームの面白さや難易度などを議論してしまう事です。

商品としての評価は、仮に中身がまったく同じものでも「買う前のお客さまの期待」によって大きく変わる、という事は、ソーセージの例を挙げるまでもなく商品サービスに言える事ですから、プロを自覚するのであれば、その事は覚えておく必要があります。

こちらもあわせてどうぞ

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

この記事の所要時間: 約 2分3秒 Tweet ゲーム商品・サービスの企画開発をしている人、これからしようとしている人に問います。 そのゲーム商品開発をする時、そのゲームが5年後、10年後にどうなっているかをイメージして […]

[続きを読む]ゲーム商品・サービスの企画開発をしている人、これからしようとしている人に問います。

そのゲーム商品開発をする時、そのゲームが5年後、10年後にどうなっているかをイメージして企画開発しているでしょうか?

おそらく殆どのゲームを開発している人は、今取りかかっているゲームを完成させる事に手一杯で、YESと答えられないでしょう。

あるいは、その商品が、発売されてすぐにどれだけ売れるか、が大きな関心事で、5年後、10年後にどうなっているかをイメージして仕事はしていないと思います。

(リアルに言うと5年先、10年先に、自分がゲーム業界に残れているか、も怪しいものです)

でも、特に新しいブランドの商品開発を企画・開発するのなら、そのゲームが5年先、10年先も(形は変わっているかもしれないけれど)「遊ばれている事」は少なくともイメージしたほうがいいのではないかと思います。

以前の記事で、「永く愛されるゲームを作る」という事を僕自身が目標にしている事をお伝えしました。

関連記事:永く愛されるゲームを作る

あくまで直観でしたが、「もじぴったん」の試作が出来た後すぐから、5年先、10年先にも「もじぴったん」が遊ばれている事はイメージしましたし、イメージが出来た事を記憶しています。

「もじぴったん」は新しい遊びには違いなかったですが、5年後、10年後の人も楽しめる「普遍性」のようなものを感じられたからです。

加えて言うなら、僕自身が携帯電話を開発していたので、将来的にそういうデバイスとの相性はきっとよいはず、という予見もあったのです。

もじぴったん. – NamcoBandai Games Inc.

実際、もじぴったんの開発を始めてから10年たって、今も「ブランド」が残り、遊ばれている事を嬉しく感じます。

ここまでの認知があがるゲームになるとは正直思っていませんでしたが…

僕がここで言いたいのは、5年後、10年後に売れているゲームになる事、とは少し違います。もちろん、そうなるのが一番なのですが。

だけど、そのゲームが「新しい遊び」であると同時に「5年後、10年後にも普遍的に遊ばれている」ものであるかどうかをイメージできるか、そうでないかは、新しいゲームを企画開発しているなら一度は考えて、イメージする事をやったほうがいいのではないか、思うのです。

それが5年先、10年先にも売れているゲームになる、愛されているゲームになる最低条件なのですから。

こちらもあわせてどうぞ

- 『開発者のマスターベーション』にしない

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

この記事の所要時間: 約 1分57秒 Tweet ナムコでプロデューサー制が始まった後に現場のプロデューサー(もちろん自分も含めて)は、会社での研修等でマーケティングの勉強をかなり組織をあげてやっていました。 その時の「 […]

[続きを読む]ナムコでプロデューサー制が始まった後に現場のプロデューサー(もちろん自分も含めて)は、会社での研修等でマーケティングの勉強をかなり組織をあげてやっていました。

その時の「師匠」の一人がマーケティングコンセプトハウスの梅澤伸嘉先生です。

梅澤先生は、「カビキラー」「スキンガード」「テンプル」「(風呂釜洗いの)ジャバ」「禁煙パイポ」といった十年以上トップブランドとなったロングセラー商品の開発者で、その商品企画の手法と背景となる消費者心理の理論を今も教え続けています。

先生と出会う前から、僕自身が目指したかった商品作りが「永く愛され続ける商品」であったし、「定番商品」であった事もあって、先生の理論は本当に勉強したし、実践もして実際に成果に繋げることもできました。

過去記事:定番商品の必要性 過去記事:永く愛されるゲームを作る

特に、「新規市場開拓型商品(MIP)が、長期No.1ブランドになる確率が後発商品に比べてはるかに高い」というMIP理論をはじめとして、それを実際の商品に落とし込むまでの具体的な手法は、他にないものと思います。

梅澤先生の著書は沢山あるのですが、一番最初に読む本としてはヒット商品開発―MIPパワーの秘密 がお勧めです。

日用品等に限らず、ゲーム等の娯楽商品においてもあてはまる事で、特にベテランの企画職、プロデューサー、経営者等であれば「なるほど」と思える事があるはずです。

梅澤先生の理論は本当に奥が深くて僕自身、未だ勉強中です。

なかなかヒット商品を生み出せない、安定的に売れるブランドを作れない、と思っている人なら業種を問わず是非ご一読をお勧めします。

(在庫がある事が少ないので、買おうかどうか迷っていれば買っておくのが吉です)

こちらもあわせてどうぞ

- どんなに面白いゲームでも買う前に伝わらなければ購入されない

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- 多分世界で一番有名なアイデアの本

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

この記事の所要時間: 約 1分47秒 Tweet 「中村さんは、ゲームの開発者なのにお店で働いてみるなんてすごいですね」みたいな事を言われる事はよくあります。 しかし、今になって思うと、僕自身は何か特別な事をしようと思っ […]

[続きを読む]「中村さんは、ゲームの開発者なのにお店で働いてみるなんてすごいですね」みたいな事を言われる事はよくあります。

しかし、今になって思うと、僕自身は何か特別な事をしようと思った訳ではなかったと思います。

「もじぴったん」が実際にゲームとして遊べるようになって強く感じた事は「こんなに面白いゲームが出来たんだから、沢山の人に遊んで欲しい」という、ある意味開発者としての強いエゴが全ての原点だったと思います。

結果的にプロデューサー制が始まるのがちょうど家庭用のもじぴったん(PS2,GBA)のスタート時期だったので、プロデューサーにさせて欲しいとお願いしてプロデューサーになるわけですが、その時の気持ちは、とにかくお客さまに買って頂いて遊んで頂ける所まで自分が出来る事はなんとかしたい、という気持ちだったと思います。

特に「もじぴったん」は当初社内でも知らない人が多い位のマイナー商品、マイナープロジェクトでしたから、プロデューサーという職についてから、ではどうやったらお客さまにパッケージを手にとって選んで頂けるのだろう、今自分に出来る事は何だろうとずっと考えていたわけです。

その結果、マーケティングの勉強をする事、流通やお店の事を知る事を製品開発そのものと平行してある意味「必死に」やったわけです。

だけど、原点は「もじぴったんを遊んで欲しい、遊んだ人にイイネ!、って言って欲しい」というそれだけの話でした。

これはある意味「私利私欲」だと思うし、ゲーム開発者だったら皆持ってる望みなのではないかと思います。

もし人と違うところがあるとすれば、「自分が納得できる所まで頑張ってみる」「前例がなくてもやるべきだと思えばやってみる」事を自分の性格的な部分もあってやってみた所だけではないかと思います。

ゲームを開発している人に、自問自答して頂きたいのは「どんなに素晴らしい、面白い、楽しいゲームを作っても、お客さまに遊んでもらえなかったら意味がない」という事です。

そういう、コダワリを持ってゲームを作っている人にこそ、お客さまの手に届くまでに本当に必要な事を少しでも伝えられたらと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 3分17秒 Tweet 欧米で好まれるゲームと、日本で好まれるゲームは大きく違う、という事はだいぶ前から言われるようになっています。 もちろん、絵的な好みのようなモノもありますが、そうでないゲー […]

[続きを読む]欧米で好まれるゲームと、日本で好まれるゲームは大きく違う、という事はだいぶ前から言われるようになっています。

もちろん、絵的な好みのようなモノもありますが、そうでないゲームデザインの部分で受け入れられるものとそうでないものがはっきり違いがあります。

特に RPG というカテゴリーのゲームは日本のものと欧米のものと、その性質がまったく異なります。

日本でいうRPGは、欧米では J-RPG と呼ばれカテゴリとしても区別され、人によっては「あれはRPGでも何でもない」と言うそうです。

その大きな違いの一つは、「自由度」の高さ。

売り上げランキング: 853

売り上げランキング: 494

欧米の RPG は、プレイヤーがそのゲーム世界の中で、様々な行動が出来ます。フィールドの移動も自由でユーザーが出来る行動も自由度が高いのが普通です。街のお店の人に攻撃を加えたりもできます(後にそれなりの報いを受ける事になりますが)。言い換えると「沢山の選択肢」があるのが欧米のRPGの「常識」です。

日本のRPGもルーツは海外のRPGにありますが、自由度は少なく、というより殆どなく、いわゆる「1本道」で選択の余地は殆どないのが普通です。

しかしながら、両方ともそれぞれの地域では受け入れられているように見えます。

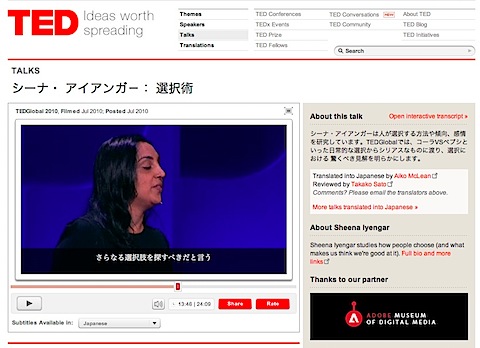

要因は様々あると思いますが、これからご紹介するシーナ・アイアンガーの「選択の科学」を知ると、その要因の一端が理解できるかもしれません(あくまで仮説レベルですが)。20分ほどのビデオですのでどうぞ。

シーナ・ アイアンガ-: 選択術 | Video on TED.com

ゲームデザイナーにとってもプロデューサーにとっても、消費者の「選択」に関する心理については深く理解をする必要があります。

ゲームの中で行われている事は、実は多数の「選択」(メニューの選択から、プレイヤーの行動の選択まで)ですし、消費者がモノを購入するというのは「選択」そのものであるからです。

シーナ・アイエンガーの著書「選択の科学」もご紹介しておきます。

研究の結果分かった、「選択」に関する意外な事実が多数紹介されています。

こちらもあわせてどうぞ

- 予想通りに不合理 – 人間は必ずしも合理的に選択しない

- 僕が1話完結のドラマしか見ない訳

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

この記事の所要時間: 約 1分47秒 Tweet 大きな組織に1社員として勤めていると、会社の大きな方針などについて、納得がいかない、あるいはそんな事をするべきではない、と思うような決定がトップでなされて、でも「サラリー […]

[続きを読む]大きな組織に1社員として勤めていると、会社の大きな方針などについて、納得がいかない、あるいはそんな事をするべきではない、と思うような決定がトップでなされて、でも「サラリーマンなんだから仕方ない」と諦めて言う事に従う、というような事は、ある意味日常的に起こります。

(そんな事はうちの組織では起こらない、という人がいたら一度話を聞かせて下さい)

中には明らかに「そんな事をしたらお客は怒るのでは?」と思うような事でも、「決定だから」といって結局実行に移されて、予想通りお客さまの反感を買う、みたいな事も起こっているのではないでしょうか。

これは、どこか特定の会社という訳でもなく、どの会社組織でも起こっている事だと思います。

不満がありつつも、トップに言われた事だから仕方ない、と黙って実行し、その不満は飲み屋でぶちまける、というのはどのサラリーマン社会でもある話です。

ただ、僕自身は、トップの言う事にただ従うだけ、というのはメンバー(社員)の努めとは限らないのではないかと考えています。

「自分の責任になってしまう」「方針を批判すると自分の身が危うくなってしまう」「組織の中の立場が危うくなれば自分の生活が危うくなる」そういう心理が働いて、結局黙って言われた通りにする事を選んでしまうのも分かりますが、その結果、特にお客さまに不利益が生じる事になれば、会社の信頼が落ちて、結局自分に跳ね返ってくる事になってしまうのです。

過去に起きた、内部の問題を隠蔽したりして結果的に消費者に不利益を生じさせた事件は幾度となく起こっていますが、ある意味その心理が引き起こした事だとも言えないでしょうか?

本来組織があるべき姿は、例え末端の社員であっても「おかしい」という事は「おかしい」と言えて、では「どうすべきなのか」を議論し、実行に移せる組織なのだと僕は思っています。

ここでは大きな会社組織、のお話を例に挙げましたが、もっと小規模な、いわゆるプロジェクトの中でも同じ事が言えます。

そちらのほうが、身近で「使える」話かもしれませんね。プロジェクトの中での話は、また別に。

最近のコメント