この記事の所要時間: 約 3分17秒 Tweet 欧米で好まれるゲームと、日本で好まれるゲームは大きく違う、という事はだいぶ前から言われるようになっています。 もちろん、絵的な好みのようなモノもありますが、そうでないゲー […]

[続きを読む]欧米で好まれるゲームと、日本で好まれるゲームは大きく違う、という事はだいぶ前から言われるようになっています。

もちろん、絵的な好みのようなモノもありますが、そうでないゲームデザインの部分で受け入れられるものとそうでないものがはっきり違いがあります。

特に RPG というカテゴリーのゲームは日本のものと欧米のものと、その性質がまったく異なります。

日本でいうRPGは、欧米では J-RPG と呼ばれカテゴリとしても区別され、人によっては「あれはRPGでも何でもない」と言うそうです。

その大きな違いの一つは、「自由度」の高さ。

売り上げランキング: 853

売り上げランキング: 494

欧米の RPG は、プレイヤーがそのゲーム世界の中で、様々な行動が出来ます。フィールドの移動も自由でユーザーが出来る行動も自由度が高いのが普通です。街のお店の人に攻撃を加えたりもできます(後にそれなりの報いを受ける事になりますが)。言い換えると「沢山の選択肢」があるのが欧米のRPGの「常識」です。

日本のRPGもルーツは海外のRPGにありますが、自由度は少なく、というより殆どなく、いわゆる「1本道」で選択の余地は殆どないのが普通です。

しかしながら、両方ともそれぞれの地域では受け入れられているように見えます。

要因は様々あると思いますが、これからご紹介するシーナ・アイアンガーの「選択の科学」を知ると、その要因の一端が理解できるかもしれません(あくまで仮説レベルですが)。20分ほどのビデオですのでどうぞ。

シーナ・ アイアンガ-: 選択術 | Video on TED.com

ゲームデザイナーにとってもプロデューサーにとっても、消費者の「選択」に関する心理については深く理解をする必要があります。

ゲームの中で行われている事は、実は多数の「選択」(メニューの選択から、プレイヤーの行動の選択まで)ですし、消費者がモノを購入するというのは「選択」そのものであるからです。

シーナ・アイエンガーの著書「選択の科学」もご紹介しておきます。

研究の結果分かった、「選択」に関する意外な事実が多数紹介されています。

こちらもあわせてどうぞ

- 予想通りに不合理 – 人間は必ずしも合理的に選択しない

- 僕が1話完結のドラマしか見ない訳

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

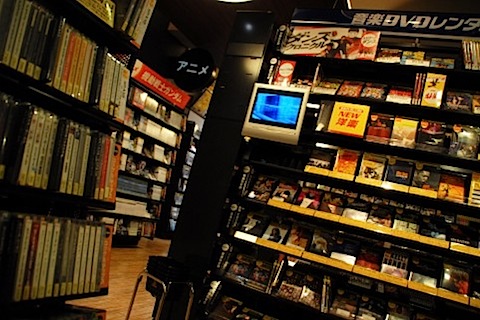

この記事の所要時間: 約 1分45秒 Tweet 前回のエントリーで、「店頭はメディアである」というお話をしました。 過去記事:店頭はメディアである ある意味、店頭がメディアとして最強であるのは、 「欲しいと思ったら、そ […]

[続きを読む]前回のエントリーで、「店頭はメディアである」というお話をしました。

ある意味、店頭がメディアとして最強であるのは、

「欲しいと思ったら、その場で買える」

事です。

他のメディアでは「興味を持たせる」「欲しくなる」事はある程度できても、その場で「買う」所まではできません。

( ある意味 Amazon等の通販はその意味で強いですね。あれもいわばネット上の店頭になるわけです。)

お客さまは、ある商品に興味を持って来店されたとしても、「絶対に買う」と決めて来る人ばかりではないのです。言い換えると、お客さまには来店までは買うかどうかの「迷い」があるわけです。

ですから、店頭では、そんなお客さまにとって「買おう!」という気持ちに「背中を押す」情報があるかどうかで売れ行きが変わってくるのです。

ゲームズマーヤで店頭に立たせて頂いていたのは殆どは「木曜日(多くのソフトの発売日)」と「土曜日」でした。

発売日に来店されるお客さまは、確かに指名買いで、来店してすぐに購入、というお客さまが多い印象です。

しかし、発売日に来店されるお客さまの中でも、何度もパッケージを見直したり、他のソフトもチェックしたり、店頭で流れているビデオをじっくり見たりした後に、パッケージを手にとってレジに持ってくる、というお客さまも多いのです。

週末に来店されるお客さまは、その傾向がより顕著のように思います。

お客さまとしても、「じっくり考える」時間も含めて土日に来よう、という心理が働くのかもしれません。

あなたがもしゲームソフトのプロデューサーだったとしたら、例えばパッケージがちゃんとお客様にとって「背中を押す」ものになっているかどうかをじっくりチェックしてみるべきだと思います。

迷っているお客様は「背中を押して欲しい」のです。

こちらもあわせてどうぞ

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 気をつけろ 甘い言葉と「新感覚」

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

この記事の所要時間: 約 1分59秒 Tweet 一時の景気がよかった頃に比べて今はパッケージのゲームソフトはずっと売れなくなっています。しかし、(一つには開発者の思い込みもあって)ゲームソフトの開発費は上昇しています。 […]

[続きを読む]一時の景気がよかった頃に比べて今はパッケージのゲームソフトはずっと売れなくなっています。しかし、(一つには開発者の思い込みもあって)ゲームソフトの開発費は上昇しています。

結果的によっぽど売れる確信がなければ広告予算に十分なお金をつぎ込む事が出来なくなり、テレビCM等の大規模な広告なんて簡単に打てなくなっています。で、より売上があがらない。そんな状況ではないでしょうか。

そんな今だからこそ、僕は、

「店頭はメディアである」

という事を皆さんに伝えたいと思います。

まずお伝えしたいのは、誰もがテレビ、雑誌、ネットをくまなくチェックして買いたいソフトを選んでからお店に行って、指名して買う訳ではないという事です。

特に、今現在のように派手な宣伝活動を行えない場合は、ふらっと立ち寄ったゲームショップ、あるいは量販店のゲームコーナー等で初めて「こんなソフトがあるんだ」という事を知るケースは少なくありません。

特に発売から時間が経てば立つほど、メーカーが行う広告宣伝の効果は薄れますから、お客さまにとってその商品が「店頭が初見」という事は多くなります。

(僕自身はこの事についてのある具体的な裏付けを持っていますが、その事を詳しくお伝えするのは色々調整してからのつもりでいます)

また、商品を知るきっかけが何らかのメディア(ネット、雑誌、記事、番組)であったとしても、お客さまはそのソフトが発売されていれば、次のアクションは「お店に足を運ぶ」事もあります。

その場合は、お店に行って、商品があれば、そのパッケージ等を見て買ってみようかを考えます。

その隣に類似する商品があったとすれば、パッケージの裏面など読んで比較してどちらを買うか、あるいは両方買わないか、を決めるのです。

さらに言うと、ある程度詳しく欲しいソフトが分かって店頭に行ったとしても、「価格」に関してはお店に行くまで分からないのです。もし、特に中古で買う事も検討している場合には。

ゲームソフトに限らず、商品企画、そして販売までトータルで見る必要のあるプロデューサーなら、「店頭はメデイアである」事をきっちり理解する必要があるのです。

こちらもあわせてどうぞ

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 新しい操作やルールを覚えるのはお客様にとって負担である

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

この記事の所要時間: 約 2分2秒 Tweet 中古が売れれば新品も売れる、という話を以前の記事で行いました。 過去記事:中古が売れれば新品も売れる その一端の例になるかもしれない話をしようと思います。 僕が、あるゲーム […]

[続きを読む]中古が売れれば新品も売れる、という話を以前の記事で行いました。

その一端の例になるかもしれない話をしようと思います。

僕が、あるゲーム専門店のチェーン店に入った時の事です。

そのお店は店自体は比較的小さく棚も決して広いとはいえません。

扱っているのは中古がメイン。ゲーム専門店ですが、DVDソフトの中古も扱っています。

新作・準新作のコーナーに新品で販売するゲームのパッケージが置いてあるのですが、中古も新品も両方は置けないので、同じパッケージに新品と中古の価格が書いてあります。

そして、同時に中古の買取価格も、パッケージだったり、パッケージ側のPOPで書いてあります。

(中古販売をメインにしているお店は、発売と同時に買取価格を提示してある事が多いです)

見て回ってるうち、発売から1週~2週程度たっているあるゲームソフトの販売価格と買取価格が、

(新品)販売価格:4,800円

(中古)買取価格:4,300円

のようになっていたのです。これにはちょっと驚きました(中古販売価格は多分この二つの数字の間になるのだと思います)。

もちろん、新品が同じ値段帯の他のソフトの買取価格はずっと低いのです。

このソフトは発売後、口コミ等の効果もあって品薄状態がその後もしばらく続いていました。

お店としては、人気で殆ど買取がこないので、買取価格を上げて在庫を確保しようとしていたのかもしれません。

新品販売価格と中古買取価格の差が少ないという事は、お客様の目線で見ると、「欲しいけど買うか迷ってたが、遊んでダメだったら売りに来ればよいかも。買ってみるか」という心理が働く可能性があります。

逆に、中古の買取価格がすごく低くて、新品で買うより中古のほうがずっとお得な価格だったら、新品を買うのをやめて、中古を買ってしまうかもしれません。

多くのゲーム専門店では中古と新品を併売していて、店舗の広さによっては同じ棚で中古と新品を売っているケースが多々あるわけです。

そういう場合は特に、中古が売れていく事が新品も売れていく事に繋がる可能性が高くなるように考えています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分6秒 Tweet 皆さんは見たい映画のDVD( or Blu-lay )を「買う」派ですか?「レンタル」する派ですか? 映画のDVDを「買う」人もいるとは思いますが、おそらくですが、どちらか […]

[続きを読む]皆さんは見たい映画のDVD( or Blu-lay )を「買う」派ですか?「レンタル」する派ですか?

映画のDVDを「買う」人もいるとは思いますが、おそらくですが、どちらかといえば映画のDVDは「レンタル」する人のほうが多数なのではないでしょうか。

その理由は何故でしょうか?

映画DVDを買うのではなくレンタルで利用する、大きな理由の一つは「同じ映画は1度見ればいい、そんなに何度も見ない」という事なのではないかなと思います。何度も見たりはしないので、「買う」よりはお得という感覚です。

でも、同じ映画のDVDでも「買うほうがお得」なDVDもあるんです。

それは、例えば小さい子供を持つ親にとっての「子供に見せるためのビデオ」のDVDです。

小さい子供を持ってる親だと分かると思いますが「アンパンマン」とか「ウルトラマン」、ディズニーの映画なんかは、本当に何度も見せるはめになるので、レンタルではなく「買う」事を選びます。

いや、本当、DVDがすり切れちゃう位何度も見るわけです。

子供が「同じモノを」見たがる、というのはもちろんあるわけですが、親としては子供に「いつもの」DVDを見せている間は子供はおとなしくしているので、他に家事が出来たりする訳です。

子供の直接の世話から離れて家事がしたい、自分の事がしたい、と思う瞬間は、何度も何度もあるので、親からしても、手放せない訳です。

ここではあえて、レンタルの仕組みがあるビデオ(DVD)の話をしました。

ゲームソフトにはレンタルという仕組みは(国内では)ありません。

考えて見て欲しいのは、新品でゲームを購入した後、すぐ売りに行こうと思うのは「一度遊んだらもういい」からレンタルしたほうがいいと思うタイプなのか、「何度も使う」から買ったほうがいいと思うタイプのどちらなのか、という事です(もちろん人によってその判断は異なりますが)。

なかなか小売店からするとなかなか中古で売りに来てくれないタイプの商品と、中古が山のように来て困るタイプの商品がある訳です。

当然「中古が山のように来て困るタイプの商品」は、買い取り価格を下げて、中古の販売価格も下げ新品はリピート注文を控える事になります。

逆に中古がなかなか買い取りに来ずに、でも、買いたいというお客様は来る商品なら「新品で品揃えをしておこう」と小売店では考えるでしょう。

その違いは何故か?を考えると、少し「中古でも売れる」→「新品が長期で売れていく」の理由が分かるかもしれません。

こちらもあわせてどうぞ

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 中古が売れれば新品も売れる

- 中古でも売れていくためにはパッケージが重要

この記事の所要時間: 約 1分30秒 Tweet ゲームハードを購入するお客様に話を聞いている時に、ゲームのハード(プラットフォーム)を購入する事を「投資」というシーンに何度かあいました。 何故「投資」なのかを考えると、 […]

[続きを読む]ゲームハードを購入するお客様に話を聞いている時に、ゲームのハード(プラットフォーム)を購入する事を「投資」というシーンに何度かあいました。

何故「投資」なのかを考えると、次の二つの大きな理由がありそうに思います。

(1) 投資したハードウェアのお金は、段々回収していく

ゲームハードは高額で、1本のゲームソフト、数回のゲームプレイだけでは元が取れない、という意識があるのかと思います。

(2) 投資したハードウェアのお金分、回収できない、元を取れない可能性がある

今のようにゲームのハードウェアが複数出ている場合、自分が欲しい、遊びたいと思っているタイトルがそのハードで出るとは限りません。

ですから、回収できない可能性も含めて「投資」と言う表現をしているのではないかと思います。

購入したハードが高ければ高いほど、後に不安を感じます。

自分が購入したハード以外に自分が欲しいソフトが出たりすると、そういった不安が高まります。

ハードが高額なので、仮にゲームソフトが出なくても楽しめるような「保険」をハードに求める事もありますね。

AV機能とか、実用的に使える何かの機能とか….

今の高額なゲーム機は相変わらず購入前にお客様に「リスク」を負わせているという側面を持っています。

もしゲーム機の値段が下がったら全部買えばいいのか…というのも違う気がします。

ここでは、ハード(プラットフォーム)の話をしましたが、実は高いゲームソフトを購入するのも、同じく「投資」という感覚をお客様が持つ事があります。

そもそも、購入前に楽しめないかもしれない、という「不安」があるという事が実は問題で、商品を作る側は、その不安をどうやったら小さくできるのか、という事について知恵を絞る必要があると思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- ゲームセンターのレースゲームの挙動がリアルでない理由

- 総プレイ時間表示が与えるもの

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

この記事の所要時間: 約 1分9秒 Tweet ある有名なゲームのシリーズの最新作が出た時、ある雑誌の紹介に「クリアまで100時間の超ボリューム!」みたいな事がデカデカと載っていた事がありました。その事がその最新作の売り […]

[続きを読む]ある有名なゲームのシリーズの最新作が出た時、ある雑誌の紹介に「クリアまで100時間の超ボリューム!」みたいな事がデカデカと載っていた事がありました。その事がその最新作の売りだったのです。

それをきっかけにして、僕はそのシリーズを買う事はなくなりました。

「忙しい上に、テレビは家族のもので自分が100時間独占する事はできない。」

好きだったシリーズだったけれど、もう自分向けではない、と思いました。

これまでも何度か実例を挙げてきましたが、娯楽商品は生活の中に無理なく入る事ができなければお客様には楽しんで頂けません。

どんなに遊べば楽しい、面白いゲームでも、お客様の生活の中で遊ぶ時間を取れないと思われたら、購入して頂けないのです。仮に購入して頂けたとしても気持ちよく遊ぶ事が出来ず、次第に遊ぶ、楽しむ事から離れてしまいます。そんな状態で続編なんか出されても買おうという気にはならないでしょう。

ゲームを作っている側はボリュームを増やせば増やすほど価値が上がる、売れる、お客様は満足する、と思いがちですが実はそうではありません。

特に忙しいお客様にとっては「お金」以上に「時間」は大切で、それを十分理解して商品やサービスを提供する必要があると思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- 総プレイ時間表示が与えるもの

- 好きなゲーム、が故に買わない訳

- 新しい操作やルールを覚えるのはお客様にとって負担である

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

- 僕が1話完結のドラマしか見ない訳

![LOST ファイナル・シーズン COMPLETE BOX [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/516U5Bxcx9L._SL160_.jpg)

この記事の所要時間: 約 4分22秒 Tweet 我が家はケーブルテレビを契約していて、主には海外ドラマの専門チャンネル(FOXとかAXNとか)を録画して見ています。 一番見ているのは妻だけれど、僕も子供が寝静まった後に […]

[続きを読む]我が家はケーブルテレビを契約していて、主には海外ドラマの専門チャンネル(FOXとかAXNとか)を録画して見ています。

一番見ているのは妻だけれど、僕も子供が寝静まった後に妻と一緒に見る事もそこそこあります。

ただ、僕が見るのは「1時間1話完結タイプ」のドラマだけ。

続き物のドラマ(LOSTや24等)は時間があっても見ないようにしています。

売り上げランキング: 871

売り上げランキング: 3346

何故かというと、忙しい僕の場合、続き物はスキップして見るとストーリーがまったく分からなくなるからです。

一度見てしまうと続きが気になってもやもやしてしまいます。スキップしないで全部見ようにすると次にいつ見る事が出来るか分からないのでハードディスクレコーダーが一杯になってしまいます。で、全部見る時間がとれる気がしません。

映画は録画してあっても殆ど見ません。1時間は夜なんとか時間的にとれることがありますが、2時間の映画は頑張って時間を作るか、夜更かししないと見るのは難しいです。

結果的に「1時間1話完結タイプ」のドラマしか見ない訳です。1話完結であれば、1話でスッキリするし、途中何話か飛ばしても問題なく見る事が出来ます。

この話はドラマの話だったけれども、ゲームにも同じような事がいえます。

やる事が色々多くて忙しい人にとっては、

- 自分が無理しないでもとれる時間の範囲で

- すっきり、キリよく楽しめて

- 終わった後にもやもやしない

という事は大切なのだと思っています。

お客様の生活の中でのエンタテインメント、を考えた時には「時間」に対する配慮が非常に大切です。同時に気持ちよく切り替えて次の事ができるか、という事も大切な要素だと中村は考えています。

ちなみに中村お気に入りの1話完結型のドラマは、

コールドケース(AXNで放映中)

(昔のヒット曲などが効果的に使われているけど、それ故にDVDになってないらしい)

ミディアム 〜霊能捜査官アリソン・デュポア

売り上げランキング: 30372

CSI: 科学捜査班

売り上げランキング: 2979

CSI:NY

売り上げランキング: 13496

あたりですかね。

一話完結が基本なんですが、To be continued … と言われたりしてムキーってなる事もありますよ…(しかも次のシーズンに続くとか…(笑))

こちらもあわせてどうぞ

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- 好きなゲーム、が故に買わない訳

- クリエイティブな『やる気』に関する科学。

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

この記事の所要時間: 約 2分22秒 Tweet 「もじぴったん」GBA版の発売後、購入されたある方と話をして、その方がたまたまGBAともじぴったんを持っておられたので、見せて頂く事になりました。 GBA版のもじぴったん […]

[続きを読む]「もじぴったん」GBA版の発売後、購入されたある方と話をして、その方がたまたまGBAともじぴったんを持っておられたので、見せて頂く事になりました。

GBA版のもじぴったんは、遊んでいる度合い(クリア度合い)によって「ゴールドもじくん」「ブロンズもじくん」みたいにゲームのキャラクターがバージョンアップして称号が表示されるという仕様になっていました(ゲームのデータを見るモードの中)。

売り上げランキング: 8194

で、その方はかなり遊んでいて結構上のステータスになっていて、それを僕に見せたかったらしく「XXXもじくんですよ〜すごいでしょ!」のように言われました。

ところが、同じゲームデータを見るモードの中の「総プレイ時間」は「見ると悲しくなるから、見ないようにしている」と言われたのです。

最初は「時間をかけた割にはあまりクリア出来ていない」事が嫌なのかと思いました。

しかし、その方の場合はそうではなく、「自分がゲームにこんなに時間を使ったという現実を突きつけられているようで、見たくない」という事でした。

前回のエントリーで、好きだからこそ、買わない、遊ばない、という方の理由をお話しましたが、実は「総プレイ時間」を見たくない、という心理も似ている所があります。

僕らは、「もじぴったん」の最初の家庭用ソフトであるPS2版、GBA版を作った際には「他のゲームソフトも同じ総プレイ時間の表示をやっている」「自分がプレイした時間が分かれば出したお金の元を取れた気持ちになれるだろう」位の理由でその仕様を入れていました。

しかし、その後、その常識的な考えを改めて以後のもじぴったんには総プレイ時間の表示はしないようにしています。

興味深いのは、プレイの進行度のステータスは人に見せたくて、リアルな総プレイ時間は「見たくない」という心理です。

他の売れているゲームでやっているから、という理由で同じような仕様を入れる事は考え直さないといけない事に気づいた出来事でした。

こちらもあわせてどうぞ

- 好きなゲーム、が故に買わない訳

- 忙しい人には時間はお金より大切

- 新しい操作やルールを覚えるのはお客様にとって負担である

- ゲームセンターのレースゲームの挙動がリアルでない理由

- 僕が1話完結のドラマしか見ない訳

この記事の所要時間: 約 2分39秒 Tweet 世の中には、そのゲームが「大好き」なタイプが故に「買わない」という人がいます。 僕はそういう方に何度も出会いました。 もじぴったんの家庭用版が発売された後、ある、まだもじ […]

[続きを読む]世の中には、そのゲームが「大好き」なタイプが故に「買わない」という人がいます。

僕はそういう方に何度も出会いました。

もじぴったんの家庭用版が発売された後、ある、まだもじぴったんを遊んでいない女性に是非遊んでみて下さい、と言ったら、「うわっ、すごく好きなタイプのゲーム!」と言った後に「怖いから買わない」と言われました。

何が怖いのかというと、大好き故にハマりすぎて仕事や生活に支障をきたす事を恐れているのです。

売り上げランキング: 1051

その人は「パズルゲーム」や「クロスワード」が大好きで、夢中になりすぎる事が目に見えているので、絶対にハマる、楽しめる事を確信しながら、それを理由に「絶対買わない、買っちゃダメ」と思っているようです。

大修館書店

売り上げランキング: 171359

そんなのごく一部の人でしょ、と思うかもしれません。

でも、同様な理由でゲームを遊ばない、買わない、という方は少なくはない、というのが僕の印象です。

時間がたっぷりあって、遊ぶ暇なら沢山ある方なら、そんな事は言わないかもしれません。

でも、ものすごく楽しいが故に生活上の問題が生じる、というのは立派な「買わない」理由になるわけです。

楽しい事よりも、生活上に問題が生じるほうが殆どの場合重大な問題になるからです。

ゲームを作っている人は、楽しい、もっと楽しい、面白い、もっと面白いゲームを作ろうとします。

それが、より売れるゲームになる、と思っている方も多いでしょうね。

しかし、その事が逆に「買わない」一因になっていて、本質的にそれは何故なのか、についてはゲーム制作に関わる方はよく知る必要があると考えています。

こちらもあわせてどうぞ

- 僕が1話完結のドラマしか見ない訳

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

- 総プレイ時間表示が与えるもの

この記事の所要時間: 約 2分15秒 Tweet ファミコンが出る前….の昔の話です。 ちょっと若い人には想像できないかもしれませんが。 正月に親戚が集まった時に、子供が一緒に遊ぶゲームの定番は「すごろく」で […]

[続きを読む]ファミコンが出る前….の昔の話です。

ちょっと若い人には想像できないかもしれませんが。

正月に親戚が集まった時に、子供が一緒に遊ぶゲームの定番は「すごろく」でした。(あるいはすごろくに近い、人生ゲームのようなもの)

すごろくのゲーム性というと、シンプルに「完全な偶然性」です。

もしかすると、攻略性も何もない「すごろく」は「ゲーム」ではない、と思う人もいるかもしれませんね。

しかしながら、「完全に偶然」(さいころの出た目だけの勝負 ) である事は、正月に親戚が集まるというシーンにおいては非常に有用なのです。

正月に集まる親戚の子供の年齢・性別はバラバラです。

もし、上手い人が勝つ、頭が良い人が勝つ、というルールのゲームならば、小さい子は勝てない事になってしまいます。

で、そういう小さい子ほど負けた時に泣いて騒いだりするのです。

集まっている親は、正月くらいは子供の世話から離れて、お酒を飲んで親戚の人と楽しく話したりしたいわけです。上手いところ、子供達には一緒に遊んで欲しいと。

「すごろく」は、完全に偶然性のみが左右するゲーム性ですから、小さい子供にも勝てる可能性があるわけです。

お兄ちゃん、お姉ちゃんが補佐すれば、とても小さい子でも参加できるし、誰でも勝つ可能性があるのです。

もちろんルールはシンプルそのもの(サイコロを振った目の数だけ進み、ゴールを目指す)です。

そういう意味で、正月の親戚が集まった時の子供達が共通に遊べるゲームとして、親達にとっては、子供達に遊ばせておいて自分達はお酒をゆっくり飲むためのツールとして「すごろく」は定番商品でした。

ゲームデザイナーという職業になっている人にはゲーム好きな人が多くて、やたらとゲーム性とか、複雑なルールとかそういう所ばかりに目をやる人が多いのですが、生活上のツール、という意味でいうと実はそういったゲーム性は必要ない、あるいは邪魔になる場合もあるのです。

お客様が遊ぶシーンを想像して、そして周りにいる人も想像して、皆が喜ぶにはどうしたらよいかを考えてみてはどうでしょうか。

案外、自分達が「ゲーム」とは呼ばないモノがニーズに応えるのかもしれませんね。

こちらもあわせてどうぞ

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- 好きなゲーム、が故に買わない訳

- ゲームセンターのレースゲームの挙動がリアルでない理由

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

この記事の所要時間: 約 2分1秒 Tweet 今は携帯音楽プレイヤーというのは当たり前の存在になっています。 古くはウォークマン、今は iPod。 Apple iPod touch 32GB MC544J/A 【最新モ […]

[続きを読む]今は携帯音楽プレイヤーというのは当たり前の存在になっています。

古くはウォークマン、今は iPod。

売り上げランキング: 17

自分がその携帯音楽プレイヤーを初めて知って購入しようと思った時を考えて欲しいのですが、購入前に自分がどんなシーンで携帯音楽プレイヤーを使っている所を想像していいと思ったのでしょうか。

多分、電車の中、あるいは待っていて時間がある時等….

そんなシーンは、実は不快を感じているシーンではなかったでしょうか。

あくまで仮説ですが、僕はこういう娯楽製品は「不快」を感じている時に「使われる」事をお客様は想像して価値を感じて購入していると思っています。

先に携帯音楽プレイヤーを例に出しましたが、携帯ゲーム機や、携帯電話でゲームをするのもきっと同じ心理なのではないかと思っています。

自分の生活の中で、不快を感じている時間を紛らわす、あるいは楽しい時間に変えるという商品は、娯楽ではあるけれど、実は生活の中の「必需品」として扱われている気がします。

遊ぶゲームは色々変わるかもしれないけど、その電車の中の不快を感じている以上はそのシーンで「毎回使われる実用品」なのではないでしょうか。

ゲームも含めた「娯楽商品」は一般的には「必需品・実用品」とは思われない傾向がある気がします。

僕もナムコに入社してから何度か、ゲームは必需品ではない、という事を周りから言われた気がします。

ですが、度々起こる生活の中の不快を解消する商品は娯楽商品であっても「必需品」であるとお客様は感じているのではないかと思います。

おそらくそういうお客様には既に「ないと困る」ものになっているのです。

で、僕は「娯楽商品」でありながら「必需品」になっている商品が実はヒット商品になっているのではないかと思っているのです。

詳しい理由や事例はまた別のエントリで。

こちらもあわせてどうぞ

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- ゲームハードが投資、と感じる理由

![それいけ!アンパンマン ザ・ベスト みんなだいすき!アンパンマン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31R2QMQ6VDL._SL160_.jpg)

![ディズニープリンセス コンプリートBOX (期間限定) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61DqflcvSuL._SL160_.jpg)

![24 -TWENTY FOUR- ファイナル・シーズン ブルーレイBOX [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ugFI7ZloL._SL160_.jpg)

![[問題な日本語番外] かなり役立つ日本語クロスワード](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51H64oozVjL._SL160_.jpg)

最近のコメント