ゲームのパッケージに帯をつけるというアイデアを実行に移したきっかけになった出来事がある。

10年以上前の事だが、彼女(今の妻)を連れて、ゲームショップに行った時の話だ。

ちなみに妻はゲームにはまったく興味がなく、ゲームショップに自発的に来る事もない。

当時のPS2の棚(100以上のタイトルを展示)の前で、妻に「興味あるとかやってみたいと感じるゲームある?」と聞いてみた。

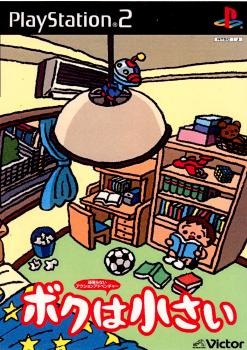

妻はうーん、と悩んだ後、「ボクは小さい」というタイトルを選んだ。しかも、だいぶ消極的に。

棚の下の方にあって売れていそうな感じではなかったし、僕自身も一応知ってる、位のタイトルだった。

妻にどうしてこれを選んだの?と聞いてみたら、

「これ以外は、何のゲームだかさっぱり分からない。見当もつかない。」

と答えた。

改めて棚を見ると、タイトルは横文字、しかも意味がよく分からないタイトル、デザインはアニメ絵のキャラクターが勢ぞろい、的なものばかりだった。

もちろんその棚にはゲームの世界では有名なブランド、誰もが知ってるようなタイトルももちろんあった(有名すぎて白地にタイトルだけというパッケージだったけど)。

しかし唯一、このゲームだけは「小さい主人公が家の中で活躍するゲーム」とタイトルと絵で中身が理解できたから消去法的に選んだ、という事だったらしい。

僕がこの時に学んだ事は、自分は知り過ぎていて、お客様は「何も知らない」という事を前提に考えないといけないということだった。

お客様視点になる、という事の一つは「何も知らない人の立場で見たらどうか」という事である。

業界に入っていろんな事を知ってくると、実はこの「知らない人の立場になる」という事は訓練をしないと難しい。

ゲームの続編を作る時に、「前作はお客様は知っている」という前提で全部もの作りをしてしまったりするのだ。

パッケージに「前作よりXXがパワーアップ!」とかパッケージに書くけど、知らない人は何の事か分からないという事を普通にしてしまう。

自分達の作っているものがそうなっていないか、今一度見直して見てはどうだろうか。

こちらもあわせてどうぞ

- お店が気にする「消化率」の話

- 小売店は「発売前」にコーナー展開を決める

- 現場を見ないと本当に起こっている事がわからなくなる

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- お店は『3番煎じ、2番煎じ』のソフトから置かなくする

Additional comments powered byBackType