この記事の所要時間: 約 1分45秒 Tweet 前回のエントリーで、「店頭はメディアである」というお話をしました。 過去記事:店頭はメディアである ある意味、店頭がメディアとして最強であるのは、 「欲しいと思ったら、そ […]

[続きを読む]前回のエントリーで、「店頭はメディアである」というお話をしました。

ある意味、店頭がメディアとして最強であるのは、

「欲しいと思ったら、その場で買える」

事です。

他のメディアでは「興味を持たせる」「欲しくなる」事はある程度できても、その場で「買う」所まではできません。

( ある意味 Amazon等の通販はその意味で強いですね。あれもいわばネット上の店頭になるわけです。)

お客さまは、ある商品に興味を持って来店されたとしても、「絶対に買う」と決めて来る人ばかりではないのです。言い換えると、お客さまには来店までは買うかどうかの「迷い」があるわけです。

ですから、店頭では、そんなお客さまにとって「買おう!」という気持ちに「背中を押す」情報があるかどうかで売れ行きが変わってくるのです。

ゲームズマーヤで店頭に立たせて頂いていたのは殆どは「木曜日(多くのソフトの発売日)」と「土曜日」でした。

発売日に来店されるお客さまは、確かに指名買いで、来店してすぐに購入、というお客さまが多い印象です。

しかし、発売日に来店されるお客さまの中でも、何度もパッケージを見直したり、他のソフトもチェックしたり、店頭で流れているビデオをじっくり見たりした後に、パッケージを手にとってレジに持ってくる、というお客さまも多いのです。

週末に来店されるお客さまは、その傾向がより顕著のように思います。

お客さまとしても、「じっくり考える」時間も含めて土日に来よう、という心理が働くのかもしれません。

あなたがもしゲームソフトのプロデューサーだったとしたら、例えばパッケージがちゃんとお客様にとって「背中を押す」ものになっているかどうかをじっくりチェックしてみるべきだと思います。

迷っているお客様は「背中を押して欲しい」のです。

こちらもあわせてどうぞ

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 気をつけろ 甘い言葉と「新感覚」

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

この記事の所要時間: 約 1分59秒 Tweet 一時の景気がよかった頃に比べて今はパッケージのゲームソフトはずっと売れなくなっています。しかし、(一つには開発者の思い込みもあって)ゲームソフトの開発費は上昇しています。 […]

[続きを読む]一時の景気がよかった頃に比べて今はパッケージのゲームソフトはずっと売れなくなっています。しかし、(一つには開発者の思い込みもあって)ゲームソフトの開発費は上昇しています。

結果的によっぽど売れる確信がなければ広告予算に十分なお金をつぎ込む事が出来なくなり、テレビCM等の大規模な広告なんて簡単に打てなくなっています。で、より売上があがらない。そんな状況ではないでしょうか。

そんな今だからこそ、僕は、

「店頭はメディアである」

という事を皆さんに伝えたいと思います。

まずお伝えしたいのは、誰もがテレビ、雑誌、ネットをくまなくチェックして買いたいソフトを選んでからお店に行って、指名して買う訳ではないという事です。

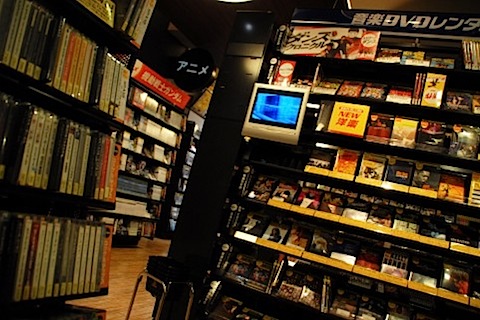

特に、今現在のように派手な宣伝活動を行えない場合は、ふらっと立ち寄ったゲームショップ、あるいは量販店のゲームコーナー等で初めて「こんなソフトがあるんだ」という事を知るケースは少なくありません。

特に発売から時間が経てば立つほど、メーカーが行う広告宣伝の効果は薄れますから、お客さまにとってその商品が「店頭が初見」という事は多くなります。

(僕自身はこの事についてのある具体的な裏付けを持っていますが、その事を詳しくお伝えするのは色々調整してからのつもりでいます)

また、商品を知るきっかけが何らかのメディア(ネット、雑誌、記事、番組)であったとしても、お客さまはそのソフトが発売されていれば、次のアクションは「お店に足を運ぶ」事もあります。

その場合は、お店に行って、商品があれば、そのパッケージ等を見て買ってみようかを考えます。

その隣に類似する商品があったとすれば、パッケージの裏面など読んで比較してどちらを買うか、あるいは両方買わないか、を決めるのです。

さらに言うと、ある程度詳しく欲しいソフトが分かって店頭に行ったとしても、「価格」に関してはお店に行くまで分からないのです。もし、特に中古で買う事も検討している場合には。

ゲームソフトに限らず、商品企画、そして販売までトータルで見る必要のあるプロデューサーなら、「店頭はメデイアである」事をきっちり理解する必要があるのです。

こちらもあわせてどうぞ

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 新しい操作やルールを覚えるのはお客様にとって負担である

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

この記事の所要時間: 約 2分25秒 Tweet 皆さん、いわゆる携帯ゲーム機、据え置きゲーム機用のパッケージゲームソフトは、年間に何タイトルくらい発売されていると思いますか? 僕が会社を辞める前の状態しか正確なところは […]

[続きを読む]皆さん、いわゆる携帯ゲーム機、据え置きゲーム機用のパッケージゲームソフトは、年間に何タイトルくらい発売されていると思いますか?

僕が会社を辞める前の状態しか正確なところはわかりませんが、

年間およそ 1,000 タイトル

が発売されています。

1年は52週ですから、だいたい1週間に20タイトルが発売されている計算になります。

(現実には週によってもっと偏ります。)

小売店としては、「買ってくれるお客様がいる限り」出来る限り品揃えを多くしてお客様の期待に応えたい、と考えます。新作を買いに来てくれたお客様に「すみません、当店では扱っておりません」とは簡単に言いたくはないのがお店の方の気持ちではないでしょうか。

しかし「売れないものは売れるようにしない小売店の心理」という記事でもお伝えした通り、物理的なスペースの問題が実店舗ではどうしてもつきまといます。商品を陳列する棚のスペースは有限なのです。

ですから、次々発売される新作タイトルを扱うのと同時に、発売から時間がたった商品は残すものと、残さないものに分けていく必要性に迫られます。

では、どんな商品は残し、どんな商品の扱いを止めるのでしょうか?

一時期、DSの脳トレが大ブームになり、その後似たような脳トレ系のゲームが各メーカーから乱発される事になりました。

発売からしばらく立って、ブームが落ち着いてきた後、ではお店が残すソフトは何かというと、おそらく任天堂から発売された(元祖の)「脳を鍛える大人のDSトレーニング」になるのです。

脳トレ系の棚が他のカテゴリーの棚の幅が増えてきて、棚が手狭になっていくにつれ、いわゆる後発の3番煎じ、2番煎じといった商品は、お店は扱いをやめていくのです。特に発売から時間がたった後は、そういったソフトは売上自体も「元祖の商品」に比べてかなり落ちるケースが殆どです。ですから結局、一番売上のよい「元祖の商品」を残して、他のソフトの取り扱いをやめていく事になります。

脳トレ、で例を挙げましたが、これは他のカテゴリーの商品でも同じ事が言えます。

また、同じ事はゲームに限らず、実店舗、特にスペースが限られた店舗での小売業一般に言える事です。

このブログの「定番商品になる条件とは 」という記事で、ゲームズマーヤの秋谷店長が言った言葉、

「定番商品は、他に換えが効かない商品。お客様にとってはこれしかない、という商品なんですよ。」

というのは、つまり、2番煎じ、3番煎じの商品ではない商品が欲しい、それが結局定番商品としてお店は長期に扱い、売れ続ける商品になるという事なのだと僕は理解しています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分47秒 Tweet ゲーム開発を志す人、あるいは実際にゲーム開発を行っている人が陥りやすい罠。その一つは『すごいゲーム』を作りたくなり、作らないといけない、と思い込んでしまう事です。 (典型 […]

[続きを読む]ゲーム開発を志す人、あるいは実際にゲーム開発を行っている人が陥りやすい罠。その一つは『すごいゲーム』を作りたくなり、作らないといけない、と思い込んでしまう事です。

(典型的な「すごいゲーム」の例: EA Battlefield 3 プレイ動画

自分も元プログラマで、僕がナムコに入社したかったのも、入社して最初に業務用ゲーム機の部署への配属を希望した理由の一つも、当時3Dのゲーム開発ではナムコが最先端を走っていたから、というのがあります。

ですから、僕自身も「すごいゲーム」を作りたい、という気持ちはよく分かります。

同時に会社に入ってからの周りの要求も「すごいゲーム」を作るんだ、作らないと置いていかれる、他社に負けてしまう、というプレッシャーになってきます。

同時にハードの進歩に伴い、「すごい事」が出来るようになると、「すごい事」をやらないとダメだ、という思い込みが強くなってきます。

僕自身は、PS2発売の後くらいから、「本当にすごいゲームを作るべきなのか?」という事に疑問を感じ始めました。

(このあたりの話は、米光一成さんとの対談の「その1」で話をしています。)

『見た目がすごくなくても、技術的に優れていなくても、売れて、お客さまの満足も高い、というゲームが作れるはずだ。』

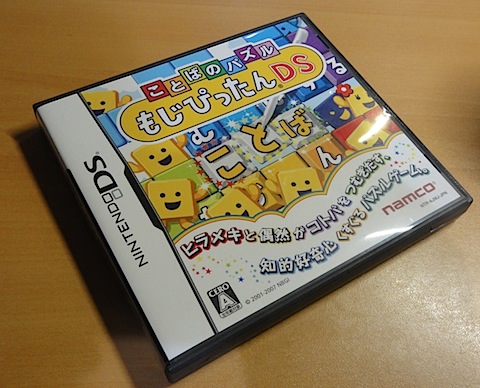

その考え方は、その当時の僕のスタンスでした。「もじぴったん」というゲームをプロデュースした経験から、今も変わらず持ち続けています。

『すごいゲーム』を作らなければならない、と思い込んでいるのであれば、一度その常識を「本当にそうだろうか」と考え直してみては如何でしょうか。

この話は、以前に紹介したゲームボーイの開発者でもある故横井軍平さんの『枯れた技術の水平思考』の話とも繋がります。横井軍平さんの話は、僕らが陥りやすいけど、本当はこうあるべきでは、という商品開発に対する考え方について「はっ」とさせられる事を色々教えてくれる気がします。

フィルムアート社

売り上げランキング: 29379

角川書店(角川グループパブリッシング)

売り上げランキング: 53318

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分30秒 Tweet 僕自身は実はTV番組は「殆ど」みないのです。 いや、いい番組はきっとあるんだと思うのだけど、時間的な効率を考えるとTVを見るなら本を読むほうがいいと思ってしまうのです。 […]

[続きを読む]僕自身は実はTV番組は「殆ど」みないのです。

いや、いい番組はきっとあるんだと思うのだけど、時間的な効率を考えるとTVを見るなら本を読むほうがいいと思ってしまうのです。

ただ、唯一、気に入ってる番組があってそれだけは録画予約してみてます。

録画して見てるので、少し前の回ですが「靴下屋」を展開するタビオ会長のインタビューを先日見ました。

非常に興味深かったのですが、特に小売店や製造メーカーに対する考え方に考えさせられるものがありました。

実はタビオは仕入れ価格の値切りは一切なし、工場が売りたい価格でタビオに卸すのだ。工場が儲かる=作り手がきちんと良質の靴下を生産しつつけることが出来るようにするためだ。これは川下の小売りでも同じ。店舗の半分はFCフランチャイズだが、最初の加盟料以外、月々支払うロイヤリティーは一切なし。良い靴下を売ってもらって、その地域できちんと生きていってもらいたいためだ。「この仕組みのお陰でやっていけているんです」と、親子代々に渡って続けるFC経営者が山と存在する。 資本関係も何もない中小工場・小売りと連携しあって生き残る奇跡の集団なのだ。「作り手、流通(卸)、小売り、お客、と全てがうまく行かないかんのや」と越智は主張する。(番組ページから引用)

振り返ってゲーム業界を見ると、果たして開発会社や流通、小売店等のパートナーにきっちり儲けさせる、という事ができているといえるでしょうか。

タビオ会長 越智 直正(おち・なおまさ) 氏 の座右の銘は、この方の商売に対する本質的な姿勢を表していると思いました。

利によりて行えば 恨み多し

日本経済新聞出版社

売り上げランキング: 39914

日本経済新聞出版社

売り上げランキング: 64902

[楽天ブックス]【送料無料】カンブリア宮殿 村上龍×経済人(2)

こちらもあわせてどうぞ

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- クリエイティブな『やる気』に関する科学。

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

この記事の所要時間: 約 2分2秒 Tweet 中古が売れれば新品も売れる、という話を以前の記事で行いました。 過去記事:中古が売れれば新品も売れる その一端の例になるかもしれない話をしようと思います。 僕が、あるゲーム […]

[続きを読む]中古が売れれば新品も売れる、という話を以前の記事で行いました。

その一端の例になるかもしれない話をしようと思います。

僕が、あるゲーム専門店のチェーン店に入った時の事です。

そのお店は店自体は比較的小さく棚も決して広いとはいえません。

扱っているのは中古がメイン。ゲーム専門店ですが、DVDソフトの中古も扱っています。

新作・準新作のコーナーに新品で販売するゲームのパッケージが置いてあるのですが、中古も新品も両方は置けないので、同じパッケージに新品と中古の価格が書いてあります。

そして、同時に中古の買取価格も、パッケージだったり、パッケージ側のPOPで書いてあります。

(中古販売をメインにしているお店は、発売と同時に買取価格を提示してある事が多いです)

見て回ってるうち、発売から1週~2週程度たっているあるゲームソフトの販売価格と買取価格が、

(新品)販売価格:4,800円

(中古)買取価格:4,300円

のようになっていたのです。これにはちょっと驚きました(中古販売価格は多分この二つの数字の間になるのだと思います)。

もちろん、新品が同じ値段帯の他のソフトの買取価格はずっと低いのです。

このソフトは発売後、口コミ等の効果もあって品薄状態がその後もしばらく続いていました。

お店としては、人気で殆ど買取がこないので、買取価格を上げて在庫を確保しようとしていたのかもしれません。

新品販売価格と中古買取価格の差が少ないという事は、お客様の目線で見ると、「欲しいけど買うか迷ってたが、遊んでダメだったら売りに来ればよいかも。買ってみるか」という心理が働く可能性があります。

逆に、中古の買取価格がすごく低くて、新品で買うより中古のほうがずっとお得な価格だったら、新品を買うのをやめて、中古を買ってしまうかもしれません。

多くのゲーム専門店では中古と新品を併売していて、店舗の広さによっては同じ棚で中古と新品を売っているケースが多々あるわけです。

そういう場合は特に、中古が売れていく事が新品も売れていく事に繋がる可能性が高くなるように考えています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分33秒 Tweet 前回の記事で、小売店の方は「売れるモノを売れるように扱い、売れないものは売れるようにはしない」という事を書きました。 過去記事:売れないものは売れるようにしない小売店の心 […]

[続きを読む]前回の記事で、小売店の方は「売れるモノを売れるように扱い、売れないものは売れるようにはしない」という事を書きました。

ここで一つ大事な事は、小売店は「発売前」にコーナー展開、つまり、どのタイトルを一番プッシュするかを決めるという事です。

プッシュするタイトルの場合、予約が始まる数ヶ月前から店内で目立つように展開します。

最近は予約専用のダミーパッケージ(注:実際に商品は入っていないディスプレイ用のパッケージ)があって目立つ場所に並べて予約を勧めたりします。

当然ですが、発売日の開店時にはその時の1押しタイトルのコーナーはできあがっています。

実際にお店で「売れるか売れないか」は大きくお店の取扱い方によって違い、それは「発売前に」もう勝負が決まっています。

ゲームの開発者は、「ゲームの中身がいかに面白いか、楽しいかどうか」でゲームの売れ行きが決まるように錯覚しますが、少なくとも発売すぐにお店が「売れるように」お店作りをしてくれるかどうかは、発売前に決まってる事をはっきり分かっている必要があります。

当然ですが、お店の人も力を入れるタイトルは「中身の出来」は勿論気にしています。

ですが、「売れそうにない」と思っているタイトルは「中身の出来」は同じようには気にしたりしない事を理解しておく必要があります。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分41秒 Tweet 小売店の方や関係者とお話させて頂いた後、プロデューサーとして知っているべき事を知らない事を痛感したので、無理にお願いしてゲームズマーヤで店員として働かせていただく事になり […]

[続きを読む]小売店の方や関係者とお話させて頂いた後、プロデューサーとして知っているべき事を知らない事を痛感したので、無理にお願いしてゲームズマーヤで店員として働かせていただく事になりました。

実のところ、一筋縄では行かなかったのですが、なんとか関係各所を説得して3ヶ月間、週に2回(木曜日と土曜日と記憶しています)、お店に立ってお手伝いをしつつ、色々と学ばせていただきました。

本当に貴重な体験で、ゲームズマーヤの秋谷さんはもちろん、色々と取り計らって頂いた方々に大変感謝しています。

さて、その機会に学んだ事は本当に沢山あるのですが、少しづつでも伝えていければと思います。多少情報が古い部分はあると思いますが、おそらく、今でも通用すると思われる事を中心にお伝えしようと思います。

さて、毎週通うようになって、まず大変だなと思ったのは、発売されるソフトは毎週変わる訳ですから、ほぼ毎週お店の模様替えをしている事です。

お店としては一番売れる、売れて欲しいソフトをお店で一番目立つ所に、目立つように置きます。そういうソフトは店頭販促物(メーカーから配布されるポスター、映像用DVD、POPと呼ばれる印刷物等)を使って、なるべくお客様の目を引くようにします。

しかし、ほぼ毎週新しいソフトが発売されるので、全てではないですが、毎週コーナー毎の場所の入れ替えをしたり、撤去したり、新設したりしています。

お店には物理的なスペースの制約がありますし、お店の中で多くの人に目が止まる「一等地」のスペースはさらに狭いのです。

目立つ場所に複数本の展示をするよりは、一番売れるものをドーンと置いたほうが目立つし、結果的にはトータルの売上は上がります。

なので、逆に売れない、とお店の人が思う商品は仕入れたとしてもあまり目立たない所へ置かれる事になります。そもそも、売れないと初めから分かる商品はそもそも「仕入れない」事も多い訳です。

(お店が1本も仕入れない事を俗に「ゼロ発注」といいます。業界の人なら聞いた事があるかもしれません)

これはほぼ、どのような小売業にも言える事ですが、小売店は一番売れる商品が一番売れるようにお店づくりをします。

売れないソフトをどうにかして売ろうとする努力をするのであれば、同じ労力を、売れるソフトがより売れるようにしたほうがお店としては売上利益をあげられるのです。

結果的に、売れるものはより売れ、売れないものはトコトン売れない、という状況が出来るのです。

ゲームを作っている立場からだと、何故自分たちの作ったゲームはお店でいいところに置いてくれないのか、せめて他と同等に扱って欲しい、と思ったりもするかもしれませんが、小売店からすれば「売れるモノを一番売れるようにする」事は当然の心理なのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 0分25秒 Tweet GameBusiness.jp の記事が「これ、本当にそうそう」と思ったのでご紹介します。 ゲームの文章術・・・平林久和「ゲームの未来を語る」第15回 / GameBus […]

[続きを読む]GameBusiness.jp の記事が「これ、本当にそうそう」と思ったのでご紹介します。

ゲームの文章術・・・平林久和「ゲームの未来を語る」第15回 / GameBusiness.jp

ゲームパッケージや広告、記事の文章には僕も色々言いたいことがあります。

よく見せたいのだろうけど、結果的に逆の印象を与えていたり、読む気にもならない文章になってるケースも多々。

このブログを2度以上読まれている方なら是非一読を。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分6秒 Tweet 皆さんは見たい映画のDVD( or Blu-lay )を「買う」派ですか?「レンタル」する派ですか? 映画のDVDを「買う」人もいるとは思いますが、おそらくですが、どちらか […]

[続きを読む]皆さんは見たい映画のDVD( or Blu-lay )を「買う」派ですか?「レンタル」する派ですか?

映画のDVDを「買う」人もいるとは思いますが、おそらくですが、どちらかといえば映画のDVDは「レンタル」する人のほうが多数なのではないでしょうか。

その理由は何故でしょうか?

映画DVDを買うのではなくレンタルで利用する、大きな理由の一つは「同じ映画は1度見ればいい、そんなに何度も見ない」という事なのではないかなと思います。何度も見たりはしないので、「買う」よりはお得という感覚です。

でも、同じ映画のDVDでも「買うほうがお得」なDVDもあるんです。

それは、例えば小さい子供を持つ親にとっての「子供に見せるためのビデオ」のDVDです。

小さい子供を持ってる親だと分かると思いますが「アンパンマン」とか「ウルトラマン」、ディズニーの映画なんかは、本当に何度も見せるはめになるので、レンタルではなく「買う」事を選びます。

いや、本当、DVDがすり切れちゃう位何度も見るわけです。

子供が「同じモノを」見たがる、というのはもちろんあるわけですが、親としては子供に「いつもの」DVDを見せている間は子供はおとなしくしているので、他に家事が出来たりする訳です。

子供の直接の世話から離れて家事がしたい、自分の事がしたい、と思う瞬間は、何度も何度もあるので、親からしても、手放せない訳です。

ここではあえて、レンタルの仕組みがあるビデオ(DVD)の話をしました。

ゲームソフトにはレンタルという仕組みは(国内では)ありません。

考えて見て欲しいのは、新品でゲームを購入した後、すぐ売りに行こうと思うのは「一度遊んだらもういい」からレンタルしたほうがいいと思うタイプなのか、「何度も使う」から買ったほうがいいと思うタイプのどちらなのか、という事です(もちろん人によってその判断は異なりますが)。

なかなか小売店からするとなかなか中古で売りに来てくれないタイプの商品と、中古が山のように来て困るタイプの商品がある訳です。

当然「中古が山のように来て困るタイプの商品」は、買い取り価格を下げて、中古の販売価格も下げ新品はリピート注文を控える事になります。

逆に中古がなかなか買い取りに来ずに、でも、買いたいというお客様は来る商品なら「新品で品揃えをしておこう」と小売店では考えるでしょう。

その違いは何故か?を考えると、少し「中古でも売れる」→「新品が長期で売れていく」の理由が分かるかもしれません。

こちらもあわせてどうぞ

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 中古が売れれば新品も売れる

- 中古でも売れていくためにはパッケージが重要

この記事の所要時間: 約 1分38秒 Tweet 前回の記事で、「中古でも売れていくゲームソフトは新品でも売れる」という事をお話しました。 過去記事:中古が売れれば新品も売れる 色々なしがらみもあって、ゲームメーカーが中 […]

[続きを読む]前回の記事で、「中古でも売れていくゲームソフトは新品でも売れる」という事をお話しました。

色々なしがらみもあって、ゲームメーカーが中古の流通を支援するような話は聞いた事がありません。中古が売れれば新品が売れなくなる、というのが大きな理由なのでしょうが、実は僕はそうではなく、中古でも売れていくゲームが新品でも長期間売れ続けるというのが実際なのではないかと考えています。

ではゲームソフトが中古でも売れる要件にはどのようなものがあるのでしょうか。

その要件にはいくつかあると思いますが、僕が持っている仮説をお話しようと思います。

中古でも売れていく条件の一つはパッケージで商品の魅力がよくアピールできている事だと考えます。

新品ゲームソフトが発売される時は広告宣伝等もメーカーが行いますし、店頭販促物(ex.ポスター、POP、店頭ビデオ等)も積極的に流します。

しかしながら、それらの販促物が中古ソフトで使われる事はまずありません。

店頭に何かないか探しに来たお客様が手にとって購入に到るまでに店頭で与えられる情報は、中古の場合、ほぼパッケージしかないといえます。

つまり、中古ゲームソフトが売れていくためには「パッケージ」の出来が大きな要因になるという事です。

これは新品ゲームソフトで、発売から時間がたった後にも同じ事がいえます。新品のゲームソフトも発売から暫くたった後に売れ続けるためにはパッケージの力が必要なのです。

ゲームズマーヤで働かせて頂きながら、発売から時間が経った後にも売れていくために必要な条件を考えると、最終的に販促物的に残るものはパッケージしかない事に気がつきました。

後に「もじぴったん」シリーズは「発売から時間がたっても売れる」「中古でも売れる」ためにパッケージについてはかなりコダワリを持ってデザインをしています。

(この話はまた近日詳しくできればと思っています)

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分43秒 Tweet ゲームソフトの店頭での売れ方のお話です。 過去エントリー:僕がゲームショップで働こうと思った訳 過去エントリー:厳しい新品ゲームソフトビジネス 過去エントリー:定番商品の […]

[続きを読む]ゲームソフトの店頭での売れ方のお話です。

新品ゲームソフトの売れ行きは中古ソフトの売れ行きとも強い関係があります。

今、殆どのゲーム専門店と呼ばれるお店は新品ゲームソフトと中古ソフトを併売しています。

発売時期の短期間しか売れない商品の典型的なパターンは、

- 発売後短期でパッと売れる

- その後新品の売れ行きがペースダウンする

- 中古が沢山同時期に買取が来る(同時期に購入されるのでクリアされて買取に来る時期も重なる)

- 中古の在庫が過剰になるので買取価格を下げ、販売価格も下げる

- 中古と新品の価格差が大きくなるのでより新品が売れない

- 新品の在庫がなくなれば(あるいは処分価格にしてなくして)再注文しない

というようなパターンです。

お店にとって品揃えは重要ですが、中古ソフトで沢山在庫がある商品は、新品の在庫が切れてもリピート(再注文)する事はほぼありません。価格差がある上に、売りにくい新品よりも中古で品揃えをすればいいという考えになります。

反対に、定番的に長く売れる商品は中古でも売れ行きがよいケースが多く、また中古の買取も少ないパターンが多いため、中古では常に在庫を揃えられないという事が起こります。

そういう中古商品は、お店でも値段は新品とあまり変わらない値付けになったりします。中古で在庫を確保したい場合でも、お店は買取価格を上げてきますから、新品との価格差が狭まってきます。そういう場合、近隣の新品で置いてあるお店で購入される確率があがるので、結果的に新品が売れていきます。

ですから、中古でも置いておけば売れる定番商品の場合、新品でも長期で再注文されて売れ続ける、というサイクルとなるのです。

では中古が売れる条件というのはどういう事でしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- 中古でも売れていくためにはパッケージが重要

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- 厳しい新品ゲームソフトビジネス

- 僕がゲームショップで働こうと思った訳

この記事の所要時間: 約 0分58秒 Tweet 未曾有の震災が起きた今、ゲーム業界を始めとしたエンタテインメントに関わる人達は、今何をやればよいのか迷う事もあるだろう。 僕は、胸を張って、エンタテインメントを送り出すべ […]

[続きを読む]未曾有の震災が起きた今、ゲーム業界を始めとしたエンタテインメントに関わる人達は、今何をやればよいのか迷う事もあるだろう。

僕は、胸を張って、エンタテインメントを送り出すべきだと思う。

大変な事態には、人間にはストレスがかかる。それにより非常時に体が反応して耐える、頑張る仕組みになっている。でも、それは短期的にだ。長期的には、そのストレスを解消してあげる手段が必要になってくる。

大人はまだいい。子供はそんなに我慢が出来ない。今すぐに必要なのは命をつなぐだめの支援だろうが、これから長期的には、例えば避難所生活が長引くのであれば、携帯ゲーム機や携帯電話のゲーム、アニメ等のエンタテインメントは子供達にとって必要なものになる。

もし、子供に遊び、娯楽がなかった場合、親に負担がかかる。ただでさえストレスが高い状態でなら、親の精神的なストレスは大変なものになってしまう。

ストレスを受けるのは被災地の人だけではない。

エンタテインメントはこんな状況だからこそ、必要とされるはずだ。

僕らはやるべき事をやろう。

こんな時にこそ、娯楽を提供する事が大事な事を僕らが忘れてはいけないと思う。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分34秒 Tweet ゲームショップは「定番商品」を求めているという話をしました。 過去エントリー:定番商品の必要性 定番商品とは、発売からしばらくたっても長く売れ続ける商品です。 ではどうい […]

[続きを読む]ゲームショップは「定番商品」を求めているという話をしました。

定番商品とは、発売からしばらくたっても長く売れ続ける商品です。

ではどういう商品が「定番」となるのでしょうか。

ある商品が定番になる条件にはいくつかあると思います。

ゲームズマーヤの秋谷店長は、そのひとつのヒントを僕にくれました。

「定番商品は、他に換えがきかない商品。お客様にとってはこれしかない、という商品なんですよ。」

秋谷さんが、僕に定番商品の話をしてくれたのは、一つには「もじぴったん」は定番商品に成りうる可能性を持っていたから、と話してくれました。

実際、僕がゲームズマーヤを訪れた時はPS2,GBAのもじぴったんの発売から数ヶ月後でしたが、どちらも新品で品揃えしていただいていました。

お店が定番商品を求めているという話は、僕自身が目指した方向性とズレていなかった事を再認識させる事になりました。

僕にとっては初めての家庭用ゲームソフトである「もじぴったん」PS2,GBAを作り始めた頃、ゲームが発売から3ヶ月経てば店頭からなくなるのが常識だった事に疑問を感じていたからです。

近いカテゴリーなのに、おもちゃ売り場では「人生ゲーム」等、何十年もお店に定番として並んでいる定番商品があるのに、ゲームではそれは非常識、という事が何か変だ、と思っていて、人生ゲームのように長く愛されて売れ続ける商品がゲームでも作れないかと思っていたからです。少なくとも発売から三ヶ月後にはどのお店にも置いてないのが普通、になるのはおかしい、と思っていたのです。

後に、秋谷店長にお願いしてゲームズマーヤの店頭に立たせていただいて、実際定番商品になるための条件は何か、という事について色々と学ぶことが出来ました。

その条件となるいくつかの要素についてまた伝えていこうと思います。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分26秒 Tweet 新品ゲームソフトの商売は小売店にとって非常に難しいという話の続きです。 過去エントリー:僕がゲームショップで働こうと思った訳 過去エントリー:厳しい新品ゲームソフトビジネ […]

[続きを読む]新品ゲームソフトの商売は小売店にとって非常に難しいという話の続きです。

以前のエントリーで述べたように、小売店は仕入れたゲームソフトが在庫になって値下げして売るしかない状況になると沢山売れたとしても利益が出ないのです。

そして自分のお店だけでなく、他店舗の在庫状況も実は気にしなければいけません。

仮に他店舗で在庫が多い状態であれば、自分の店舗が値下げしなくても値下げせざるを得なくなるからです。

一般の人はあまり知らないと思いますが、業者、業界向けのランキングの情報には「消化率」という項目があります。これは小売店が入荷した本数のうち、どのくらいが実際にお客様に売れたか、という割合を表しています。

タイトルにもよりますが、例えば発売から1週、2週たってこの消化率が低い(入荷本数は多いのにお客様に売れた本数は少ない)場合には、全国的に値崩れの可能性が高くなります。特に入荷本数が多くて、消化率が低く、定番的に売れる事が予想し辛い場合、値崩れ、在庫処分の可能性が高くなるわけです。

ですから、お店の人はあるタイトルが全国で何本売れた、その週で何位だった、という情報よりも「消化率」の事を非常に気にしています。

一概には言えませんが、消化率が低く在庫処分されるタイトルというのは、お店にとっては「期待していたが、期待はずれだった」タイトルという事が言えると思います。

期待される事は、メーカーにとっては悪い事ではありませんが、結局その期待に応えられなければ、信頼を失って、次回からは期待されなくなってしまうのです。

こちらもあわせてどうぞ

前回からさらに続きです。

前回のエントリーで述べたように、新品ゲームソフトの販売というのは、小売店にとっては非常に利益を出す事が難しい商売になっています。

そんな中でも、小売店にとって一番ありがたいゲームソフトはどんなものなのか。

僕がゲームズマーヤに初めて行った時に、秋谷店長は僕にこういいました。

「お店が求めているのは【定番商品】なんです。定番商品というのは、置いておけば発売から時間がたっていても売れて、お店は切らさずリピート(再発注)して常に品揃えしておくような商品。そういう商品をつくって欲しいんです。」

前回のエントリーで触れましたが、発売から短期間しか売れない商品は、仮に沢山売れたとしても売れ残ってしまえばお店にとっては利益にならない可能性が高い訳です。それよりも、発売から時間がたっても、長く売れ続ける定番的な商品のほうが、お店にとっては在庫になる心配が少ないため、安心して再発注でき、お店の売上、利益に貢献するわけです。

定番商品は、同時に、あまり新作で売れるソフトが発売されない時期でもお店の売上に貢献します。お店のひとつの悩みはお店の売上利益がゲームの発売スケジュールに左右されすぎる事です。

ゲームを開発している人に知ってほしい事は、全国ランキングで上位に来るような沢山売れる商品が必ずしもお店の利益には貢献していない、という事。そして、お店は長く売れ続ける「定番商品」を求めている事。逆に言えば、今発売されているゲームの殆どは定番商品になっていないという事です。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分57秒 Tweet 前エントリーでは僕が何故ゲームショップで働きたいと思ったかの理由をお伝えしました。 過去エントリー:僕がゲームショップで働こうと思った訳 新品ゲームソフトの販売は小売店に […]

[続きを読む]前エントリーでは僕が何故ゲームショップで働きたいと思ったかの理由をお伝えしました。

新品ゲームソフトの販売は小売店にとっては仕入れ原価が高い(定価の75%)、非常に利幅が薄く(店頭では新品ゲームソフトは少なくとも10%以上値引きされている)、かつお店が仕入れる時に買い取らないといけない(リスクは小売店が持つ)ため、利益を出すのは非常に難しいのです。

仮に20本仕入れて、1本売れ残ったとしてもお店としては利益は残らないどころか、アルバイト店員のバイト代が出せるかどうか。テナント料や電気代等の経費も考えるとお店としては利益は出ない。そんな商売なのです。

売れるまで、おいておけばいいじゃないか。

そう思う人もいるかもしれません。

しかし、在庫のソフトを売って現金化しない事には、次の月に発売されるソフトを入荷する事もできません。ですから、値下げして、損をだしても早く売ったほうがよい、という事になります。

仮に自分のお店が値下げしなかったとしても、他のお店が値下げしたら、結局のところ値下げせざるを得なくなります。

さらに問題なのは、当時の、そして今もですが、殆どの家庭用のゲームソフトは売れるのは発売からすぐの間だけで、ちょっとの期間の後はパッタリ売れなくなってしまう事です。在庫が少しでも残れば利益は飛んでしまいます。

かといって、仕入れる本数を絞りすぎると売上が上がらなくなってしまい、チャンスロスとなりますし、ある程度の本数を売らない事にはお店のテナント料、電気代やバイト代を稼ぐ事もできません。

メーカーが何十万本出荷して利益がでた、みたいな事を言っていても、お店で実際に起こっている事は仕入れた在庫が売れないために大損覚悟で価格を下げて投げ売りして、小売店はまったく儲かっていないなんて事はざらにあるのです。

(正直な所、お店が儲かったという事例のほうが少ないと思います)

僕は、そんな事も全然知らずにゲームを作っていました。

多分、業界にいる人の中でも、特に開発に携わる人でそんな事情を知らない人は少なくないだろうと思います。

実のところ色々複雑な事情があるのですが、小売店は少なくとも新品ゲームソフトの販売だけでは食べていけない、というのが実情なのです。

さて、明日以降も続きます。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分10秒 Tweet 僕がナムコでプロデューサーになってから最初に感じた事は、ゲームソフトを売る、という事について殆ど何も自分が知らないという事でした。 ゲームの開発をする、という意味ではそれ […]

[続きを読む]僕がナムコでプロデューサーになってから最初に感じた事は、ゲームソフトを売る、という事について殆ど何も自分が知らないという事でした。

ゲームの開発をする、という意味ではそれほど不安はなかったのですが、広告宣伝、販売、流通の仕組み、知らない事がたくさんあったわけです。

社内で色んな人に聴いてまわったけれど、結局の所、PS2,GBA版のもじぴったんを発売するまでは特にお店の実態がよく分からずじまいでした。

そんな時、ある方の紹介で東京の葛西にあるゲームズマーヤというお店の事を知りました。お店の話を聞いた後、一度お店に行ってみたい、そう思いました。

ゲームズマーヤは決して大きなゲームショップではありませんが、業界でも非常に有名なお店です。何故か。一番の理由は、店長の秋谷久子さんが、本当にすごい人だからです。

秋谷さんは、お店に来るお客様の顔も名前も、過去にどんなソフトを買って、いつ中古で売りに来たか、それだけでなく今何年生だとか、家族構成とか、恋人がいるかどうかとか、本当にあらゆる事を覚えているのです。

そしてお客様とのコミュニケーションも密で、お客様にも非常に信頼の厚いお店です。

その後、3ヶ月程、僕はゲームズマーヤで店員として立たせていただいて、その事をすごく実感しました(この時の話はまた別の機会にさせていただこうと思います)。

僕が本当にショックだったのは、それほど細かくお客様の事を分かっているゲームズマーヤでも、ゲームソフトの販売、特に新品のゲームソフトの販売ではやっていけない、という話でした。

新品のゲームソフトはお店が買取であり、利益率がそもそも低い事から、メーカーが売り逃げしてメーカーには利益が出ても、店頭では売れないソフトがあった場合、お店が損失をかぶる、赤字になる可能性が「ものすごく」高い、という事を、僕は知らずにゲームソフトの開発をしていたのです。

このあたりの数字的な話は平林和久さんのTweetがTogetterでまとめられているので、そちらを参照して頂きたいと思います。

僕は、お店の事をもっと知る必要性を感じました。

それがプロデューサーの仕事をしながら、ゲームショップに店員として立たせていただこうと思った理由です。

これから何度かに分けて、僕がお店について学んだ事を書こうと思います。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分3秒 Tweet 2月5日(土)に福岡コンテンツ産業振興会議主催のデジタルコンテンツ応用セミナーで講演をさせて頂いたのですが、最後に流したYoutubeの動画、説明が足りなかった気もするので […]

[続きを読む]2月5日(土)に福岡コンテンツ産業振興会議主催のデジタルコンテンツ応用セミナーで講演をさせて頂いたのですが、最後に流したYoutubeの動画、説明が足りなかった気もするので(いまさらかよ、というのは無しでw)再度ご紹介しようと思います。

(職場で見てる方、音がないと意味がわからないので、音が聞ける環境で是非)

普通のゴミ箱に楽しさを演出する「音」を追加しただけ、と思えるかもしれませんが、ゴミ箱にこういう仕掛けをする事で、皆がいつもよりゴミを拾って捨てるので、結果的に周りが綺麗になる、というのがキモな訳です。

僕はゲームデザインの「楽しさ」を生み出す技術は、もっと世の中の役に立てると思っています。これはわかりやすい例かと思い紹介しました。

このシリーズは他にもいくつか。

こっちはもっとゲームっぽい。

他にも色々ありますので、よかったら元のサイトもどうぞ。

こちらもあわせてどうぞ

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- 多分世界で一番有名なアイデアの本

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- クリエイティブな『やる気』に関する科学。

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

この記事の所要時間: 約 3分22秒 Tweet 先日、ワンピースのゲームの開発で有名なガンバリオンの山倉社長をはじめとした数人と会食をしました。 ワンピース アンリミテッドクルーズSP(発売日未定) posted wi […]

[続きを読む]先日、ワンピースのゲームの開発で有名なガンバリオンの山倉社長をはじめとした数人と会食をしました。

売り上げランキング: 58

売り上げランキング: 349

ガンバリオンの企業のビジョンは「永く愛されるゲームを作る」という事。

実は僕が「もじぴったん」に取りかかる前から、自分はどんな商品を作りたいのか、という事を考えて10年以上前にたどり着いたのが「永く愛されるゲームを作る」という事でした。

当時、家庭用のゲームソフトというのは、発売から1ヶ月もしたら宣伝も何もしない、3ヶ月たったら店頭からなくなっている、というのが殆ど常識でした。僕自身は、その常識にものすごい違和感を感じていたわけです。

もじぴったん開発当時インタビューを受けたりした時に、僕が必ず永く愛される商品の例に出していたのは「人生ゲーム」でした。

「人生ゲーム」は、どんな小さい街のおもちゃ屋さんにも必ず置いてあるし、発売から何十年たっても売っているわけです。小さい頃に遊んだと思っていたのに、大人になったら今度は子供と一緒に遊べる。

おもちゃの世界では普通なのに、ゲームの世界では普通ではない。

僕はそんな「永く愛されるゲーム」が作れないのだろうか、と思っていました。

「もじぴったん」を作り始めた時、10年後にも遊ばれているというイメージがはっきり沸いたのを覚えています。

僕は少なくとも10年は愛される商品にしたい、とそう強く思いました。

ガンバリオンさんでのゲームを開発する姿勢は、驚くほど僕がとったアプローチと近いものでした。

そして、実際にお店で定番商品となり、永く売れ続ける、そして永く愛されるゲーム作りに成功されていると感じました。

社長の山倉さんは、元々はゲームショップの店長をしていたそうです。

僕は、ああ、なるほど、と思いました。

お客様に近い所にいてゲームを見ていた事。お店の本当に必要にしている商品、つまり定番商品=「永く愛されるゲーム」を開発すべきであること。そのために必要な条件がいくつもあることを知っている事。

お話していて、共感できて、少し時間を忘れて遅くまでお話しました。

楽しかったのもあるし、とても印象深い時間を過ごせました。

もし、今新しいゲームを作っているとして、「10年後も変わらず、もしくは今以上に愛される商品になっているか」という問いは、多分意識しなければしないと思います。でも、一度問い直す価値のある自分たちへの質問であると僕は思っています。

![それいけ!アンパンマン ザ・ベスト みんなだいすき!アンパンマン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31R2QMQ6VDL._SL160_.jpg)

![ディズニープリンセス コンプリートBOX (期間限定) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61DqflcvSuL._SL160_.jpg)

最近のコメント