この記事の所要時間: 約 3分30秒 Tweet 僕がプロデューサーになった時は、元々開発しかやった事がなかったのでとにかくモノを売るとはどういう事かをゼロから学ばないといけませんでした。 もちろん最初は、社内で色んな方 […]

[続きを読む]僕がプロデューサーになった時は、元々開発しかやった事がなかったのでとにかくモノを売るとはどういう事かをゼロから学ばないといけませんでした。

もちろん最初は、社内で色んな方に聞きまくって、「常識的」なやり方を聞くわけですが、いわゆる「ゲリラ」をやらないとダメなことを覚悟していました。

単に「普通の」販売、販促、宣伝手法を知ってそれをやっても、当初の低予算では大きな効果を出す事は難しい事は分かっていたからです。

これはどんな会社でもそうかもしれませんが、そこそこうまくいっている組織では、そういった新しい、多少奇抜に思える販売手法のようなものに対して「保守的な力」が働きます。

今までと違うやり方でやりたい、と思っていても「前例がない」「これまでのやり方で問題ない」と返されて、社内の壁に阻まれる事があります。

なので、その時に僕がとった「作戦」の一つはライバル会社が何をやっているかを研究する事でした。

この時に一番の情報源になったのは、「店頭」でした。

当たり前の事ですが、店頭では他社の販促物ややろうとしている事が分かります。毎週店頭に行き、新製品のパッケージやPOP、プロモーションビデオ等をずっと観察していました。それに対するお客様の反応も見ていました。

そうすると、「自社はやっていないが他社はやっていて効果を上げていそう」な事を発見する事ができるのです。

その事を持ち帰って、「XXX社はこんな事をやっているが、うちでも出来ないか」という相談をする事によって実現する方法を模索したりしていました。

その一つが名刺型の販促物だったりします。名刺サイズの販促物がある所で配られているのを見て、目立ち具合は劣るけど「持ち帰りやすさ」はある、と思い、WEB体験版のアピールになるのではないか、と考えました。

残念ながらはっきり効果があったかは分かりませんが、後に体験版のページのアンケートでこのカードを見て来た方がいたので多少なりの効果はあったことが分かりました。

(手元に残っていたので画像表裏です)

今ならQRコード等を使う手もありますね。

ある時、ゲームショップで体験版、といいつつPC用のCD-ROMが配られていて、なんだろう、と思ったら「逆転裁判(GBA)」の体験版CD-ROMでした。

(先にWEB版の体験版(FLASH)がある事を知らなかったのですが、多分それが遊べるCD-ROMだったのだと思います)

体験版、といえば普通、その製品と同じプラットフォームで作られるのが当たり前でしたから、この手があったか、と思いました。

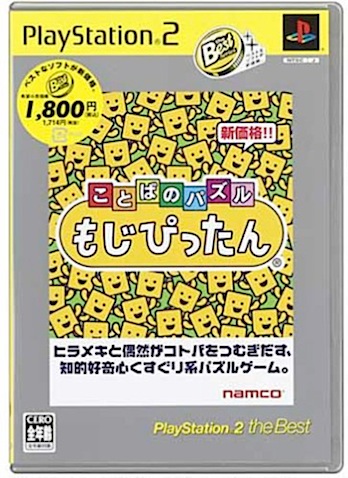

後に、これをヒントに「もじぴったん」もWEBで体験版を作れないか、と考え、実際もじぴったんPS2 BESTの際にWEBで遊べるようにするのですが、それは逆転裁判の前例を知っていたからです。

(ご参考)逆転裁判シリーズ最新作「逆転検事2」ページ(体験版公開されてます)

(ご参考)「ことばのパズル もじぴったん」体験版ページ (対戦のおためしもあります!)

今、ある会社が店頭でやっている事を業界全体がマネして欲しいと思う事があるのですが、写真で説明出来るようにしてから紹介するつもりです。

多分お店の人なら分かるかも、ですね。

さて、まったく余談ですが、毎日.jp で作家の「宮部みゆき」さんが好きなものを紹介していたのですが、その中に「ことばのパズル もじぴったんDS」が!

http://mainichi.jp/enta/book/hondana/news/20101128ddm015070006000c.html

なんだか涙でそうになりました…

宮部みゆきさんのファンなもので(笑)。ありがとうございます。

売り上げランキング: 1749

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームソフトでのパッケージの重要性

- 現場を見ないと本当に起こっている事がわからなくなる

- お店は『3番煎じ、2番煎じ』のソフトから置かなくする

- 売れないものは売れるようにしない小売店の心理

- 自分の業界以外のアイデアを盗む

この記事の所要時間: 約 2分56秒 Tweet 前回のエントリーで、アーケードゲーム(ゲームセンター等に置かれるゲーム機)開発の良さについて、お客様が自分達の商品で遊ぶところを企画開発する人が直接見ることができる事を挙 […]

[続きを読む]前回のエントリーで、アーケードゲーム(ゲームセンター等に置かれるゲーム機)開発の良さについて、お客様が自分達の商品で遊ぶところを企画開発する人が直接見ることができる事を挙げました。

過去エントリー:アーケードゲーム開発の良さ(1)

それによって、商品を生み出す人のモチベーションが高くなる事が一つの良さだと思います。

もう一つ、今こそアーケードゲームの開発の文化の良さを見直すべきと考える理由があります。

それについて少し説明しましょう。

アーケードゲームがヒットする条件の基本は下記のような事です。

- 見ているだけで、最初に100円をお客様が入れたくなる事。

- 一度遊んだら、また100円をお客様が入れたくなる事。

- 日を変えてもまた繰り返し遊びたい、と思わせる事。

100円で1ゲーム、というコインオペレーションの場合、おおよそ目安があって、100円1プレイ、およそ3分が適当とされていました。

長く遊べたほうが満足してもらえるかもしれませんが、ゲーム機の元を取るためには3分程度でもう一度100円を入れてプレイしてもらうというスタイルです。

この事がゲームデザインに大きな影響を与えています。

「お客様は理解できないものは買わない」というエントリーを書きましたが、最初にお客様に100円を入れてもらうためには「理解」してもらわないとダメなので、複雑でない、ルールや遊び方はすぐに理解できる事が求められました。

過去エントリー:お客さまは理解できないものは買わない

何をするゲームなのか、どういうルールなのか、どう操作すればよいのかは、100円を入れる前に理解できる必要性がありました。

同時に、プレイを始めたら、1分で面白さが分かり、3分程度でゲームが終わる頃にはもう100円を入れたくなっている、という事が求められます。

しかも、遊ぶたびに新しい発見があり、またやりたい、と思わせる必要がありました。

多くの人に遊んでもらい、なおかつ何度も遊んでもらうという事が基本です。

結果的に、シンプルで分かりやすく、すぐに面白さが伝わる上に、何度も遊びたくなる奥深さ、がゲームデザインの中心となるようになっていました。

そんなのは昔の話でしょ、と思うかもしれません。

しかし、今は例えばiPhoneのアプリのゲーム等で求められている事は同じ条件ではないかと思うわけです。

シンプルで分かりやすく、すぐに面白さが伝わる上に、何度も遊びたくなる奥深さ。

無料や100円程度のゲームがあふれている状態では、この条件を満たす事は非常に大事です。

ルールや遊び方を理解するだけで何十分もかかっていては、仮にそれを覚えればものすごく面白かったとしても、多くの人はその前に遊ぶのを止めてしまいます。

無料のゲームがあふれている現状では、最初1分触った時点で「容量の無駄」と思い、パッと削除、そして二度と遊ばない、という事が普通になります。

家庭用ゲームの場合、アーケードとは遊ぶ時間が違うのだから、同じ事は要求されていない、と思うかもしれません。

確かに重みは多少違うかもしれませんが、僕自身は「もじぴったん」の経験からも、シンプルで奥深い、すぐに楽しさが伝わる事がヒットの要因の一つになると思っています。(詳しい話はいつか別のエントリーでするつもりです)

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分34秒 Tweet プロデューサーになってから、小売店の方と直接お話ができるチャンスが何度かありました。僕としては知らない事だらけでしたから、話は本当に新鮮でした。 その最初の頃に、あるゲー […]

[続きを読む]プロデューサーになってから、小売店の方と直接お話ができるチャンスが何度かありました。僕としては知らない事だらけでしたから、話は本当に新鮮でした。

その最初の頃に、あるゲーム専門店を経営している方に僕が言われたのはこんなことでした。

「現場(小売店)では、ある種嫌みを込めて開発の方を『上流』というんです」

何故「上流」なのでしょうか。

川の上流から濁った水を流されたら、下流も確実に濁ってしまうように、上流の開発が売れないゲームを作って流通に流されても、下流の小売店ではどうしようもない、という意味なのだそうです。

売れないものは、残念だけどお店でどんなに努力しても売れていかない。お店としては同じ努力をするなら売れる商品がより売れるように目立たせたり、ディスプレイを作ったり、PVを流したりして仕掛けたほうが断然お店の売り上げ利益はあがる訳です。

そして、売れないものばかりを流されたら、小売店は無策、苦しくなるだけです。

そして、もう一つ、嫌みを込めて上流、という理由は、上流である「開発」が一番お客様から遠い、という事なのです。

開発者はゲームのことは自分達が一番よく知っている、と思っているかもしれませんが、直接お客様に接して、お客様の買う、買わないを直接そばで見ているお店からすればお客様の事を知らなすぎるように「上流」にいる開発者の事が見えているのだと思います。

その後も、小売店の方と直接お話ができるチャンスが何度かありましたが、その度に重要な示唆を頂きました。

言われた事を確かめるために店頭観察を続けて、知らなかった事実を沢山発見して自分達がいかにお客様から遠い所にいるかと言う事を思い知らされました。

ゲームを企画開発する僕らが、実のところ一番お客様の事を知っているのが本来の姿だと思います。

そこに大きなギャップがあると僕は考えています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分16秒 Tweet パッケージのゲームソフトは、 遊んでから買う訳ではなく、買ってから遊ぶ のが基本です。 もちろん一部体験版を遊んでから購入したり、知人友人に貸してもらって遊んでから購入を […]

[続きを読む]パッケージのゲームソフトは、

遊んでから買う訳ではなく、買ってから遊ぶ

のが基本です。

もちろん一部体験版を遊んでから購入したり、知人友人に貸してもらって遊んでから購入を決める例もあるでしょうが、それは実のところ一部です(体験版がダウンロードで無料で配られている昨今でも、お客様は興味があるタイトルしかダウンロードしない)。

映画でいうと、映画はお金を払ってから見るわけで、映画を見てからお金を払うわけではないのと同じなわけです。

ゲームを作っている人は、そのゲームの中身の事を知りすぎています。どんなモードがあって、どう面白いかも知っています。

しかし、それはゲームを自分自身で体験しているからです。

何も知らないお客様にとっては、その商品を買うとどんないい事があるのか、どう楽しいのか、そしてお客様がそれを魅力的に感じるかで購入される可能性が初めて出てくるのです。

ゲームソフトのパッケージは、購入される場合は、殆どのケースでお客様が購入直前に見るものですし、購入を迷っている場合等には、それが購入の大きな決定用意になる事もあります。

またそれだけでなく、店頭で、知らなかったタイトルに触れるきっかけにもなるお客さまにとっては重要な情報源なのです。

ですから、パッケージで商品の魅力を購入前にちゃんと伝えられていなければ、当然だけどお客様に購入される可能性が大きく落ちてしいます。仮に遊んでさえもらえれば魅力的が伝わって、口コミでさらに売れる可能性があったかもしれなくても、それさえ潰してしまうことになります。

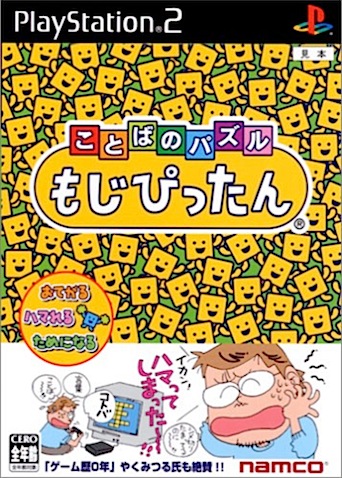

PS2版のもじぴったんでは、BEST版の発売時に(中身はまったく変えなかったのに)パッケージ、広告、価格を変えただけでまったく売れ行きが違いました。

デザインを変更したパッケージをお客さまが店頭で手に取られて購入に直接結びつくのも自分の目で見た僕は、家庭用パッケージソフトでのパッケージの重要性を再確認しました。

(発売後1年半で5万本出荷)

↓

(発売後1年半で30万本出荷)

もちろん、売上が上がった効果の要因の全てがパッケージの変更によるものではありません。

しかし、いくつかの理由から、パッケージの変更が売上を大きく左右している事を僕は理解しています。

同時に多くのソフトがゲームの中身の開発は頑張っているのに、明らかにパッケージには無頓着である事は非常に残念に感じます。売れ行きを決めるのはいかに購入前に知ってもらい魅力的に感じてもらうか、だからです。

中身をいくら作り込んでも購入して遊んでもらえなければ意味がありません。

その意味でパッケージの重要性をプロデューサーは認識をする必要があります。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分46秒 Tweet ゲームのパッケージに帯をつけるというアイデアを実行に移したきっかけになった出来事がある。 10年以上前の事だが、彼女(今の妻)を連れて、ゲームショップに行った時の話だ。 […]

[続きを読む]ゲームのパッケージに帯をつけるというアイデアを実行に移したきっかけになった出来事がある。

10年以上前の事だが、彼女(今の妻)を連れて、ゲームショップに行った時の話だ。

ちなみに妻はゲームにはまったく興味がなく、ゲームショップに自発的に来る事もない。

当時のPS2の棚(100以上のタイトルを展示)の前で、妻に「興味あるとかやってみたいと感じるゲームある?」と聞いてみた。

妻はうーん、と悩んだ後、「ボクは小さい」というタイトルを選んだ。しかも、だいぶ消極的に。

棚の下の方にあって売れていそうな感じではなかったし、僕自身も一応知ってる、位のタイトルだった。

妻にどうしてこれを選んだの?と聞いてみたら、

「これ以外は、何のゲームだかさっぱり分からない。見当もつかない。」

と答えた。

改めて棚を見ると、タイトルは横文字、しかも意味がよく分からないタイトル、デザインはアニメ絵のキャラクターが勢ぞろい、的なものばかりだった。

もちろんその棚にはゲームの世界では有名なブランド、誰もが知ってるようなタイトルももちろんあった(有名すぎて白地にタイトルだけというパッケージだったけど)。

しかし唯一、このゲームだけは「小さい主人公が家の中で活躍するゲーム」とタイトルと絵で中身が理解できたから消去法的に選んだ、という事だったらしい。

僕がこの時に学んだ事は、自分は知り過ぎていて、お客様は「何も知らない」という事を前提に考えないといけないということだった。

お客様視点になる、という事の一つは「何も知らない人の立場で見たらどうか」という事である。

業界に入っていろんな事を知ってくると、実はこの「知らない人の立場になる」という事は訓練をしないと難しい。

ゲームの続編を作る時に、「前作はお客様は知っている」という前提で全部もの作りをしてしまったりするのだ。

パッケージに「前作よりXXがパワーアップ!」とかパッケージに書くけど、知らない人は何の事か分からないという事を普通にしてしまう。

自分達の作っているものがそうなっていないか、今一度見直して見てはどうだろうか。

こちらもあわせてどうぞ

- お店が気にする「消化率」の話

- 小売店は「発売前」にコーナー展開を決める

- 現場を見ないと本当に起こっている事がわからなくなる

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- お店は『3番煎じ、2番煎じ』のソフトから置かなくする

この記事の所要時間: 約 2分2秒 Tweet 店頭観察はやる気さえあればすぐにできる。ここで言う「店頭」は何も自分の業界の店だけに限らない。 自分が普段買い物するコンビニ、飲食店、スーパー、書店…. 実の所 […]

[続きを読む]店頭観察はやる気さえあればすぐにできる。ここで言う「店頭」は何も自分の業界の店だけに限らない。

自分が普段買い物するコンビニ、飲食店、スーパー、書店….

実の所、他の業界では当たり前なのに、自分の業界では当たり前ではなく誰もやっていないアイデアを見つける事は店頭観察における発見の中でも重要な事だ。

僕は書店が好きでよく書店に行く。

ある時、書籍の場合、小説でも実用書でも、キャッチコピーや有名人の推薦文等が書いてある「帯」がある事が常識なのに、ゲームのパッケージの表面にはタイトルロゴと絵以外は何も書いていない、という事に疑問を持った。

パッケージのゲームのほうが値段は高く、買わないと中身がわからない。比べて書籍は、立読みで中身が分かるにも関わらずだ。

その事がずっと引っ掛かっていたので、僕がプロデューサーになった時には、ゲームのパッケージにも帯をつけようと考えていた。

実際パッケージの制作の話になった際、紙の帯をつける事を検討したのだけれど、製造過程の問題でそれは無理、という事になった。

結局帯の代わりに印刷表面に白いスペースを確保して、デザインをお願いする事にした。

帯の部分には最初、ある方に推薦文を書いていただこうと思っていたのだが、諸事情により実現せず。困っていた時に、文章でなくイラストで魅力を伝えてはどうかという話になった。結果やくみつるさんに帯にゲームの推薦イラストを書いてもらう事になった。

結果PS2のパッケージはこんな感じになった。

裏話をすると、イラスト案としては、今思えばずっともじぴったんの魅力を伝える案が先にあったのだが、若気の至で、ダメだしをしてしまったのだ。やくみつるさんが試しに遊んでみたら思わず徹夜して原稿を落とす所だった、という話を聞いて感動して、そのハマリ具合を是非イラストに、とお願いした。

いや、もう恥ずかしい。

やくさん、ゴメンなさい。

その後、ウリにするキャッチコピーや、カテゴリ名をかなり長い時間をかけて練り直していたので、ベスト版発売時には以下のようなデザインになった。

やくさん、ゴメンなさい(再)。

—–

話がそれたけど、この例は書籍業界の常識をゲーム業界に持ち込んだものだ。

同じように他の業界で売上を伸ばすために普通に行われているアイデアを持ち込む事は出来ないかを考えながら店頭を観察するとよいと思う。

普段の買い物の時に意識すればいいだけの話ですしね。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分11秒 Tweet お客様を知る、ということはプロデューサーであるかないかに関わらず、商品に関わる人には重要である。 しかしながら、実際に調査をかけて実態を知ろうとすると色々とお金も手間もか […]

[続きを読む]お客様を知る、ということはプロデューサーであるかないかに関わらず、商品に関わる人には重要である。

しかしながら、実際に調査をかけて実態を知ろうとすると色々とお金も手間もかかるという事は確かにある。

店頭観察は、その意味で、時間さえ作れば誰でも今すぐ始められる。お店ではお客様の行動、店頭の実態、品揃え、店舗の工夫、その他色々な情報を「無料」で見る事ができる。

ただ漫然と見ていても発見は少ないだろうが、店頭での事実を見て、それが「何故」なのかを繰り返して考えて仮説を発見していくという目的意識を持っていれば、いくつもひっかかる事が出てくるはずだ。

それらの「ひっかかる事」がはっきり何故なのかがその場で分からない事も多々あるが、何度も繰り返して同じ店を観察したり、他店舗と比較してみることで、新たな気づきと、それが何故なのかの仮説は得られるはずだ。

店頭観察が大事だ、という事を教わったのは、何もマーケティングを教わってからという訳ではない。

僕がナムコに入社した時から、先輩から「とにかくゲームセンターに行け」という事を口酸っぱくいわれ続けていた。(今はどうなっているか知らないけれど)ナムコでは新人は入社したら開発で採用されても職場に配属されるゲームセンターで店員として2ヶ月ほど研修して「現場」を知る事を大事にしていた。

中途社員で入社して、ゲームセンターでの研修を受けないままの当時プログラマだった僕は、お店はそれなりに見に行っていたが他社のゲームがどんな技術を使っているかとか、どんなゲーム性のゲームなのか、というような作る側の視点でしか見ていなかった。

しかし、何度も足を運ぶうちに、意外な事に気づいたりした。

例えば、カップルで来た女性が体感ゲーム機を遊ぶ時に、持っているカバンを置く場所に困っている様子。地面には置きたくないけど、筐体の上には置きにくい。

4人通信対戦のレースゲームで、お財布から小銭を出すのに手間取ってしまい、4人みんなでレースするつもりが1人取り残されて、一人プレイになってしまいがっかりしている様子。

ゲームセンターはお客様が実際に遊んでいる「現場」なので、その気になれば商品開発、サービス向上にすぐに役立つ仮説は様々手に入るはずだ。

もし、商品企画をする立場の人間で、現場に足を運ぶ習慣を身につけていないなら、今すぐ店頭観察を始めるのがいい。

何度も店頭を訪れる事で、ヒット商品を作るのに役立つ生の情報を得られるはずだ。

できれば経営者にも数字ばかりの「シジョウ」だけでなく「いちば」=「現場」に足を運ぶ習慣をつけて欲しいのだけれども。

最近のコメント