この記事の所要時間: 約 2分26秒 Tweet 僕はナムコ(現バンダイナムコゲームス)時代に、自分でゲーム開発のシゴトもしながら、新人から中堅、中途社員まで、社内での研修講師をしていた経験があります。 意外に思われるか […]

[続きを読む]僕はナムコ(現バンダイナムコゲームス)時代に、自分でゲーム開発のシゴトもしながら、新人から中堅、中途社員まで、社内での研修講師をしていた経験があります。

意外に思われるかもしれませんが、まったく同じ研修をして、例えばワークショップを行った際に、明らかに成果を出せるのは実は入社したばかりの新人さんです。

僕自身も、これには驚いたのですが、研修を重ねて、ワークショップの発表などを聞いているうちに、どうやらいくつか大きな要因がある事がわかりました。

ひとつは、入社したばかりの新人さんは「会社の中で一番お客様に近い」という事です。

参考記事:上司や先輩の言う事を疑え

市場分析をするための研修をやると、それは明確に分かるのですが、新人さんはやり方さえちゃんと教えれば、あくまでお客様の視点に近い形での分析ができるのです。

ところが入社年数が長くなった人にまったく同じ分析をやらせると、「業界の仕組み」とか「ゲームの中身(のしかも細かい所)」が売れた、売れないの主因ではないかと分析をしがちで、何故お客様が買わなかったのか、という所について場合によっては的外れな分析を行うケースが多くあったのです。分析には「客観性」が必要なのですが、それが抜け落ちるケースは少なくありませんでした。

もう一つは、新人さんのほうが、研修をやった時に真剣に自分で何かを吸収しようという姿勢で参加をする傾向が強いというのもあります。

逆に入社して数年たった社員は、現場の仕事があるのに、上司に無理矢理参加させられた、という感じで参加する人も少なくなく、そもそも研修への積極参加の意欲が新人より低い、という事がおきます。

元々、僕が社内で新人研修の講師をやり始めたのが、当時ナムコにコンサルティングに入っていた先生が「新人から教えなさい」と言った事がきっかけだったのですが、まったく同じ研修を入社年度別に行った事で、先生が言われていた「新人から研修を始める」という意味が理解出来た気がします。

この記事の話は、「新人の強み」が主題ですが、裏を返せば「ベテランの弱み」でもあります。

ベテランになればなるほど、「社内」や「業界」の常識に毒されて、実は見方を変える必要がある事に気がつかなかったりします。

もし、あなたがそうなりたくなかったら、あるいはそうなってしまっている自分を変えたかったら、なるべく外の人と接触を持って、話を聞いて勉強し続けるように心がけて下さい。

繰り返す事で、自分の世の中での立ち位置とか、見えてなかった世界、他人が持っている価値観、そういう大事な事が見えてくると思います。

バロメータは、「社内が色々変だ」という事に気づくがどうか、です。

ただ、「変である」事がその会社の存在価値を支えていたりするので、「変である」=「ダメだ」「悪い事」ではない事は付け加えておこうと思います。

久々の更新ですが、ぼちぼち更新しますのでよろしくお願いします。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分5秒 Tweet 仕事とは何か、についての多くの人のイメージは「お金をもらうために、いやな事を我慢して人に言われた事を仕方なくやる」というものでしょう。もし、あなたが自分の仕事にそういうイメ […]

[続きを読む]仕事とは何か、についての多くの人のイメージは「お金をもらうために、いやな事を我慢して人に言われた事を仕方なくやる」というものでしょう。もし、あなたが自分の仕事にそういうイメージを持っていないとしたら、それは今の世の中では「ごく限られた」幸運な人なのかもしれません。

仮に自分がゲームを作る事を仕事にしたいと思い、運良くゲーム業界に入れたとしたとしても、結局のところ「売上げが…人月が…利益が…決算が…」というのが仕事の大事な方針を決める優先になってしまっていて、そのために長時間働いて頑張るのだけど、実際そういってお金のために、といって働いてきた結果が、むしろ全く逆効果で、売上げも利益もあがらず、という事もまったく珍しい事ではありません。

皆さんに立ち止まって考えてほしいのですが、もし、あなたが働いている事の目的が「自分の給料」や「会社の利益」や「株主」のため、つまりお金を稼ぐ事が第1だ、という事であったとしたら、「じゃあ、今あなたがゲームを作るという事はそのために最適な手段なのか」という事です。

確かに、会社組織にとって、お金を稼ぐ事はとても大切な事ですが、それが一番の目的ではないはずなのです。

むしろ、お金を儲ける、稼ぐ、回す事は、その組織、あるいはその組織に属する個人にとってもっと別の意義がある事のための手段に過ぎないのではないでしょうか。

同時にゲームを作る事そのものもあくまで手段であって目的ではないはずです。

過去記事:プロ故に「ゲームを作る」が目的化する罠

ある仕事をやろうと思った時、「この仕事をやる事で1円もお金が入ってこないと分かっていてもやるべき、やりたい、と感じるか」という問いは、本当に自分にとって、そして世の中にとって意義のある仕事を見つけるための自分への質問となるのではないでしょうか。お金でない、「意義」を自分がやろうとしている事へ見いだす事は、自らのモチベーションへも繋がりますし、逆に「やらなくてよい事」に気がつき、本当に大切な事へエネルギーを費やすための一歩になるはずです。

参考記事:会社の役に立っても社会の役に立たない?

こちらもあわせてどうぞ

- 人を喜ばせる快感を知ったらこの仕事は辞められない

- 商売で本当に大事なのは「売上・利益」より「信頼」

- 「始める前に」見極める力

- 人間中心のエンタテインメントの創造を

- 会社の役に立っても社会の役に立たない?

この記事の所要時間: 約 2分11秒 Tweet 会社に入社して、活躍の場が出来るという事は働く本人にとって大変素晴らしい事だと思います。入社したばかりで右も左も分からない状況だと、かえって迷惑をかけているのではないかと […]

[続きを読む]会社に入社して、活躍の場が出来るという事は働く本人にとって大変素晴らしい事だと思います。入社したばかりで右も左も分からない状況だと、かえって迷惑をかけているのではないかと感じたりするかもしれませんが、そこを乗り越えて、会社の中で役割の一つを果たして回りから助かっている、という感覚を得られるようになったら、会社で働くという事に充実感を感じる事ができるでしょう。

実際の所、あくまで個人的感想ですが、会社の中で役に立っている実感を得る所までいける人は、実はそんなに多くないのかもしれません。場合によっては入社何年たっても会社の中で役に立てない感にさいなまれている人のほうがむしろ多いかもしれません。

そんな状況の中で、あなたがもし、幸運にも会社の中で役に立っているという実感が持てていたとしても、実は「社会の役に立っているか」という視点で自分の仕事をよく考えてみたほうがよいかもしれません。

例えば、あなたが制作に関わったゲームが製品になって、確かにその製品の完成には自分が大きな役割を果たせたとしても、その製品が「商品」としては小売店の方には「売れない、損をした」と思われていたり、購入したお客様からは「期待外れだった」と思われていれば、社会にとって役に立っているとは言えないかもしれません。

そして、会社にとっては役に立ったけど、結果的に社会には役に立たない、という事の結果は長期的に見れば会社の信頼度を落とし、自分自身にも跳ね返ってくるという事になります。

僕が結果的に一人のゲームプログラマからプロデューサーに(自分から進んで)なったのは、組織の中で役に立つだけではなく、自分の仕事がちゃんと世の中の役に立つ所まで責任を持って仕事をしなければ、という思いからでした。

もちろん、そういった広い視野を持つためには、経験も勉強も様々な努力も必要です。簡単な事ではない事は僕自身が経験している事ではあります。

ある程度ベテランになり自分が上手く働けている、と感じている人にこそ、会社の中でそこそこ役に立っていて、給料もそれなりにもらっているから満足、というところで落ち着いてしまっていないか、自分のやっている事はちゃんと社会の役に立っているか、という事について疑問を持ってみる事は必要な事なのではないでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分39秒 Tweet もし、この記事を読んでいるあなたに大切な人がいて、本当に喜んでもらいたいと思ったとします。 その人にプレゼントを贈る時、どちらのほうが相手に喜んでもらえると思いますか? […]

[続きを読む]もし、この記事を読んでいるあなたに大切な人がいて、本当に喜んでもらいたいと思ったとします。

その人にプレゼントを贈る時、どちらのほうが相手に喜んでもらえると思いますか?

- 相手に「何が欲しい?」と聞いて欲しいと言われたものを渡す。

- 本人に渡す事を黙っておいて、本人が本当に欲しかったものを本人に聞く事なく、察してサプライズで渡す。

もし、ピンとこなかったら、受け取る側の気持ちになってみてください。

どちらのほうが、嬉しいと感じるでしょうか。

おそらく、もし本当に欲しいものだったら、前者より後者のほうが受け取った側の喜びは大きいでしょう。

あなたにとってプレゼントを渡す相手が大切な人であればあるほど、おそらく後者を選択すると思います。

確かに、前者の手段のほうが確実に「欲しい」ものは渡せるかもしれません。

でも、「喜んでくれるかどうか」を基準にしたら、相手に予想していなかった形で渡す事で、喜びは何倍にもなるのではないでしょうか。

商品開発において、一度皆さんにやってみて欲しいのは、「商品を大切な人のプレゼント」として考えてみるという事です。

ゲームという商品開発においては、確かに「ゲーム」というモノが欲しいとお客様は思っているのかもしれませんが、実は「驚き」をプラスしたおもてなし、エンタテインメントを「言葉では言わないけれど」お客様は期待しているのではないかと思うのです。

エンタテインメントの世界では、商品そのものにも驚きが必要である、という事プラス、見せ方そのものにも「いい意味での」驚きが必要なのだと僕は思っています。ただ、この事は少し忘れがちなので、今開発している商品がプレゼントで渡す相手が大切な人だったら、という意識を持ってみる事で、「客が欲しいと言ったものを出せばいい」という姿勢から、もう一つ上のおもてなし(エンタテインメント)を提供できるようになるのではないかと考えています。

参考過去記事:エンタテインメントには驚きが必要

こちらもあわせてどうぞ

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- 料理によってクリエイティブ能力が高まる

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

この記事の所要時間: 約 2分1秒 Tweet 僕が小学校4年の時、最初にパソコン(当時はマイコンと言われていた)に触りはじめたきっかけは、ずばりゲームがやりたかったから、でした。当時はまだファミコンというものもなく、ゲ […]

[続きを読む]僕が小学校4年の時、最初にパソコン(当時はマイコンと言われていた)に触りはじめたきっかけは、ずばりゲームがやりたかったから、でした。当時はまだファミコンというものもなく、ゲームを遊ぶために、近所のデパートのパソコン売り場に足を運び、お店のパソコンにゲームのプログラムを打ち込んで、それでゲームをしていたものです。

それから後、プログラムの事が分かってくると、今度はパソコンを触るのは「ゲームを遊ぶ」事よりも「ゲームを作る」事が目的になっていきました。そのまま、僕はゲームプログラマとしてナムコに就職しました。

「ゲームを作る、という以上に面白いゲームはない」

これはゲーム業界で働いている人の中に少なくない感じ方だと思います。実際ナムコの中でも、同様の事を言う人は少なくなかったように記憶しています。

ただ、この「ゲームを作るという事自体が非常に楽しい」という事がプロ故に陥りやすい「罠」なのだと今は思っています。

プロにとっては、ゲームを作るという事は「手段」であって「目的」ではないのです。

ゲームという手段を使って、お客様に楽しんでもらう、喜んでもらう、という事が本来の目的なのですが、ゲームを作るという行為があまりにも「楽しい」ため、この事を常に意識していないと「手段の目的化」が起こってしまいます。

お客様に「楽しんでもらう、喜んでもらう」ためには「買ってもらう」「(無料であっても)目にとまって最初に遊んでもらう」必要がある訳ですから、「ゲームを作る」という事を目的にしてしまうと製品として完成はしたけど、商品としては売れない、お客様に満足してもらえない、という事が簡単に起こってしまいます。

このような事は、おそらく他の業界でも珍しくない事だとは思います。ただ、僕自身の個人的な体験から言っても、ある程度の自由度を持たされたゲーム作りのプロセスの楽しさは、思わず本来の目的を見失わせる位に麻薬的な部分があり、プロとしてゲームを作る上で特に陥りがちな罠だと思います。

プロデューサーやディレクターの役割の一つは、そういう楽しくてうまく回っているように感じている時にも「それは本当にお客様のためなのか?」という事を皆に問い直す、という事だと考えます。

言い換えると、「手段が目的化しないように、ちゃんと本来の目的をきっちり意識して、それを全ての判断基準にする」という事です。

過去記事: 目的を常に考える

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分30秒 Tweet 僕がナムコ在籍時、ある自分が立ち上げた技術研究プロジェクトが、そこそこ動いてデモが出来る状態になった後、所属部署の偉い人に見てもらう機会がありました。 デモを作ったものは […]

[続きを読む]僕がナムコ在籍時、ある自分が立ち上げた技術研究プロジェクトが、そこそこ動いてデモが出来る状態になった後、所属部署の偉い人に見てもらう機会がありました。

デモを作ったものは、インターネットに接続するある機械(ゲームではないがエンタテインメント的なものの試作)で、その偉い人の受けもよく、さらに上の人にも見せよう、という事になりました。

その偉い人(現バンダイナムコホールディングス社長の石川さんなんですが)も、中々気に入ったようで、当時のナムコの役員にも是非見てもらおうという事になりました。

当時の社内では、単なる技術研究が役員クラスまで見てもらえる事は殆どなく、僕は非常にうかれていました。

当然、製品化したいという気持ちはありましたし、これはいけるのではないか、そう思っていました。

役員の方々の反応も上々で、「これは社長に見せましょう」となりました。

つまり、まだ技術検証段階の試作品をナムコ創業者の中村雅哉社長(当時)に見せるという事になった訳で、僕はその時は(今までの反応から)、よい反応が得られるに違いない、と思い込んでいました。

スケジュールがなかなか合わなかったのですが、いよいよその日が来ました。

僕は一通りプレゼンをして、中村雅哉さんにも触ってもらおうとしました。

しかし…中村雅哉さんは、触るよりも前にダメな理由をいくつか挙げてこういいました。

「こんなのは、君のマスターベーションみたいなもんだよ。」

突っ込まれたのは、今までにない機械だったので、どこにどう設置して、収益のあげ方をどうするのか、というような事を言われていたような気がします。

「気がします」というのは実の所、色々ショックすぎて、前後に言われた事をあまり覚えていないからです。

後で、上司から「きっと社長も虫の居所が悪かったんじゃないか」と言われました。

しかし、あまりにも悔しすぎて、その後会社で号泣した事を覚えています。

しばらく、何も手につかない日々が続きました。

不思議に思われるかもしれませんが、僕はあの時、中村雅哉さんにあのような言い方をされた事を本当に感謝しています。

特に、技術者出身だった僕は、「開発者のマスターベーション」になってしまうモノを作りがちだったのかもしれません。言われた当時はショッキングな言葉でしたが、今になってみると、あの時中村雅哉さんが言いたかった事が分かる気がしています。

その後、何か新しい事をやろう、と思った時も「これは開発者のマスターベーション」になっていないか、という事を自分に問いかけるようになりました。

商品企画・開発をする上で、自分たちだけが面白い、と思うものを作ってしまわないようにする事は簡単にできそうで、実は難しいのです。

僕が、プロデューサーとして、お客様の立場にたって、あるいは小売店や流通、プラットフォームメーカーの立場にたって考えなければいけないと思い、実際にそのように行動が出来ているのは、「あの一喝」のおかげだと本当に思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- 5年後、10年後にも遊ばれている事が想像できるか

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ハイテクよりハイタッチ

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

この記事の所要時間: 約 1分45秒 Tweet 大学で行われるイベントでゲスト講演をした時のことです。 講演の参加者は殆どが学生だったのですが、講演が終わって質問の時間になったのですが、逆に僕から気になってる事を聞いて […]

[続きを読む]大学で行われるイベントでゲスト講演をした時のことです。

講演の参加者は殆どが学生だったのですが、講演が終わって質問の時間になったのですが、逆に僕から気になってる事を聞いてみました。

「ゲーム業界にこれから入るのって不安じゃないですか?どんな事を不安に感じてますか?」と。

想像はしていましたが、この事についての問題意識は非常に高い事がわかりました。

学生にとってはとても深刻な話です。

ゲームの事は好きだし、ゲームを作るお仕事はしたい。

だけど、ゲーム業界にそもそも入れるのか、入ったとしても働き続ける事ができるのか。

業界に明るい未来はあるのか。

講演が終わって休憩時間になった後、何人かの学生が僕のところに来て、今のままではゲーム業界には未来がないのでは、と口々にいうわけです。

単なる素人考えではなく、学生は学生で自分の将来について真剣に考えているわけです。まだ業界に入っていないからこそ、傍目八目で客観的に冷静に分析できて見えてる部分もあります。

15年以上、ゲーム業界で働いて、今フリーになって強く感じているのは今後ゲーム業界で一線で働き続ける事は並大抵の事ではなく大変厳しい、という事です。

これからゲーム業界に入りたい、と思う人に一つだけアドバイスするなら、ゲームを作る仕事につかなくても活躍できるよう色々勉強して欲しい、という事です。ゲーム業界で働けなくても、役立つ知識をつけておいて欲しい。

人に負けない専門性と共に、どこでも役立つ知識を持っている。

むしろ、今はゲーム業界もそういう人材を求めていると思うのです。

こちらもあわせてどうぞ

- 今のゲーム業界に足りないのは「クリエイティブ」と「アイデア」

- ゲームを遊ばない、という努力の訳

- 失敗からなかなか学べない理由とその対処法

- 市場が縮小しているのは誰のせいか

- プロ故に「ゲームを作る」が目的化する罠

この記事の所要時間: 約 2分24秒 Tweet ある日の夜、会社での仕事が遅くなり、終電で帰宅する事になりました。 駅に降りた人はまばらで、いつものように駅から坂を下って自宅に向かっていました。その坂はカーブになって先 […]

[続きを読む]ある日の夜、会社での仕事が遅くなり、終電で帰宅する事になりました。

駅に降りた人はまばらで、いつものように駅から坂を下って自宅に向かっていました。その坂はカーブになって先が見えない感じになっているのですが、カーブの先の人たちがなにやら横をみつつ…でも、そのまま坂を下っていくのが見えてなんだろ?と思って坂を下っていきました。

近くまで行った時、その正体に気がつきました。

道の横に置いてあったゴミらしきものに火がついて燃えていたのです。

煙が出ていて、炎も見える感じでした。

しかし…僕以外の人は横目では見るけれど、何もせずに通り過ぎていったのです。

僕は急いで近くの深夜営業をしている弁当屋に駆け込んで、バケツに水を入れて貰い、それで消火をしました。少し手間取ったのもあったのか、戻ってきた時には少し火に勢いがあり、バケツ一杯では消せないかと思ったのですが、その後、弁当屋の方が、追加で水を持ってきてくれてなんとか消し止めました。

これは僕が実際に体験した事です。

僕は「火が怖い」と思うよりも「問題があるのが分かっているのに皆が通り過ぎる」という事に怖くなりました。

その時の通り過ぎていく人の心理はどのようなものなのでしょうか。

- 「誰かがなんとかしてくれるだろう」

- 「自分は疲れてるんだ、関係ない」

- 「ほおっておいても大したことにはならないだろう」

- 等…

正直な所、よく分かりません。

多分、この記事を読んでいる皆さんは「それはおかしい」と思うでしょうが、現実そういう事が起こる訳です。

「火事」という、滅多に起こらない事で起こっている事ですが、似たような事は実は皆さんの身の回りで沢山起こっています。

会社の中にそこらに転がっているボヤ(問題)を見て見ぬふりをする事は実は珍しくなく、後で大きな問題となる事があっても「自分の責任ではない、自分の仕事の範囲ではないから対処しなくてもよい」と思ってしまうのです。

まだ現場で働いていない方は意外に思うかもしれませんが、後に大きな問題になる小さな問題は、現場に近ければ近いほど気づくのです。組織でいえば、偉い人は大きな炎になってからしか気づかないのです。場合によっては、その時には手遅れ、という事も珍しくありません。

そういう問題を見つけた時、仮に新人さんであっても少なくとも、心理的な抵抗があるのは分かっていつつ、「声を上げて」欲しいのです。自分では解決できない問題の場合だって多々あるでしょう。でも、「わかってたけど、黙ってた」は結果的に問題を大きくしてしまう事がある事は覚えておいて欲しいのです。

関連記事:上司や先輩の言う事を疑え

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分4秒 Tweet サービス業では「お客さまに言われる前にやる事が基本」というお話をしました。 過去記事:言われる前に、が価値を産み出す 「言われる前にやる」という姿勢は、サービス業に限らず本 […]

[続きを読む]サービス業では「お客さまに言われる前にやる事が基本」というお話をしました。

過去記事:言われる前に、が価値を産み出す

「言われる前にやる」という姿勢は、サービス業に限らず本当に「価値」を生み出すためのシゴトをするためには大事な事なのです。

会社に入社して部署配属されたばかりの新人さんは、最初はとにかく先輩や上司に言われた事をこなすので精一杯だろうと思います。

しかし、段々慣れてきて少し余裕が出てくるようになった時にも、シゴトとは言われた事、指示された事をやる、というだけの事と思ってしまいがちです。

こういう考え方に慣れてしまった人は俗に「指示待ち人間」と呼ばれます。

言われた事をやるのがシゴト、と思い込んでしまっている人は他人からの指示がないと何もしなくなる訳です。

本当に価値のあるシゴトをする人は、「言われる前に」現場の問題に気付き、言われなくても解決のための行動を取るのです。報告が必要であれば、報告し、すぐに対応が必要なら自分の判断で対応して解決する。自分達だけでは解決が難しく助けが必要だったら助けを求める。

本当にシゴトができる人は「人から指示されなくても状況に応じて適切な行動をする」事が身についています。

一方で「言われた事は全部やったのに、何で評価が上がらないんだ」という人が会社の中には少なからずいます。

しかし、「言われた事をちゃんとやる」のは「当たり前」なので、マネージャーや管理職からみれば高い評価は付かないのです。むしろ、指示しないと動かない、働かない人はマネージャーから見ればやっかいな存在なのですが、シゴトは言われた事をやる事だと思い込んでいる人は、「指示をしない上司(マネージャー)が悪い」とまで言い出す事すらあります。

マネージャーからすれば、そういう人に「言われなくてもやるべき事を自分で考えてやる」人以上の評価は付けられない訳です。

これからエンタテインメント業界で働こうという方、今エンタテインメント業界で働いている方には、この「言われる前に」の姿勢は特に大事です。

何故なら、現場でやるシゴトはいわゆる決まり切ったルーチンの比率は少なく、クリエイティブが必要とされる、場合によっては今まで一度もやった事がないシゴトをこなさないといけない訳です。そういう職場では、「指示待ち」ではなく、問題に気づいたら皆が適切に行動するように心がけないと、取り返しが付かない状態になってしまう事が簡単に起こってしまうからです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分38秒 Tweet あるお客さまが、ある飲食店にランチを食べにお店に入ったのだけど、なかなか注文を取りに来ない、水も出てこない。 ちょっとイライラして「すみませーん!」とお店の奥にいる店員に […]

[続きを読む]あるお客さまが、ある飲食店にランチを食べにお店に入ったのだけど、なかなか注文を取りに来ない、水も出てこない。

ちょっとイライラして「すみませーん!」とお店の奥にいる店員に声をかける。

お客「すみません、お水と、あと注文いいですか?」

店員「今お持ちします」

店員さんは水を持ってきて、注文を取りました。

飲食店では、ある意味、珍しくない光景ではあります。

しかし、この時お客さまが感じているのはどういう事でしょうか?

TVのドキュメンタリー番組で、ある大手の飲食店チェーンの社長が「サービス」について語った事が印象深く、覚えています。

「サービス業は【言われる前に】お客さまがやって欲しい事をやるのが基本。お客さまに言われてからやったら負けなんです」

サービスがよいお店に入ると、お水は少なくなったらサッとウェイターがさりげなく注ぎます。アルコールを飲んでいれば、飲み終わった頃に「お飲み物どうされますか?」とやってきます。注意深く観察していると、タイミングも会話の途切れ目等、うまく配慮している事に気づきます。

以前の記事に、僕らはゲームメーカーではなくサービス業と心得るべきではないか、という話をしました。

ゲームにおいても、「お客様に言われてから」やる事は「サービス業としては負け」なのではないかと思う事があります。むしろ、お客さまに言われる前にさりげなく、お客さまが不満にならないような配慮をしてある。

面白い事に、そういった、実は非常に配慮が行き届いたゲームは、お客さまは自然に操作し自然に遊んで楽しむ事ができるので、うまく配慮がしてある事はお客さまは気づかないのです。

「おもてなし(=Entertainment)」とは実はそういうものかもしれません。

言われる前に、が価値を産み出すのは商品やサービスに限りません。

次回、その話を少ししようかと思います。

こちらもあわせてどうぞ

- 会社の中でも「言われる前に」が価値を生む

- ゲーム「メーカー」でなくサービス業と心得る

- 「始める前に」見極める力

- ただ「遊んでもらいたい」だけが動機だった

- トップの言う通りにするのがメンバーの努めとは限らない

この記事の所要時間: 約 1分31秒 Tweet ナムコが上場した時の話を在職中に社内の方から聞いた事があります。 企業が上場する際、「製造業」「サービス業」「金融業」等の業種のどこかに属する訳ですが、ナムコが上場した際 […]

[続きを読む]ナムコが上場した時の話を在職中に社内の方から聞いた事があります。

企業が上場する際、「製造業」「サービス業」「金融業」等の業種のどこかに属する訳ですが、ナムコが上場した際、当時の社長の中村 雅哉氏(現バンダイナムコゲームス 名誉相談役)は「製造業」ではなく「その他サービス業」として上場した事に、大変に喜んだ、という話を聞きました。

ゲームを制作して販売している会社の人は自分たちのことを「メーカー(製造業)」だと思いがちです。

でも、僕自身の考えとしては、実はゲームを作っているのではなく、もちろんお皿(ディスク)を作っているのでなく、ましてデータを作っているのではなく、お客様の生活の中の楽しさ、おもてなしを提供している「サービス業」という自覚を持つ必要があるのではないかと思います。

特にパッケージゲームソフトはお客様から遠く、直接接客をしている訳ではないので「サービス業である」という発想は生まれにくいのかと思いますが、本来コンピューターとメディア(媒体)を通じて提供するべきものは、心遣いであり、おもてなし(=エンタテインメント)なのではないでしょうか。

今あるゲーム商品は、確かにお客さまとは距離があり、間接的にしか「おもてなし」を提供できていないかもしれません。

しかし、僕らが働く目的は「ゲーム」作りではなく、お客様に生活の中の楽しさ、喜びを提供するという事、と考えるべきで、間接的であり、距離があるからこそ、より強くその意識を持つべきなのだと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分50秒 Tweet 不思議な事に、このゲーム業界においては、失敗事例には事欠かないはずなのに、同じ失敗がずっと繰り返されているように思います。 業界内、でもそうですが、同じ社内でも、あちらの […]

[続きを読む]不思議な事に、このゲーム業界においては、失敗事例には事欠かないはずなのに、同じ失敗がずっと繰り返されているように思います。

業界内、でもそうですが、同じ社内でも、あちらのプロジェクトでやった失敗と同じ事が他のプロジェクトでも起こってしまう(原因は一緒)、という事は珍しくありません。

何故、そのような事が起こるのでしょうか。

失敗の事例がクローズアップされないのは、この業界だと10本のうち1本でもヒットを出せば(商売上)全体的には回ってしまう、という事も事情としてある可能性はあります。

(最近はそんな打率にはならないので、苦しんでいる所は苦しんでいますね)

それに人間は、自分が失敗したとしても、なかなかそれを認めたくない、という心理を持っているものです。

素直に失敗を認められる人はなかなかいません。

同時に、本人がそれが何故失敗したかを理解していたとしても、自分が犯した失敗については多くは語りたがらないものです。

結局の所、失敗した事とその理由は、深く分析される事もあまりなく、結果的に同じ失敗が繰り返されている、というのが今の状態かもしれません。

では、どうしたらよいのでしょうか。

あくまで持論ですが、失敗の事例は「他人様」から学ぶ事にする、のがよいのではないかと思っています。

自ら、あるいは自分の組織の失敗の原因を追及するのは、精神的にも辛い作業になり、無理な理由、言い訳を生み出しやすく、間違った答えを引き出しかねないのです。

「他山の石」という言葉があるように、客観的に見る事が出来る同業他社の事例(失敗例、そして成功例)を十分に研究する事で、何が失敗の原因だったのか、我々はどうすべきなのかを学び取る事ができるのではないかと、これまでの自分自身の経験上からも思います。

もちろん、自らの失敗から学ぶ事も重要です。

しかし、それが心理的に難しいのであれば、あえて「他山の石」に学ぶ事(事例研究)する事は悪い手段ではない、と考えています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分3秒 Tweet ゲーム商品・サービスの企画開発をしている人、これからしようとしている人に問います。 そのゲーム商品開発をする時、そのゲームが5年後、10年後にどうなっているかをイメージして […]

[続きを読む]ゲーム商品・サービスの企画開発をしている人、これからしようとしている人に問います。

そのゲーム商品開発をする時、そのゲームが5年後、10年後にどうなっているかをイメージして企画開発しているでしょうか?

おそらく殆どのゲームを開発している人は、今取りかかっているゲームを完成させる事に手一杯で、YESと答えられないでしょう。

あるいは、その商品が、発売されてすぐにどれだけ売れるか、が大きな関心事で、5年後、10年後にどうなっているかをイメージして仕事はしていないと思います。

(リアルに言うと5年先、10年先に、自分がゲーム業界に残れているか、も怪しいものです)

でも、特に新しいブランドの商品開発を企画・開発するのなら、そのゲームが5年先、10年先も(形は変わっているかもしれないけれど)「遊ばれている事」は少なくともイメージしたほうがいいのではないかと思います。

以前の記事で、「永く愛されるゲームを作る」という事を僕自身が目標にしている事をお伝えしました。

関連記事:永く愛されるゲームを作る

あくまで直観でしたが、「もじぴったん」の試作が出来た後すぐから、5年先、10年先にも「もじぴったん」が遊ばれている事はイメージしましたし、イメージが出来た事を記憶しています。

「もじぴったん」は新しい遊びには違いなかったですが、5年後、10年後の人も楽しめる「普遍性」のようなものを感じられたからです。

加えて言うなら、僕自身が携帯電話を開発していたので、将来的にそういうデバイスとの相性はきっとよいはず、という予見もあったのです。

もじぴったん. – NamcoBandai Games Inc.

実際、もじぴったんの開発を始めてから10年たって、今も「ブランド」が残り、遊ばれている事を嬉しく感じます。

ここまでの認知があがるゲームになるとは正直思っていませんでしたが…

僕がここで言いたいのは、5年後、10年後に売れているゲームになる事、とは少し違います。もちろん、そうなるのが一番なのですが。

だけど、そのゲームが「新しい遊び」であると同時に「5年後、10年後にも普遍的に遊ばれている」ものであるかどうかをイメージできるか、そうでないかは、新しいゲームを企画開発しているなら一度は考えて、イメージする事をやったほうがいいのではないか、思うのです。

それが5年先、10年先にも売れているゲームになる、愛されているゲームになる最低条件なのですから。

こちらもあわせてどうぞ

- 『開発者のマスターベーション』にしない

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

この記事の所要時間: 約 1分49秒 Tweet 辞める1年位だったか、企画の新人に企画者としての心得の研修をする機会があったわけですが、僕がその場で言ったのは「上司や先輩の言う事は必ずしも正しいとは限らないから、疑って […]

[続きを読む]辞める1年位だったか、企画の新人に企画者としての心得の研修をする機会があったわけですが、僕がその場で言ったのは「上司や先輩の言う事は必ずしも正しいとは限らないから、疑ってかかれ」ということでした。

会社組織というのは、その組織独特の文化とか、明文化はされていないけど不思議なルールのようなものがあります。

新人で入社すると、あるときは「え?」というようなルールがあったり、先輩や上司から「こうしなさい」「こうするものです」と言われた事が、不思議だったり、ちょっと納得がいかなかったりするものです。

しかし、大抵の場合、職場に配属されて1年も経つとすっかりなじんで、入社したばかりに感じていた「違和感」が薄れてなくなっていきます。2年目、3年目になると、今度はその会社のルールを後輩の新人に教える事になる訳です。

もちろん、会社の中でのルールや仕事のやり方というのには、それが出来たそれなりの理由というのがあるはずです。

しかし、新人さんの目で「おや?」と思う事は、もしかしたら大事な事なのかもしれない、という事です。

僕は、もしこれを読んでいるのがまだ入社したての新人さんであれば、会社の事で違和感を感じた事は「メモを取っておく」事をお勧めします。同時に「どうして違和感を感じるのか」についてもとっておくとよいです。

会社に入社する新人は、実は会社組織の中で一番「お客さま」「消費者」感覚に近い人なのです。

だから、感じる違和感の原因のいくつかは「消費者感覚」と「会社感覚」のずれによるものが原因である可能性があります。

残念ですが、一端組織のルールに慣れて、それが常識化してしまうと、自分の常識は簡単に疑う事ができなくなるのが人間というものです。

もし、あなたが新人でないなら、常に会社の方針や上司の言う事は本当に正しいかを疑う、自分で考えてみるクセをつけるための訓練を欠かさずにしないと、自分達がやっていることがうまくいかない原因がよくわからない、という事になってしまうでしょう。

自分の日常の仕事を客観的に見る、というのは簡単なようで、実は非常に難しい事なのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分47秒 Tweet 「中村さんは、ゲームの開発者なのにお店で働いてみるなんてすごいですね」みたいな事を言われる事はよくあります。 しかし、今になって思うと、僕自身は何か特別な事をしようと思っ […]

[続きを読む]「中村さんは、ゲームの開発者なのにお店で働いてみるなんてすごいですね」みたいな事を言われる事はよくあります。

しかし、今になって思うと、僕自身は何か特別な事をしようと思った訳ではなかったと思います。

「もじぴったん」が実際にゲームとして遊べるようになって強く感じた事は「こんなに面白いゲームが出来たんだから、沢山の人に遊んで欲しい」という、ある意味開発者としての強いエゴが全ての原点だったと思います。

結果的にプロデューサー制が始まるのがちょうど家庭用のもじぴったん(PS2,GBA)のスタート時期だったので、プロデューサーにさせて欲しいとお願いしてプロデューサーになるわけですが、その時の気持ちは、とにかくお客さまに買って頂いて遊んで頂ける所まで自分が出来る事はなんとかしたい、という気持ちだったと思います。

特に「もじぴったん」は当初社内でも知らない人が多い位のマイナー商品、マイナープロジェクトでしたから、プロデューサーという職についてから、ではどうやったらお客さまにパッケージを手にとって選んで頂けるのだろう、今自分に出来る事は何だろうとずっと考えていたわけです。

その結果、マーケティングの勉強をする事、流通やお店の事を知る事を製品開発そのものと平行してある意味「必死に」やったわけです。

だけど、原点は「もじぴったんを遊んで欲しい、遊んだ人にイイネ!、って言って欲しい」というそれだけの話でした。

これはある意味「私利私欲」だと思うし、ゲーム開発者だったら皆持ってる望みなのではないかと思います。

もし人と違うところがあるとすれば、「自分が納得できる所まで頑張ってみる」「前例がなくてもやるべきだと思えばやってみる」事を自分の性格的な部分もあってやってみた所だけではないかと思います。

ゲームを開発している人に、自問自答して頂きたいのは「どんなに素晴らしい、面白い、楽しいゲームを作っても、お客さまに遊んでもらえなかったら意味がない」という事です。

そういう、コダワリを持ってゲームを作っている人にこそ、お客さまの手に届くまでに本当に必要な事を少しでも伝えられたらと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分47秒 Tweet 大きな組織に1社員として勤めていると、会社の大きな方針などについて、納得がいかない、あるいはそんな事をするべきではない、と思うような決定がトップでなされて、でも「サラリー […]

[続きを読む]大きな組織に1社員として勤めていると、会社の大きな方針などについて、納得がいかない、あるいはそんな事をするべきではない、と思うような決定がトップでなされて、でも「サラリーマンなんだから仕方ない」と諦めて言う事に従う、というような事は、ある意味日常的に起こります。

(そんな事はうちの組織では起こらない、という人がいたら一度話を聞かせて下さい)

中には明らかに「そんな事をしたらお客は怒るのでは?」と思うような事でも、「決定だから」といって結局実行に移されて、予想通りお客さまの反感を買う、みたいな事も起こっているのではないでしょうか。

これは、どこか特定の会社という訳でもなく、どの会社組織でも起こっている事だと思います。

不満がありつつも、トップに言われた事だから仕方ない、と黙って実行し、その不満は飲み屋でぶちまける、というのはどのサラリーマン社会でもある話です。

ただ、僕自身は、トップの言う事にただ従うだけ、というのはメンバー(社員)の努めとは限らないのではないかと考えています。

「自分の責任になってしまう」「方針を批判すると自分の身が危うくなってしまう」「組織の中の立場が危うくなれば自分の生活が危うくなる」そういう心理が働いて、結局黙って言われた通りにする事を選んでしまうのも分かりますが、その結果、特にお客さまに不利益が生じる事になれば、会社の信頼が落ちて、結局自分に跳ね返ってくる事になってしまうのです。

過去に起きた、内部の問題を隠蔽したりして結果的に消費者に不利益を生じさせた事件は幾度となく起こっていますが、ある意味その心理が引き起こした事だとも言えないでしょうか?

本来組織があるべき姿は、例え末端の社員であっても「おかしい」という事は「おかしい」と言えて、では「どうすべきなのか」を議論し、実行に移せる組織なのだと僕は思っています。

ここでは大きな会社組織、のお話を例に挙げましたが、もっと小規模な、いわゆるプロジェクトの中でも同じ事が言えます。

そちらのほうが、身近で「使える」話かもしれませんね。プロジェクトの中での話は、また別に。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分30秒 Tweet 僕自身は実はTV番組は「殆ど」みないのです。 いや、いい番組はきっとあるんだと思うのだけど、時間的な効率を考えるとTVを見るなら本を読むほうがいいと思ってしまうのです。 […]

[続きを読む]僕自身は実はTV番組は「殆ど」みないのです。

いや、いい番組はきっとあるんだと思うのだけど、時間的な効率を考えるとTVを見るなら本を読むほうがいいと思ってしまうのです。

ただ、唯一、気に入ってる番組があってそれだけは録画予約してみてます。

録画して見てるので、少し前の回ですが「靴下屋」を展開するタビオ会長のインタビューを先日見ました。

非常に興味深かったのですが、特に小売店や製造メーカーに対する考え方に考えさせられるものがありました。

実はタビオは仕入れ価格の値切りは一切なし、工場が売りたい価格でタビオに卸すのだ。工場が儲かる=作り手がきちんと良質の靴下を生産しつつけることが出来るようにするためだ。これは川下の小売りでも同じ。店舗の半分はFCフランチャイズだが、最初の加盟料以外、月々支払うロイヤリティーは一切なし。良い靴下を売ってもらって、その地域できちんと生きていってもらいたいためだ。「この仕組みのお陰でやっていけているんです」と、親子代々に渡って続けるFC経営者が山と存在する。 資本関係も何もない中小工場・小売りと連携しあって生き残る奇跡の集団なのだ。「作り手、流通(卸)、小売り、お客、と全てがうまく行かないかんのや」と越智は主張する。(番組ページから引用)

振り返ってゲーム業界を見ると、果たして開発会社や流通、小売店等のパートナーにきっちり儲けさせる、という事ができているといえるでしょうか。

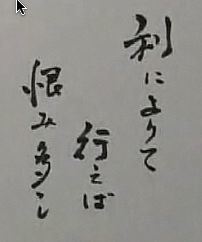

タビオ会長 越智 直正(おち・なおまさ) 氏 の座右の銘は、この方の商売に対する本質的な姿勢を表していると思いました。

利によりて行えば 恨み多し

日本経済新聞出版社

売り上げランキング: 39914

日本経済新聞出版社

売り上げランキング: 64902

[楽天ブックス]【送料無料】カンブリア宮殿 村上龍×経済人(2)

こちらもあわせてどうぞ

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- クリエイティブな『やる気』に関する科学。

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

この記事の所要時間: 約 2分0秒 Tweet 社員のやる気を保ちたい。チームメンバーのクリエイティブ能力を最大限に発揮したい。 あるいは、優秀な社員から辞めていくのをなんとかしたい。 逆に、クリエイティブな仕事がしたい […]

[続きを読む]社員のやる気を保ちたい。チームメンバーのクリエイティブ能力を最大限に発揮したい。

あるいは、優秀な社員から辞めていくのをなんとかしたい。

逆に、クリエイティブな仕事がしたいのに、会社ではうまくいかず不満がある。

そんな人なら必見。20分弱の動画です。

ダニエル・ピンク 「やる気に関する驚きの科学」 | Video on TED.com

僕自身も、「クリエイティブ」な成果を出すためには、今までの労働と報酬に関する価値観を見直す必要があると思っています。

もやもやして感じていた事をハッキリさせてくれている気がします。

TED Talks は字幕付きで見られる iPhone,iPod Touch,iPad用のアプリケーション(ユニバーサルアプリ、無料)があります。

TED+SUB: TED Talks with Subtitles – semix2

ダウンロードしてゆっくり見る事もできます。おすすめ。

実は「モチベーション(やる気)」の話はまさにゲームデザインをする上で非常に重要なんです。

この話はまたボチボチしていきます。

ダニエル・ピンクさんの書籍も紹介しておきます。

講談社

売り上げランキング: 813

三笠書房

売り上げランキング: 1136

[楽天ブックス]【送料無料】ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代

こちらもあわせてどうぞ

- 書籍紹介:自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

- 多分世界で一番有名なアイデアの本

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- 紹介:60分間企業ダントツ化プロジェクト

- 楽しい、が世の中を良くするアイデア

この記事の所要時間: 約 1分49秒 Tweet 以前にぷよぷよのゲームデザイナーの米光一成さんと対談した時に、米光さんに1冊頂いた本を紹介します。 自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法―“企画の魔眼”を手に […]

[続きを読む]以前にぷよぷよのゲームデザイナーの米光一成さんと対談した時に、米光さんに1冊頂いた本を紹介します。

日本経済新聞出版社

売り上げランキング: 16158

[楽天ブックス]【送料無料】自分だけにしか思いつかないアイデアを見つける方法

アイデアをどんどん発想できる達人、というのは、もちろん天性のものもあるとは思いますが、アイデアを出す事をずっとクセにして繰り返してきた結果、アイデアを出す事が楽しくてしょうがないという状態になっています。

では、その人達はどのようにして、そのような達人になったのでしょうか?

お仕事でも、芸の世界、柔道、剣道、茶道などの「道」の世界でも、最初は「型」(いわばマニュアル通り、真似)を繰り返す事から入って、それが身についたら、自分なりの工夫をして、そして最終的には自分なりの、自分だけのやり方を身につけるものです。

この書籍に書いてあるのは、自分にしか思いつかないアイデアをどんどん出せるようになるために、最初に真似してとにかくやってみるという「型」にあたる事です。

方法が具体的に書いてあり、そのための「道具」の紹介もきっちりしてあります。

基本的に自分一人で出来る方法ですので、本を読みながら実際にやってみる事をお勧めします。

さりげに、中で紹介してある参考書籍やツールが僕のツボにはまりまくってしまいました。

これからゲームデザイナーを目指す方だけでなく、商品企画のお仕事をしたい方、アイデアが出ない、と悩んでいる方は是非。

米光さんの書籍は他に紹介したい本があるのですが、また別の機会に。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 1分14秒 Tweet 地震が起きた翌週、僕は自宅にこもりっきりになりがちでした。 計画停電等の関係で、子供も早く帰ってくるのですが、なかなか相手もできず、テレビとインターネットの情報に釘付けに […]

[続きを読む]地震が起きた翌週、僕は自宅にこもりっきりになりがちでした。

計画停電等の関係で、子供も早く帰ってくるのですが、なかなか相手もできず、テレビとインターネットの情報に釘付けになりながら過ごしていました。

天気が悪い日が続いて、少し外に出てもいい感じになってきたので、僕は子供を連れて近所の公園に行きました。

子供もうっぷんが溜まっていたのか、キャッキャと騒いで遊んでいました。

色々入ってくる情報から不安を感じたりもしていましたが、遊ぶ子供たちを見ながら、一瞬でも忘れて一緒に遊んでみようと思ったのです。

次男はまだ自分ではブランコを漕げないので、僕は掛け声をかけながら思い切り大きくブランコを押して大声で笑いました。子供も本当に楽しそうでした。

夕方ご飯の時間になって子供が帰りたい、というまで鬼ごっことかもしながら一緒に遊んだ後、自分の心理的な変化に気が付きました。ふっと肩の力が抜けて、もやもやした不安が少し消えた気がしました。

「こんな時だからこそ、遊びは大事ではないか。」

普段から、遊びの必要性について考えている自分でしたが、今一度再認識をした次第です。

以前のエントリーで「こんな時だからこそ、僕らは胸を張ってエンタテインメントを送り出すべき」という話をしましたが、今は、あの時以上にその気持を強くしています。

僕自身に今やれる事は何か、今考えを整理している所です。

こちらもあわせてどうぞ

- 胸を張ってエンタテインメントを送りだそう

- ナムコ入社時に感じたワクワク感

- ただ「遊んでもらいたい」だけが動機だった

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- 今のゲーム業界に足りないのは「クリエイティブ」と「アイデア」

最近のコメント