この記事の所要時間: 約 2分42秒 Tweet 最近の傾向として、家庭用ゲーム機向けのゲームを開発する人が、日本でも海外でもゲーム専門サイトやゲーム専門誌のレビューの点数を非常に気にする傾向にあるように思います。 特に […]

[続きを読む]最近の傾向として、家庭用ゲーム機向けのゲームを開発する人が、日本でも海外でもゲーム専門サイトやゲーム専門誌のレビューの点数を非常に気にする傾向にあるように思います。

特に海外ではそれらのサイトのレビュー点数をさらにまとめてスコアにした「メタスコア」というものがあり、売れ行きに大きく影響すると言われています。

メタスコアを出しているmetacriticのページへ

そもそも、お客様にとって何故これらのスコアが大事なのでしょうか。

家庭用ゲーム機向けのゲームソフトは非常に価格が高く、ほいほいと簡単に買えるものではありません。同時に、そういう金額を払って遊ぶ時間もそれなりに長いものになるので、自分にとって外れのつまらないゲームを購入するという事は「お金」も「遊ぶ時間」も無駄になるという事なのです。

おまけに、毎週ものすごい数のゲームが出ています。年間で1000本、週の平均で20本以上。多い時は一週間に50本もの家庭用ゲームソフトが発売されます。

家庭用ゲームソフトで、レビューやレビューの点数がお客様にとってある一定の意味を持つのは、いってみれば「間違ってつまらないソフトを買ってしまうリスクを回避する」という意味がある訳です。

しかし、僕自身は、開発者が本当にこれらのレビュースコアを気にして開発をすべきなのか、は疑問に感じるべきだと考えています。

レビューをして点数を付けるプロのレビュアーは確実に多くのゲームをプレイしています。確かに多くのゲームをプレイしている人は、多くのゲームの違いは分かると思います。しかしゲームを普段殆ど遊ばない人、あるいはあるゲームソフトの「本来遊んで欲しい人」と同質の人とは限らない事に注意をする必要があります。

例えば、「遊ぶのは小学生の女児、購入するのは親」、という事を狙って作ったゲームソフトをプロのレビュアー(FPSや他のハードなソフトを無理なく遊べる大人)がレビューしたスコアは本当に他のソフトのスコアと同等に扱って良いか、という問題がある訳です。

ちょっと視点を変えると、「レビューのスコアが高い」事を狙って作ったゲームソフトはレビュアーという特殊な、様々なゲームをやり込んだ人が満足する、というゲームになってしまわないか、という懸念があるのではないかと思うのです。

勘違いしないで欲しいのですが、特に沢山のゲームの中からどれを買ったらよいのかと考えているお客様にとって、これらのレビューは特にゲームソフトが高価で外れたら痛い、という今の状況では無くてはならないものです。特に発売直後の中古でソフトが買えないような状況では特にです。

ただ、ゲーム商品の開発者が「レビュースコアが高い」ゲームソフト開発をする事を狙う、第一の目標とする事が「売れるソフトになる」という所には直結しないし、疑問を感じたほうがよい、という事をあえて伝えておきたいと思います。

ちゃんと見ていれば分かりますが、レビュースコアが非常に高いのにまったく売れない例や、逆にスコアがちっとも高くないのに、売れている商品があるのです。

レビューの点数を付けているのは「どんな人なのか」を認識した上で、商品を開発する時には「誰にとって」が大変に重要な事を再認識するべきなのでしょうか。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- 料理によってクリエイティブ能力が高まる

この記事の所要時間: 約 2分16秒 Tweet ファミコン時代からゲームにずっと関わり続けた僕らの世代(団塊世代Jr./俗にファミコン世代と呼んだりもする)は他の世代に比べて少し特殊で、とにかく新しく触るゲームが新しい […]

[続きを読む]ファミコン時代からゲームにずっと関わり続けた僕らの世代(団塊世代Jr./俗にファミコン世代と呼んだりもする)は他の世代に比べて少し特殊で、とにかく新しく触るゲームが新しいカテゴリのゲームだったりしたので、その新しさが「ワクワク」のポイントでした。

シューティングゲーム、ロールプレイングゲーム、アドベンチャーゲーム、スポーツゲーム、シミュレーションゲーム、ジャンプアクションゲーム…多くのカテゴリのゲームを体験しているのもこの層の特徴です。

新しいカテゴリのゲームを遊んだ時も、新しいゲーム機が出てくる時も、その新しい操作や新しい感覚を「面白い」と感じました。

以前のゲームにはない、多少の複雑な操作やルールも過去の経験から適応力もありました。

日本においては、この世代がファミコン、スーパーファミコン、プレイステーション、プレイステーション2というハードを比較的初期に購入して牽引してきた側面もあります。

その意味でこの層はゲームの事を広く知っています。今特に家庭用ゲーム機向けの現場でベテランのゲームクリエイターと言われる人達にもこの年代が多い訳です。

ただ、この層の人達がゲームクリエイターとして陥りがちな罠は、「新しい操作やルールにアレルギーがない、という事を前提にしてモノ作りをしてしまう」という事です。

多くのゲームの事をよく知っているために、大抵の新しい操作やルールに適応力があるので、ゲーム好きでない、あるいは特定のブランドのゲームしかやらない人達にとって、新しい操作やルールに適応しなければいけない、あるいは買う前に覚えたり慣れたりしなければいけなさそう、と思った時に感じるストレス感の事を理解できないのです。

沢山の種類のゲームに慣れてしまっているゲームクリエイターは、むしろ、今までのゲームよりも複雑な事が出来る事(同時に覚えなければいけない事が沢山ある…例えば、10個以上あるコントローラーのボタンのそれぞれに全て違う機能が割り当てられていて、同時に押したりコマンド入力をしたり…といった事)に対して、商品の魅力になる、と思い込んでしまうのです。

多くのお客様にとって、新しいルールや操作を覚える事は「非常に」負担でストレス度の高い事です。そして、それが多くの人が新しいゲームをやりたいと思わず、その人にとってはいつものゲーム、メーカーにとってはある特定のブランドのゲームばかりが売れる大きな原因の一つなのです。

僕と同世代のファミコン世代のゲームクリエイターの皆さんには、是非、自分が初めてゲームが面白い、と思った時の事を思い出して欲しいのです。そのゲームは、きっとずっとシンプルなルールでシンプルな操作をのゲームだったはずなのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分39秒 Tweet はやり廃りの激しいオモチャ業界の中で、ガンプラというのは長く売れ続ける商品となっています。 ガンプラがこんなに長く人気なのは、単にガンダムが長く人気があるから、という理由 […]

[続きを読む]はやり廃りの激しいオモチャ業界の中で、ガンプラというのは長く売れ続ける商品となっています。

ガンプラがこんなに長く人気なのは、単にガンダムが長く人気があるから、という理由だけなのでしょうか。

ガンプラが最初に流行った頃は、僕は小学生でした。僕と同じ世代か少し上の世代がいわゆるファーストガンダムにはまった世代(今40代前半から後半位でしょうか)です。

ゲーム業界という性質なのかもしれませんが、会社の同じ世代や先輩には、ガンダム好きな人が沢山いました。名シーンの台詞等を覚えていて、会話の中に出てくるのですが、ガンダムに疎い僕は意味が分からずついていけない事が度々ありました(笑)。

そんな同世代のガンダム好きな人も結婚すると、段々ガンダム関連にお金を使いづらくなる人が実は多いのです。ある人は「嫁の目を盗み」購入し、ある人は「嫁にばれて」ガンダム関連商品を買う事を全面的に禁止されるなんていう話は少なからず聞きます(その約束を破って、ガンダム関連のコレクションを全部捨てられたという人すらも…)。

そんな夫婦に子供ができ、男の子だったりすると再びチャンスがやってきます。

単なる趣味のオモチャにお金を使う事を渋る奥さんも、子供に「ガンプラ」を買う事は少し抵抗がなくなるようです。

簡単に言うと「少し複雑な動く構造のモノを自分でゼロから組み立てて完成させる」という事については、子供に対してポジティブな影響があると考えているようなのです。

でも、ガンダムのフィギュアを買うのには相当に抵抗があります。奥さんの心の中の叫びは「もう、そんな前に買ったのと何が違うかもわからない、安くもないものをまた買って、今度はどこに置くのよ!」みたいな感じでしょう。ガンプラは役に立つ部分があるけど、フィギュアは少なくとも奥さんにはまったく役に立たないもの、という差があるともいえるかもしれないですね。

ガンプラは、ガンダム好きが買うもの、ではあるかもしれないけど、その人の周りにいる、むしろガンダムは嫌いな人の事も考えて言い訳ができる、許せる商品という視点で商品を企画できるかどうかはこういう商品企画者にとっては大切な事です。

逆に、そこまで気が回るかどうかは、お客様の生活をどこまで知っているかがポイントになる事は言うまでもありません。

こちらもあわせてどうぞ

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- 新しい操作やルールを覚えるのはお客様にとって負担である

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- ゲームセンターのレースゲームの挙動がリアルでない理由

この記事の所要時間: 約 1分54秒 Tweet 商品を購入する事は一種の「選択」であり、「意思決定」です。以前にTED Talksの「選択の科学」の著者の講演を紹介した事がありました。 過去記事: 「選択」と「自由度」 […]

[続きを読む]商品を購入する事は一種の「選択」であり、「意思決定」です。以前にTED Talksの「選択の科学」の著者の講演を紹介した事がありました。

過去記事: 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

人間は意思決定…例えば商品を購入するかしないか、あるいは沢山発売されるゲームの中でどれを購入するか…について合理的に考えて選択する、と普通は思っているはずです。

しかし、今回紹介するTED Talksの講演で、ダン•アリエリーが面白く語るのは、実際に人間がある選択肢を示された時に行動する事は必ずしも合理的でなく、しかも再現性がある…つまり「予想通りに不合理」であるという事です。

リンク:ダン•アリエリー:我々は本当に自分で決めているのか?| Video on TED.com

選択肢の中に一見意味のない選択肢を加えると、加えない時と選択の行動が変わる事をこのTED Talkでは例にあげています。

また「臓器提供」するかしないか、という重大そうな選択が、ちょっとした事で変わる事も示しています。

商品の購入も、先に述べたように「意思決定」と「選択」です。お金を払うという行為は「理性的」な行動ですが、そこでも示される選択肢によっては「予想通りに不合理」な選択をする、という非常に興味深い話です。

もっと詳しく知りたいという方は「予想通りに不合理」という書籍が発売されていますので、是非読んでみてください。

ゲームは、映画や小説等とちがいインタラクティブ性がある、というような事を言いますが、これは言い換えるとゲームの中ではプレイヤーが「意思決定」「選択」ができる、という事を示しています。

マーケティング,プロモーションの参考になるというだけでなく、ゲームデザイン的にもヒントになる事があるかもしれませんね。

こちらもあわせてどうぞ

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- 僕が1話完結のドラマしか見ない訳

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- 【紹介】アプリ:毎日さわれるスマホの日めくり きょうのしかく

この記事の所要時間: 約 2分24秒 Tweet リアルを追求する事は本当に大切な事なのか、について前の記事で述べました。 過去記事:「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている 大切なのは、リアルを追求する事が […]

[続きを読む]リアルを追求する事は本当に大切な事なのか、について前の記事で述べました。

過去記事:「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

大切なのは、リアルを追求する事がちゃんと「目的に合致しているか」という事なのです。

ナムコの「リッジレーサー」というゲームが最初にゲームセンターに並んだ時、僕は学生でしたが、当時の印象は「なんてリアルなゲームなんだ」というものでした。テクスチャマッピングされた3Dの映像がリアルタイムで動く、という事自体が画期的でしたから、多くの人もそういう印象を受けたのではないかと思います。

しかし、ナムコに入社して理解した事は、実は「リアルさ」を追求しようと思えばできたけれども、あえて「リアルさ」を追求していなかった、という事でした。

特に車の挙動に関しては、リアルでない事にむしろこだわりがある訳です。

時速300kmでアクセル全開でコーナーを曲がれますし、気付かない人は気付かないかもしれませんが、ドリフトしている最中にそう簡単にコースアウト(外側の壁にあたる)する事がないように車の挙動に補正がかかっています。

何故、リアルにしようと思ったらできるのに、あえてそのようにするのでしょうか。

理由は簡単です。

ゲームセンターに遊びにくる人は、皆実際に車の運転が得意な人でしょうか。

いえ、逆です。免許も持ってない中学生や高校生、大学生、むしろ車を運転した事がない人がたくさんいます。

ゲームセンターでレースゲームを遊びたい、という人はむしろ、実際に車の運転をしてかっ飛ばす体験ができない人たちです。

リッジレーサー(ゲームセンターに最初に出たもの)のコンセプトは、

「仮に一度も車の運転をした事がない人が初めて100円を入れてプレイしてもドリフトでコーナーを駆け抜ける快感を味わえるレースゲーム」

というものです。

もし、リッジレーサーがものすごく現実の車の挙動に近いものだったとします。

そこで起こる事は目に見えています。初めて遊んだ人は皆まっすぐ走る事すらままならず、壁にぶつかりまくり、ゲームをプレイしている途中にも、そして終わった時にも「単に嫌な思いをした」となるだけの話です。

そこに「リアルではないが、気持ちよくドリフトの快感を味わえるための挙動」が入る事で、初めて遊んだお客様も「面白かった、もう1回プレイしよう」と感じる訳です。

本当にリアルに作れば、そこで実際に気持ちよく走る事ができる人は、現実にも気持ちよく走る事ができる人だけになってしまうのです。

「リアル」にする事は、あくまで手段です。ですから「目的に合致しなければ」むしろリアルでない必要性があるのです。

こちらもあわせてどうぞ

- 「リアル」な事がゲームを買わない人の理由になっている

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- 総プレイ時間表示が与えるもの

- 好きなゲーム、が故に買わない訳

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

この記事の所要時間: 約 2分5秒 Tweet ゲーム開発者の中ではゲームに「リアル」を追求するのが何故かトレンドになっています。 ゲーム業界の開発者の集まりは、いかに「リアルにするか」の技術の自慢大会になっているように […]

[続きを読む]ゲーム開発者の中ではゲームに「リアル」を追求するのが何故かトレンドになっています。

ゲーム業界の開発者の集まりは、いかに「リアルにするか」の技術の自慢大会になっているようにも見えます。

ハードウェアも含めた技術もリアルを追求する方向にあります。リアルが追求される理由としてよく言われるのはゲームへの没入感が高まるから、という事です。

確かに「リアルを追求する」のはわかりやすい目標(達成できたかどうかがよく分かるから)ではありますが、ゲームにとって「リアル」を追求するのは本当によい事なのでしょうか。

実は、ゲームが「リアル」になっていく事が、ゲームを買わない人たちの買わない大きな理由になっているのですが、その事をよく理解している人は業界の中にはそう多くないような気がします。

一番顕著にそう感じているのは子供を持つ母親です。

よく言われるのが「現実とゲームの区別がなくなるのではないかという不安」です。

ゲーム業界で働いている人にこの話をすると大抵一蹴されます。

「そんな事はない。だって俺は現実と虚構の区別はついてるし、そんな問題は起こらない」と。

確かに分別がつく大人はそうかもしれません。

問題は、母親にとって子供が、実際にそうなるかどうかにかかわらず、区別がつかなくなるのではないかという「不安」があるだけで「子供にはそういうものを買い与えたくない」と思う心理があって、実際に行動としてリアルが故にゲームを買わない、買わせない、という行動に繋がっているという事です。

ゲーム業界はゲームが大好きな人が集まってしまっているので、ゲームを遊ばない人が何を考えているか、今のゲームをみて何を感じているかよく分かっていないという事を、ゲーム業界にいる人は自己認識として持っておくべきではないでしょうか。

参考記事:ゲームを遊ばない、という努力の訳

ゲーム業界にずっといると、リアルを追求する事に何の疑問も持たないでいる人が多数でしょうが、その事によってゲームから離れるお客様が結果的に増えてしまっている事を忘れないで欲しいのです。お客様は「今ゲーム好きな人」だけではないのです。

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分36秒 Tweet 僕のブログの中では、プレイヤー、ユーザーという言葉はあまり使いません。そうやって言い分ける必要がある時以外は、「お客様」「消費者」という言葉を使うようにしています。 よく […]

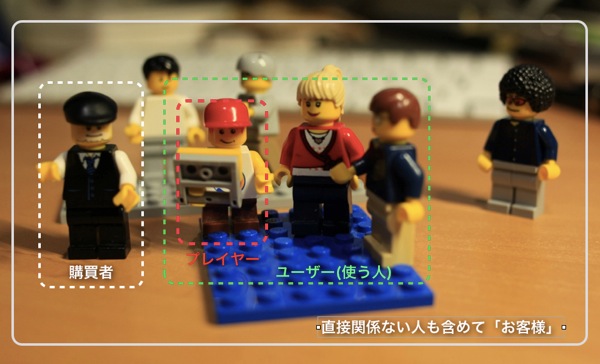

[続きを読む]僕のブログの中では、プレイヤー、ユーザーという言葉はあまり使いません。そうやって言い分ける必要がある時以外は、「お客様」「消費者」という言葉を使うようにしています。

よくこの業界の人で「プレイヤー目線でものを作る」とか「ユーザー目線で考える」という言葉を使う人がいるのですが、僕は違和感を感じる事が多いです。

以前の記事で、一つの商品をとっても「遊ぶ人(プレイヤー)」「使う人(ユーザー)」「買う人(購入者)」はそれぞれ別々になる可能性がある事を書きました。

過去記事: 追求すべきは誰の満足? プレイヤー、ユーザー、それとも?

太鼓の達人を例にとれば、プレゼントに買ってあげるおじいちゃんおばあちゃん(購入者)、遊ぶ子供(プレイヤー)、そして太鼓の達人をうまく道具として使うお母さん(ユーザー)、がいる訳です。

もっといえば、ママ友が集まった時、2才位でまだゲームの操作ができない子供で、直接遊ばない子供がいたとしても、皆が遊んでいる後ろで音楽にあわせて手をたたいたり踊ったりする事もある訳で、その子供も、そのお母さんも商品によって満足してもらう事ができる人です。

それから、直接商品には触れない人への配慮も実は必要です。

Wii Fit という商品は、そのミニゲームの中では「決してジャンプさせない」仕様になっています。それはもちろん、特に日本の住環境の中でまわりの住人に迷惑がかからないように考慮しているからだろうと思います。

今はだいぶ解消されていますが、イヤフォンタイプの音楽プレイヤーは音漏れで、周りの人が不快な事が問題になったりしたこともありますね。

ゲームの商品開発においては、遊ぶ人が楽しければよいという訳ではなく、「買う事も、遊ぶ事も、使う事もない」人の事まで考えないと結果的に買った人や使った人の不満を生み出す事になる事もあるという事を意識しておくべきだろうと考えます。

広い視点でお客様(=消費者)ととらえて、いい意味で気が利いた商品開発を行おうとする姿勢が、まだゲーム業界には足りていないし、そこまで考えていくのがプロデューサーのお仕事だと僕は思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- ゲームの定義って何?という素朴な疑問

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- 追求すべきは誰の満足?プレイヤー、ユーザー、それとも?

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

この記事の所要時間: 約 1分47秒 Tweet 先日のツブヤ大学の講義ではいくつかの簡単なワークショップを行いました。 そのうちの一つが、色々なものを挙げて「これはゲーム or ゲームじゃない」と皆に判断してもらうとい […]

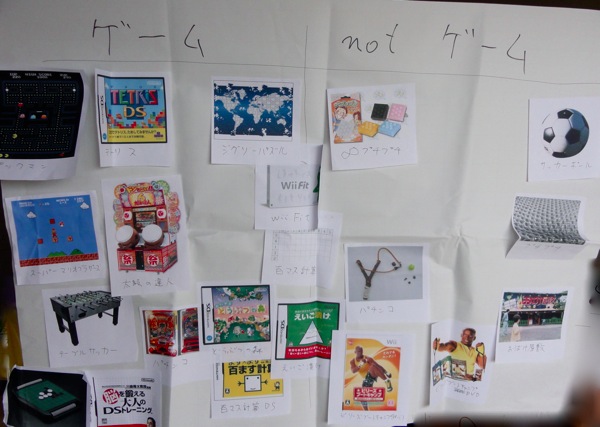

[続きを読む]先日のツブヤ大学の講義ではいくつかの簡単なワークショップを行いました。

そのうちの一つが、色々なものを挙げて「これはゲーム or ゲームじゃない」と皆に判断してもらうというワークショップです。

例えば「Wii Fit」はゲームか?という問いに対しては会場にいた半分の人は「ゲーム」と答え、半分は「ゲームでない」と答えました。

僕も「ドリルの100マス計算」や、「ビリーズブートキャンプのDVD」でも「ゲーム」と考えている人が何人かいた事はとても意外でした。

ゲームデザインを語る前に、まずちゃんと認識しておかなければいけない事は、「ゲームの定義や概念は人によって異なる」という事です。

同じものを見ても「ゲーム」と感じる人もいれば「ゲームでない」と感じる人もいます。

ゲーム開発者があるゲームの事を語る時に「これはゲーム性が….」みたいな事を話す事がありますが、大抵の場合、話がすれ違ってしまいます。「ゲーム性」なんて曖昧すぎる言葉は、お互い分かっているようでいて、実はまったく別の事を話している事になりがちです。

ゲームを開発する会社に勤めてるプロ同士ですらそうですから、そうでない人たち同士ではゲームに対する認識は人によって相当に違うと思っておいたほうがよいのです。

では、僕らがやるべき事は「ゲームとは何か」という定義をハッキリさせる事なのでしょうか?

僕はそうは思いません。

プロとしては「ゲームとは何か」という定義をハッキリさせる事より、多くの人が思い込んでいるゲームの概念を壊していく、概念を広げる商品を生み出すのがより重要な役割なのではないでしょうか。

ただ、そのために過去の「ゲーム」に何故夢中になれたのか、という人間側の理由を理解する事は大切ですし、逆に多くの人が「ゲーム」に夢中になるどころか興味もなかった理由も知って理解する必要があると僕は思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- 料理によってクリエイティブ能力が高まる

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- 遊びをパクリエイト?していたナムコ

この記事の所要時間: 約 2分31秒 Tweet ポケモンタイピングDSを例にあげて、まだ小さい子供がどうしてタイピングゲームを欲しがるのか、という考察を前回の記事でしました。 過去記事: 「おもちゃ」が満たす親の基本の […]

[続きを読む]ポケモンタイピングDSを例にあげて、まだ小さい子供がどうしてタイピングゲームを欲しがるのか、という考察を前回の記事でしました。

過去記事: 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

子供が誕生日プレゼントに欲しい、と言った時に妻も僕も速攻で「それね、もう買っちゃうからプレゼントは変更できないよ」と長男に言って、近所のお店で予約を受け付けているお店に行きました。

子供の誕生日やクリスマスのプレゼントは、子供が選んでいるようでいて、実は最終的には親が選んでいるという話をしましたが、まさに今回は親が選んだ、という感じでした。

過去記事: サンタのプレゼント、選ぶのは子供でない?

妻は「このゲームを遊んで、小学校二年でアルファベットが分かるようになって、ローマ字がわかるようになって、さらにキーボードが打てるようになるのはいい」と思う訳です。もちろん僕もそういう期待を持ちます。

任天堂がニクいのは、このキーボードをわざわざ Bluetooth キーボードにしているという事です(Bluetoothを内蔵したDSカードを特別に作ってまで!)。あの作りがよさそうなキーボードがiPhoneやiPadでも使える、と聞いた僕は「これは子供が飽きたらキーボードは自分のモノにしてしまおう(笑)」と思う訳です。

兄弟ではありがちな事ですが、次男も「お兄ちゃんがやるなら、僕もやりたい」と思う訳です。これの何がいいかというと、買った後、お兄ちゃんがあんまり遊ばなくなっても次男が遊ぶんじゃないかという期待と、(今はちょっと早いかもしれないけど)1年後とか2年後は次男が遊んでる事が想像できるから、長く使えるだろう、という期待もできます。

パパの事情は多少偏ってるかもしれませんけど、これからスマートフォンが普及していくと考えると、あながち偏ってるニーズという訳でもないかもしれません。とにかく、「家族全員」メリットがある、子供の誕生日プレゼントなんて滅多にありません。変な話ですが、我が家にとっては「買わない理由がない」商品です。

ポケモンタイピングDSは発売からずっと品薄状態が続いているのですが、おそらく年末のクリスマス時期にも人気のプレゼントになって、かなりロングセラーになるんじゃないかと個人的には思います。

買うつもりがない人も、Amazonのレビューは読んでおくとよいと思いますよ。

余談ですが、実はちょうどお店にポケモンタイピングDSを予約しにいった時、お母さんと一緒にそのショップに来ていた小学校中学年位の女の子が、ポケモンタイピングDSを前に「これって、ローマ字の勉強にもなるし、キーボードの勉強にもなるんだよね。欲しいなー。」と、なかなかおねだり上手な事を言ってました。

(僕も小さい頃、欲しいものを色々理由つけておねだりしてました…)

こちらもあわせてどうぞ

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- サンタのプレゼント、選ぶのは子供でない?

- 商品を大事な人へのプレゼントと考えてみる

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

この記事の所要時間: 約 2分25秒 Tweet うちの長男(小学校2年生)がもうすぐ誕生日な訳ですが、誕生日プレゼントは「ポケモンタイピングDS」に決まりました。 バトル&ゲット ポケモンタイピングDS po […]

[続きを読む]うちの長男(小学校2年生)がもうすぐ誕生日な訳ですが、誕生日プレゼントは「ポケモンタイピングDS」に決まりました。

以前、子供のクリスマスプレゼントは実は親が決めている、という話をしましたが、今回もまさにそんな感じです。

過去記事:サンタのプレゼント、選ぶのは子供でない?

正直言うと、この製品の発売を知った時、子供が欲しがるとはあまり思いませんでした。

しかし、子供の反応を見て、そうか、それは欲しがるな、なるほど、と思ったのです。

前職でバンダイナムコゲームスにいた僕は、バンダイの女児向け「おもちゃ」を開発している方にお話する機会があって、「おもちゃ」が満たす基本的な親のニーズについての話を聞いた事があります。

子供は本能的に「親がやっている事」を真似したがります。女児の「おままごと」を実際やっている所を見たりすると、いかに子供が親を観察してマネをしているか分かります。ほほえましいというか、この子の親はきっとこれが口癖なんだろうな…って所までわかったりしますね。

ところが、なんでも真似されると困る事が沢山ある訳です。例えば、お母さんが毎日包丁や火を使っている所を見て、実際にキッチンで火を使われたり、包丁を使われるのは危ないし、怖い訳です。

ですが、子供は料理のまねごとはしたい。そこで、おもちゃの包丁や火が出ないままごと用キッチン、そんな親が心配したり困ったりする事なく子供が真似して遊ぶ事ができる商品が「おもちゃ」として価値があるという訳です。

我が家では、僕は家にいる時はPCの前にいる事が多いです。妻もPCの前にいる事が多いです。PCって、子供に触られると親は困りますよね。キーボード適当に打たれて変なメール送られたりとか、大事なファイル消されたりとか….でも、子供はやっぱり真似したい、という気持ちを持っているのではないでしょうか。

次男(5歳)も最近ようやくひらがなとカタカナの読み書きが少しできるようになった位ですが、興味津々です。

すごく小さい子向けのパソコンみたいなオモチャは今まであったのですが、ちょうどポケモン世代の子供にとっては「今までなかった」のが人気になっている原因の一つのような気がします。

ポケモンタイピングDSのケーススタディは、もう少し別の切り口でやろうと思っています。

ちなみにポケモンタイピングDSはかなり品薄で、定価以上で売ってる事も多いのでご注意。うちはかなり前から予約して入手しました。

こちらもあわせてどうぞ

- 家族全員が納得する子供のプレゼント

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- ガンプラは買ってもいいけど、ガンダムフィギュアは買って欲しくない親の心理

- プレイヤー/ユーザー目線という言葉への違和感

この記事の所要時間: 約 1分48秒 Tweet 僕はいわゆるデパ地下、特に地方の物産展のようなものが好きで、見つけるとだいたい立ち寄って、グルグル回ったりします。 そういう物産展って、見たことない、聞いた事のない素材を […]

[続きを読む]僕はいわゆるデパ地下、特に地方の物産展のようなものが好きで、見つけるとだいたい立ち寄って、グルグル回ったりします。

そういう物産展って、見たことない、聞いた事のない素材を使った食品なんかがあって、非常に興味深いです。食べ物、飲み物だと試食をさせてくれる所が殆どで、それも結構楽しみな訳です。

だいたい味が想像できるものもあれば、どんな味がするのか分からないものもあります。中には、試食してみたら想像と違ってあわない、とかお酒を飲む人にはいいんだろうけど、飲まないから買わないな、と思ったりします。というより、買うにまで至るのは実は少なかったりしますね。

さて、ここで考えてみて欲しいのは、ある好き嫌いがはっきりしてしまうような食品があったとして、試食をする事で「買わない」と思う人が多いのであれば、試食させないほうがよいと考えるべきなのかどうか、という事です。

結論からいうと、試食をして買わないと決めた人は、買わなかった事で満足ができるのです。言い方が変ですが、逆に言えば試食をしないで購入して、家に持ち帰って食べてみて、想像と違っていたら、そのお客様は不満になってしまうわけです。

参考過去記事:まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

デパ地下の食品を例を出しましたが、これはゲームでもまったく同じです。

もし、ゲームの体験版を遊んだ結果、「これは自分に合わないから買わない」と決める人が多かったとしても、そのほうが提供する側にとっても、お客様にとってもよいのです。結果的に、それ以外の人が本当に納得して、これは自分にとってよいものだ、と思って購入して頂いたほうが、商品を購入された方の満足が担保されるからです。

デパ地下の試食も、ゲームの体験版も、単に売上を上げるのが目的ではなく、「買ったら満足しないお客様には買って頂かない」ために必要なのだと僕は考えています。

参考過去記事:買ってはいけないお客さまに買わせてはいけない

こちらもあわせてどうぞ

この記事の所要時間: 約 2分0秒 Tweet 僕がその存在を知ってから、不思議でしょうがなかった事の一つが、「プリキュアは何故戦うのか」という事でした。 男の子向けのヒーローものが戦う理由は疑いようもなく分かります。自 […]

[続きを読む]僕がその存在を知ってから、不思議でしょうがなかった事の一つが、「プリキュアは何故戦うのか」という事でした。

男の子向けのヒーローものが戦う理由は疑いようもなく分かります。自分も子供の頃に仮面ライダーごっことか、ウルトラマンごっこをやっていましたし、小さい子供は本能的にああいう戦いモノが好きなのは分かるのです。

だけど、明らかに女の子向けの番組の「プリキュア」に「戦う」要素が入っている事に不思議な感じを受けていました。女の子やお母さんにしてみたら、それは余計な要素なのではないか、と思った訳です。

はじめは、「変身」するための必然性を持たせるため、「戦い」なのだと思っていました。女の子はちょっと大人に変身する、という事にはあこがれますし、変身するための「道具」がオモチャとして人気がある所を見ると、それも確かに、とは思っていたのですが、それでも「?」がついていたのです。

以前、TV番組の仮面ライダーが満たすニーズとは何か、というお話をしました。

過去記事:TV番組の仮面ライダーシリーズが応えているニーズは?

あくまで「仮説」に過ぎず、プリキュアを作っている人に聞いた訳でもありませんが、もしかしたら、「兄弟」の存在がその答えかもしれないと思っています。

日曜日の朝、7:30からスーパーヒーロータイムが始まります。戦隊モノ、仮面ライダーときて、その次がプリキュアな訳です。

女の子の兄弟が女の子とは限らないですから、男の子の兄弟にとって、プリキュアがまったく興味のないものになってしまうより、男の子もスーパーヒーロータイムに引き続きTVを見ていてくれたほうが日曜日の朝、親はゆっくり出来るわけです。

プリキュアが「戦う」のは男の子の「兄弟」のためで、結局日曜日の朝ゆっくりしたいという親のニーズに応えているから、ずっと「戦い続けている」のではないかと「仮説」ですが思っているわけです。

なんだか、中村さんは変な考察をしているなぁ(笑)と思うかもしれませんね。

でも、家のテレビを使うゲームも同じ発想で、仮に女の子向けのゲームを作るのなら兄弟も女の子とは限らず、男の子かもしれない、と考えたり、逆に男の子向けのゲームを作るのでも、姉妹がいる、その子が退屈しないように考えるべきでは、と思うのです。

そういう所まで気がつくかどうかが「おもてなし」になるかならないか、という所の差になると僕は考えています。

こちらもあわせてどうぞ

- ガンプラは買ってもいいけど、ガンダムフィギュアは買って欲しくない親の心理

- 家族全員が納得する子供のプレゼント

- ゲーム専門のレビューを開発者は気にするべきなのか?

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- どんなに面白いゲームでも買う前に伝わらなければ購入されない

この記事の所要時間: 約 2分27秒 Tweet 僕が担当した初めての家庭用ゲームが「ことばのパズル もじぴったん」のPS2版とGBA版でした。 以前にもお話した通り、家庭用ゲームのパッケージについては色々と疑問を持って […]

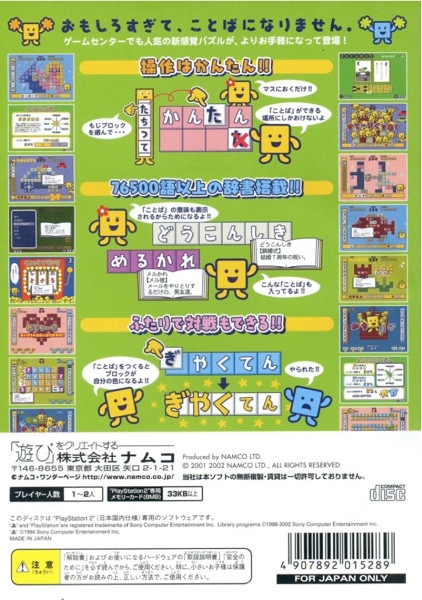

[続きを読む]僕が担当した初めての家庭用ゲームが「ことばのパズル もじぴったん」のPS2版とGBA版でした。

以前にもお話した通り、家庭用ゲームのパッケージについては色々と疑問を持っていた事もあり、それなりに工夫はしたつもりでいました。

しかし、それらが、思っていたようにはなっていなかった事が、発売後に調査をする過程でわかります。

その一部となりますが、何が「まずかった」のかのお話をしようと思います。

表面の帯の話は過去にしたので、裏面のお話をしようかと思います。

過去記事: 自分の業界以外のアイデアを盗む

まずは実際のもじぴったんPS2版(オリジナル)のパッケージ裏面をご覧下さい。

僕らが「もじぴったん」を世の中に出す上で、最初に問題があると思っていたのは「遊ぶ前から難しすぎる」ように思われてしまうのではないかという懸念でした。

ですから、とにかく難しく見えなさそうにするという意図がパッケージのあちらこちらに反映されています。最初に訴える事が「かんたん」とか、「ひらがな」を多用する、等….

発売後、パズル好きでPS2を所有していて、「もじぴったん」を認知していない大人の方々に、このパッケージを見て頂く調査をしたところ、ほぼ全員一致で次のような事を「即座に」言いました。

「子供向け(というより幼児向け)ソフトで、すごく簡単すぎてつまらなさそう」

客観的に見れば、すぐに分かる気がします。

が、ここが罠なのですが、こういうパッケージ等を作っている人達は客観的になかなかなれないので、実際の内容と、パッケージから受ける印象と大きく乖離してしまう事があるのです。

実は、ちょうど「もじぴったん」の発売時期がCEROのレーティングの開始時期で、もじぴったんのパッケージの表面には「CERO全年齢」と書かれていました。

この事も相まって、購入者のアンケートの中には「全年齢と書いてあったのに、うちの子供では難しすぎて遊べなかった」という不満があったりしたのです。

(おもちゃ等の年齢表示は、何歳位から遊べるか、という表記になっている事が殆どなので、誤解を受けてもしょうがないですね。ちなみに今のCEROの表記は「全年齢」ではなくなっています)

お客さまへの配慮のつもりで、他のゲームと違って難しくないから簡単に遊べますよ、と言ったつもりが、本来なら購入すれば満足だった人には「自分達向けではない」と思われ、本来満足する人とは違う人が買ってしまい「不満に感じる」という事が起きてしまった、事例の一つです。

もじぴったんPS2(オリジナル)は、「子供のために買ったつもりがお母さんがはまってしまった」という事がお客さまの満足度を結果的には支えた形になった事がラッキーではありました。

その後 BEST版が発売される事になり、パッケージを改良するチャンスがありました。この話はまた次回に。

こちらもあわせてどうぞ

- もじぴったんPS2版でのパッケージ改良(裏)

- ゲームソフトでのパッケージの重要性

- 気をつけろ 甘い言葉と「新感覚」

- 中古でも売れていくためにはパッケージが重要

- どんなに面白いゲームでも買う前に伝わらなければ購入されない

この記事の所要時間: 約 1分27秒 Tweet 個人的には「業界」という言葉を使うのには注意をする必要があると思っています。 「XX業界」という言葉を使う時、人は無意識に「業界の外」「業界の内」を区別してしまっています […]

[続きを読む]個人的には「業界」という言葉を使うのには注意をする必要があると思っています。

「XX業界」という言葉を使う時、人は無意識に「業界の外」「業界の内」を区別してしまっています。

「区別」した結果、多くの場合「内」しか見ない(外は無視する)、という事をするのです。

「業界」を区別しないと、確かに考慮しなければいけない事が多くなって困る事も確かにあります。

(リアルに言うと業界団体を作ってルールを決めよう、と思った時、どこまで声をかけるのか等)

しかし、どちらかというと業界を区別するのは「売る側」「作る側」の理由になっているのではないでしょうか。

この事が消費者の視点では「この商品はこうなってるのが普通なのに、こちらの商品は何故皆不便なんだろう」という不都合に繋がっている事が多くあるのではないかと僕自身は思っています。

以前にゲームのパッケージの表に「帯」をつけるというアイデアを「もじぴったん」でやった話は「書籍業界の常識」をゲームに応用した例です。

過去記事:自分の業界以外のアイデアを盗む

会社に入って、段々その業界に慣れてくると、知らない間に「業界メガネ」をかけてしまい、その業界の外に転がっている宝石(チャンス)に気づかなくなるものです。

僕自身が最近、学ぶべき事が多いと思うのは「食」に関する業界です。

「書籍」も「食」も「ゲーム業界」からは遠いような気がしますが、「業界メガネ」を外してみるとその歴史が古い業界には実は宝石がゴロゴロしているのが見えてくると思います。

これからも、一見ゲームとは関係なさそうに見える業界の工夫で、実は役立つ事を紹介していければと思っています。

こちらもあわせてどうぞ

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 気をつけろ 甘い言葉と「新感覚」

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

この記事の所要時間: 約 1分38秒 Tweet 以前「小売店は『発売前』にコーナー展開を決める」という記事を書きました。 過去記事:小売店は『発売前に』コーナー展開を決める これは言い換えれば、「小売店は発売前に既に、 […]

[続きを読む]以前「小売店は『発売前』にコーナー展開を決める」という記事を書きました。

過去記事:小売店は『発売前に』コーナー展開を決める

これは言い換えれば、「小売店は発売前に既に、どのゲームソフトがどれだけ売れるかを判断している」という事です。

ゲームズマーヤで働かせて頂いていた時に、秋谷店長に「どのゲームソフトが売れる、と何故発売前にわかるのですか?」という質問をしてみたところ、

「買うお客さまの顔が思い浮かぶかどうか、ですね」

と即答されました。

秋谷店長のすごい所は、以前にもお話したと思うのですが、本当にお店に来るお客さまの事をよく覚えている事です。

過去記事:僕がゲームショップで働こうと思った訳

なので、あるタイトルが発売される、と聞いた時に「ああ、XXさんと△△さん、□□さんは確実に買うし、○○さんと●●君には次に来店された時にお知らせして予約をお勧めしよう」というのが「具体的に」思い浮かぶのだそうです。

逆に、売れない、と思うのは、誰が買うのか想像できない商品なんだともおっしゃっていました。

実は、その「買う人の顔が思い浮かぶ」言葉を聞いたのは初めてではありませんでした。

あるヒット商品を何本も生み出しているプロデューサーの方が、沢山ある企画のうち、どれを進めるかを決めるかを決める決め手になるのは、

「買うお客さまの顔が思い浮かぶかどうか」

だと話してくれた事があったのです。

その方は同時に売れていく商品は「買った後に、どんなシーンで、どんなふうに遊ぶのかも想像ができる」と言っていました。

プロデューサーとして何年も働いてきて、「お客さまの顔が思い浮かぶ」という事の意味は今ははっきり分かります。

今、(ゲームソフトに限らず)企画書を作っているのであれば、「お客さまの顔がはっきりと思い浮かぶか」を一度よく考えてみるといいと思います。もし、はっきり思い浮かばなかったら何かが間違ってると考えてよいのです。

こちらもあわせてどうぞ

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- お店のニーズは「お客様のニーズ」に由来している

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

- 家族全員が納得する子供のプレゼント

この記事の所要時間: 約 2分33秒 Tweet パッケージで売られている家庭用ゲームソフトを開発している人が、果たしてこのブログでこれまで述べてきたような流通や小売店のニーズまで知る必要があるのか、という事を疑問に思う […]

[続きを読む]パッケージで売られている家庭用ゲームソフトを開発している人が、果たしてこのブログでこれまで述べてきたような流通や小売店のニーズまで知る必要があるのか、という事を疑問に思う現役のゲーム開発者の方もいるかもしれません。

実際のところ、ゲーム開発で企画職、ゲームデザイナーという職で働いていつつも、このブログで取り上げるような小売店や流通の事情、背景について殆ど知らない人は多いと思います。

僕自身も、かつてはそうだった訳です。

おそらくゲーム開発を行う会社や部署で働いていても、会社が積極的にそのような事を教えてくれたり、学ばせる事を積極的にはしていない、というのが現状ではないでしょうか。もちろん、一部の組織では重要視している所もあるでしょうが、多くのゲーム開発をする人達には、それよりも時が経つにつれて高度化する技術についていく事を重視する、という事が現場の実態ではないかと思っています。

しかしながら、あえて自分の経験から言えば、「上流」であるゲーム開発者だからこそ、小売店のニーズを知る必要があるのです。

小売店のニーズの背景の殆どは「お客さま(消費者)」の事情・背景・ニーズに由来しています。

お店の方は直接「お客さま」の顔を見て商売をしているからこそ、お客様のニーズと商品との「ズレ」を感じ、「上流」であるゲーム開発に「不満」を覚える訳です。

ゲームを開発する人だって、ちゃんとお客さまに喜んで買って頂いて作ったゲームを楽しんでもらいたいのなら、そこを抑えておかないと、買ってももらえず、苦労してゲームを開発した意味がなかったという事になりかねないのです。

『それはプロデューサーとか売る人の仕事で俺らの仕事じゃない』と思う人もプロとして本当にお客様に楽しんでもらえる商品を作りたいのなら、そこも頭の片隅には入れて仕事をするべきだと中村は思っています。

ゲーム業界の流通事情について書かれた本は、知る限りあまりありませんが、「デジタルゲームの教科書」には、家庭用ゲームソフトだけでなく、広くデジタルゲーム業界の仕組みについて書かれています。

厚めの書籍なので、一人一冊、とはいいませんが、いつでも見られるように、組織で1冊位はあって、自分がいる業界の仕組み(流通、利益構造やその歴史的な背景)などはこの業界に関わるならば一通り読んで知っておいて損はないと思います。

ソフトバンククリエイティブ

売り上げランキング: 45911

[楽天ブックス]【送料無料】デジタルゲームの教科書 (在庫がなければこちら)

iPad向けの電子書籍としても発売されています。

デジタルゲームの教科書 HD – SOFTBANK Creative Corp.

こちらもあわせてどうぞ

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

- 紹介:元Appleグラフィックデザイナーが作る次世代デジタルブック

- 「おもちゃ」が満たす親の基本のニーズ

- 楽しい、が世の中を良くするアイデア

この記事の所要時間: 約 2分42秒 Tweet 「消費者は2度評価する」という言葉は以前にも紹介した、師匠のマーケティングコンセプトハウスの梅澤先生の言葉です。 過去記事: ヒット商品を生み出すための手法、あります。 […]

[続きを読む]「消費者は2度評価する」という言葉は以前にも紹介した、師匠のマーケティングコンセプトハウスの梅澤先生の言葉です。

過去記事: ヒット商品を生み出すための手法、あります。

ナムコ時代、プロデューサー制が始まった後でマーケティングの研修が始まりました。

最初は「日用品のマーケティングの手法がゲームに使えるのか」と半信半疑だったのですが、「消費者は2度評価する」という話は、考えてみれば極々当たり前の事ですが、まさに目から鱗でした。これがきっかけとなって真剣に勉強して、当時の「もじぴったん」プロジェクトでも実践を始めたのです。

2度評価するとは、すなわち「買う前」と「買った後」に評価するという事です。

お客さまは「買う前」に広告やパッケージ等で商品を「評価」して、買うかどうか判断します。買うだけの「期待」があれば購入という行動を取ります。

そして、「買った後」に実際にその商品を使って、そこで買う前の「期待」が満たされているかを「評価」するのです。買った後に使ってみて期待通りであれば「満足」ですし、「期待外れ」であれば「不満」となります。

大事な事は、「商品を買った後にしか分からない良さは、買って頂かない限りはお客さまには伝わらない」という事です。

パッケージのゲームでいえば「遊んだらものすごく面白い、楽しいゲームだったとしても、『買う前に』それが伝わらなければ購入されない」のです。

僕が「目から鱗」だったのは、まさに「もじぴったん」という商品が「遊べば面白いが、触った事もない人に「買う前に」この商品がどうよいのか、買う価値があるのか」が伝えにくい商品だという事が売れない大きな要因だと気づいたからです。

特に何千円も出さないと手に入らないパッケージゲームソフトは、「事前に商品の価値が十分理解されない限り購入されない」のです。その中身がいかによく出来ていて遊んだらものすごく面白いゲームだろうと、です。

「このゲーム、すっげー面白いのになんで売れないんだろ?」と思う事があるかもしれませんが、この「消費者は2度評価する」事を理解すればその一因がわかるかもしれません。

以前にも紹介した梅澤先生の「ヒット商品開発」中にはC/Pバランス理論としてこの事が詳しく書かれていますので、読めばより理解できるのではないかと思います。

梅澤先生の3大理論(C/Pバランス理論)の概要はマーケティングコンセプトハウスのホームページにもあります。

C/Pバランス理論をはじめ、消費者心理の話は下記の書籍のほうが図が多くより分かりやすいかもしれないです。

同文館出版

売り上げランキング: 139097

こちらもあわせてどうぞ

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

- 生活にあわなければ面白いゲームでも購入されない

- 「選択」と「自由度」の理解はゲームデザイン、プロデュースどちらにも重要

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

この記事の所要時間: 約 2分42秒 Tweet ゲームの売り文句の話は、以前に紹介した平林さんの記事にありましたので、そちらも見て頂きたいと思うのですが、「スゴイのかもしれないけど、意味がわからない」「難しい表現でカッ […]

[続きを読む]ゲームの売り文句の話は、以前に紹介した平林さんの記事にありましたので、そちらも見て頂きたいと思うのですが、「スゴイのかもしれないけど、意味がわからない」「難しい表現でカッコいいって感じてるのこれ書いてる人だけじゃない?」「で、結局このゲームは何ゲーなの?」みたいになりがちです。

過去記事:紹介:ゲームの文章術(GameBusiness.jp)

ひとまず、知らない人が読んで「理解できる」「少なくともどんなゲームか想像できる」ようにパッケージの裏面の説明などが書いてある例は、パッケージゲームでは実は珍しいのではないかと思います。

そういうコピーをつけてしまうと、せっかく新しい魅力的なゲームを作ったとしてもお客さまに伝わらず購入してもらえない事になってしまいます。

過去記事:お客様は理解できないものは買わない

これが(表現のツメが)「甘い」言葉です。

具体的に、実は僕自身も失敗した事で、これだけは言える事があります。

今までにない、新しいゲームを作ろうとして、いざ売るという段階になった時、その商品に

- 新感覚アクションゲーム!

- 新感覚RPG。

みたいなコピーをつけてしまいがちなのですが、あえて自分の経験から言うと「新感覚」という言葉はゲームなどの商品において使ってはいけない「NGワード」なのです。

実は、もじぴったんの最初の家庭用商品であるPS2版、GBA版は、まさに「新感覚パズルゲーム」と謳ってしまっていました。

ですので「新感覚!」と言いたくなる側の気持ちはよくわかります。

何故なら、面白さとか楽しさという感覚は言葉では多くの場合うまく伝えにくいからです。

今までにない楽しさとか面白さを持つ商品ができた、でもうまく表現できず、「新感覚」という言葉を使ってしまいがちなのです。

もじぴったんも、面白い、今までにない感覚の面白さがあるパズルゲームである事は間違いなかったのですが、どう伝えていいかわからず、結局「新感覚パズルゲーム」という表現を使ってしまいました。

しかし、言葉では魅力が伝わりにくいからこそ、お客様にとっては曖昧でなにがいいのか、新しいのかわかりにくい「新感覚」という言葉は使わず、「具体的にどういう気持ちいい快の感覚であるのか」「その商品の他にはない感覚的なよさを具体的に言葉にするとどういうことか」を考えてキャッチコピーを考えて、お客さまに具体的にどうよいのかをイメージしてもらう必要があるのです。

もじぴったんの場合、後の調査で商品を認知していないお客様にPS2版の最初のパッケージを見ていただいた時にこの事がハッキリわかったので、その後のベスト版発売時には「知的好奇心くすぐり系パズルゲーム」(後に「知的好奇心くすぐるパズルゲーム)という表現に改めています。

もし、ゲームショップの店頭によく行く人なら、色んなパッケージの裏面を手にとって見てください。「新感覚XXXXゲーム!」と謳ってるゲームは驚くほど沢山あるのが現状です。

もし、パッケージの売り文句やキャッチコピーを考える立場にある人なら、新感覚という言葉を使いそうになったら、ちょっと待てよ、と思って欲しいと思います。

この詳しい理由についてはまた別の記事でお伝えしようかと思います。

こちらもあわせてどうぞ

- 業界メガネを外せば宝石が見える

- 映画のDVDを「レンタル」する心理と中古の話

- 中古買取価格が新品の売れ行きに影響を与える?

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 迷っているお客様の背中を押すのが店頭

この記事の所要時間: 約 2分25秒 Tweet あるビアホールに行った時の事です。 遅れてその飲み会に参加した僕は「食べ物も何か頼みなよ」と言われました。 沢山あるメニューの中で僕は「6種のソーセージ盛り合わせ」を頼ん […]

[続きを読む]あるビアホールに行った時の事です。

遅れてその飲み会に参加した僕は「食べ物も何か頼みなよ」と言われました。

沢山あるメニューの中で僕は「6種のソーセージ盛り合わせ」を頼んだのです。

しばらくしてソーセージが運ばれてきて、そのうちの1本の一部を食べた訳ですが….

「辛い!」

僕が最初に食べたソーセージは、いわゆる「唐辛子系」の辛さ。辛いのは嫌いではないのですが、辛いとは思わなかったので、思わず顔がゆがんでしまいました。

最初はたまたま、かと思いましたが、その後全種類を一口づつ食べた所、「全部」こしょう系か、唐辛子系のスパイスがかなり利いているソーセージでした。

なんとなく騙された感じでしたが、同時にこうも思いました。

「もしメニューに『ビールによくあうピリ辛ソーセージ6種盛り合わせ』と書いてあったら、まったく同じソーセージを出されても多分、美味しいね、と食べたし満足しただろうな」と。

食べ物の話で、ゲームと何の関係があるんだ、と思うかもしれません。

しかし、ゲームでもまったく同じ事が言えます。

このソーセージの話をゲーム商品に置き換えてみるとどうなるのでしょうか。

つまり中身がまったく同じゲームでも、買う前の期待がどうだったかによってゲームを遊んだ後の評価が変わる、という事です。

タイトルやパッケージの説明、広告等で「買う前」に期待した事と、「買った後」にゲームを遊んで、期待とは違った場合と期待通りだった場合では、それがまったく同じゲームで、まったく同じお客さまが評価しても「不満足」と「満足」の差になるのです。

ゲーム慣れしている人がちょっと難しく感じる位のゲームを「このゲームはちょっと難しいよ」と言って売れば、買った人もそれを期待して買う訳で、期待に応えられていればお客さまも満足します。

しかし、まったく同じゲームを「誰でも遊べる」と言って売ったり、あるいは「ちょっと難しい」事をタイトルやパッケージ等からは印象としても伝えずに売れば、購入した多くのお客さまは、期待と異なるので「このゲームは難しすぎる」と不満に感じることになるでしょう。

ここで大事なのは、ゲームの中身がどうこう、面白さがどうこうと議論する時は、「どんなお客さまに、なんと言ってこのゲームの魅力、面白さを買う前に(あるいは遊ぶ前に)伝えるのか」という事と「セットで」議論しなければ意味がないという事です。

ゲームデザイナー、と呼ばれる職種の人達が陥りやすいのは、この「事前にどんなお客さまにどんな期待をして購入してもらうのか」を抜きにして、ゲームの面白さや難易度などを議論してしまう事です。

商品としての評価は、仮に中身がまったく同じものでも「買う前のお客さまの期待」によって大きく変わる、という事は、ソーセージの例を挙げるまでもなく商品サービスに言える事ですから、プロを自覚するのであれば、その事は覚えておく必要があります。

こちらもあわせてどうぞ

- あえて「音なし」のゲームを提供する理由

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- ヒット商品を生み出すための手法、あります。

- お客さまの顔が思い浮かぶか、が仕入れの決め手

- 購入前のお試しは、買わない人にとっても価値がある

この記事の所要時間: 約 1分57秒 Tweet ナムコでプロデューサー制が始まった後に現場のプロデューサー(もちろん自分も含めて)は、会社での研修等でマーケティングの勉強をかなり組織をあげてやっていました。 その時の「 […]

[続きを読む]ナムコでプロデューサー制が始まった後に現場のプロデューサー(もちろん自分も含めて)は、会社での研修等でマーケティングの勉強をかなり組織をあげてやっていました。

その時の「師匠」の一人がマーケティングコンセプトハウスの梅澤伸嘉先生です。

梅澤先生は、「カビキラー」「スキンガード」「テンプル」「(風呂釜洗いの)ジャバ」「禁煙パイポ」といった十年以上トップブランドとなったロングセラー商品の開発者で、その商品企画の手法と背景となる消費者心理の理論を今も教え続けています。

先生と出会う前から、僕自身が目指したかった商品作りが「永く愛され続ける商品」であったし、「定番商品」であった事もあって、先生の理論は本当に勉強したし、実践もして実際に成果に繋げることもできました。

過去記事:定番商品の必要性 過去記事:永く愛されるゲームを作る

特に、「新規市場開拓型商品(MIP)が、長期No.1ブランドになる確率が後発商品に比べてはるかに高い」というMIP理論をはじめとして、それを実際の商品に落とし込むまでの具体的な手法は、他にないものと思います。

梅澤先生の著書は沢山あるのですが、一番最初に読む本としてはヒット商品開発―MIPパワーの秘密 がお勧めです。

日用品等に限らず、ゲーム等の娯楽商品においてもあてはまる事で、特にベテランの企画職、プロデューサー、経営者等であれば「なるほど」と思える事があるはずです。

梅澤先生の理論は本当に奥が深くて僕自身、未だ勉強中です。

なかなかヒット商品を生み出せない、安定的に売れるブランドを作れない、と思っている人なら業種を問わず是非ご一読をお勧めします。

(在庫がある事が少ないので、買おうかどうか迷っていれば買っておくのが吉です)

こちらもあわせてどうぞ

- どんなに面白いゲームでも買う前に伝わらなければ購入されない

- 考えるための道具『考具』を手に入れよう

- 多分世界で一番有名なアイデアの本

- 『すごいゲーム』が必ずしも売れる訳ではない

- まったく同じゲームでも事前の期待で評価が変わる

最近のコメント